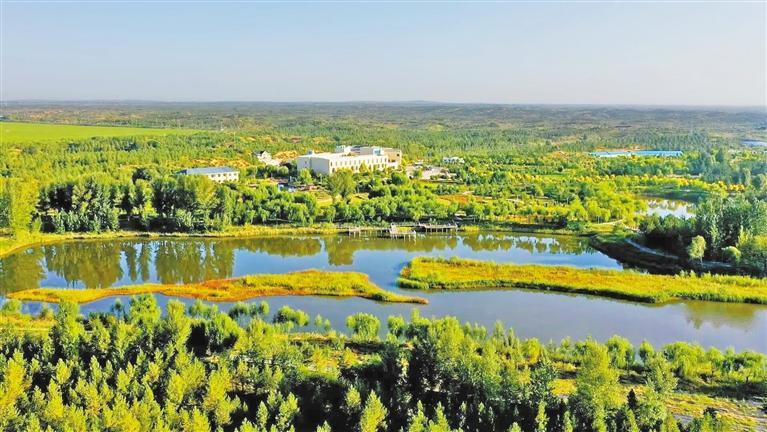

神木市锦界镇沟掌村毛乌素沙地治理现场(资料照片)。

从“一锹一镐”的人力攻坚,到“智慧赋能”的精准治沙;从“种十活一”的无奈,到成活率超90%的突破——如今的毛乌素沙地,正凭借科技的力量、先锋者的探索,悄然褪去黄沙外衣,绽放出蓬勃的绿色生机。

科技上阵 告别“看天吃饭”

10月22日,在神木市锦界镇沟掌村毛乌素沙地治沙现场,曾经“面朝黄沙背朝天”的场景已悄然改变。卫星遥感技术如同“天眼”,实时捕捉着每一寸沙地的变化。

哪处植被有退化迹象、哪片沙丘在悄悄移动,数据会实时回传至指挥中心,为调整治沙方案提供精准“导航”;沙坡上,智能灌溉系统沿着等高线铺开,缺水时自动启动滴灌,水分饱和时及时关停,让沙蒿、樟子松等总能喝上“刚刚好”的水;经过科学改良的耐寒耐旱树种,搭配微生物固沙剂,让树苗在沙地里的存活率大幅提升。曾经“种十活一”的治沙场景,正慢慢成为历史。

“从‘看天种树’到‘科技护绿’,毛乌素沙地的治沙逻辑,早已从粗放转向精准。在科技的加持下,治沙不再是靠经验、凭运气的苦差事,而是有数据支撑、有技术护航的系统性工程。”榆林市林业和草原局副局长王立荣说。

标兵带头 耕出生态家园

在这片沙地上,流传着全国劳动模范、防沙治沙标兵张应龙的故事。20多年前,他扎进沙窝,踏上漫漫治沙之路。

为摸清沙地“脾气”,张应龙带着团队翻遍土壤数据、监测风沙规律,在沙地建起土壤墒情监测站,利用传感器实时捕捉沙地含水量,将沙地划分出“宜林带”“固沙带”,让每棵树都“长在合适的地方”。针对流动沙丘、半固定沙丘的不同特性,他摸索出“网格固沙+适生树种”组合方案:流动沙丘先种沙蒿、沙柳织就“沙障网”,挡住狂风流沙;半固定沙丘栽樟子松、杨树,精准把控树苗的种植间距、深浅,确保苗木扎根成活。

更难得的是,张应龙还把科学思维延伸到“治沙可持续”的难题上。“我们引入‘林光互补’模式,在林地架设光伏板。光伏板既能为树苗遮挡强光、减少水分蒸发,又能通过光伏发电产生收益,反哺治沙投入。我们还培育出耐旱的沙棘、文冠果,推动沙生植物深加工,将沙棘果变成果酱、文冠果榨出食用油。”张应龙说。

如今,他治理的荒滩早已变成“树成林、沙止步、人增收”的生态家园,周边百姓跟着种果树、搞加工,日子越过越红火。

三大模式 林木成活率超90%

在科技与人才的推动下,三大治沙利器被应用在毛乌素沙地。这些利器精准破解造林“老大难”问题,让绿色在沙地扎下深根。

“三步栽植”模式按季施策,踩准自然节奏:春季风沙大,优先栽植沙蒿,借助其耐风沙特性快速形成屏障,固定流动沙丘;秋季降水少、土壤干燥,改栽紫穗槐等固氮灌木,既能减少土壤侵蚀,又能通过固氮改善土壤肥力;雨季降水充沛时,集中栽植乔木或经济林灌木。实践表明,这套模式让林木成活率一举突破90%,远超传统栽植方式。

“多样性”模式讲究科学混交,构建稳定生态:樟子松与紫穗槐带状块式混种,樟子松耐旱耐寒,紫穗槐能固氮改土,二者搭配既避免单一树种耗水过度,又能持续改良沙地土壤;樟子松与紫穗槐或柠条条状间作,形成“阶段性共生”体系——前10年,紫穗槐作为先锋灌木,为樟子松遮风固沙、提供养分,10年后,樟子松逐渐郁蔽,豆科灌木自然退出,禾本科等草本植物随之变化,构建起更贴近自然的生态群落。

“三季造林免浇水”模式巧借物理原理,破解取水难题:选用生长3年以上的樟子松营养钵苗,造林前先对苗圃漫灌储水,让营养钵内土壤饱含水分;苗木运到工地后二次补水,补足运输损耗;栽植踏实后,在坑口预留10厘米空间,填入干沙。干沙既能阻断土壤毛细水上升,减少水分蒸发,还能保温,无需额外浇水即可满足苗木生长需求。采用这一技术,即使在取水困难的偏远沙地,也能实现大规模造林。

“在毛乌素沙地的生态治理中,‘治沙’只是起点。当地探索出封山育林、动物护林、生态经济林、‘种九留一’四大模式,既守护脆弱生态,又让沙地释放经济活力。”陕西省林业局相关工作人员说。

从黄沙漫卷到绿意铺陈,从生态修复到循环发展,毛乌素沙地的蜕变,是科技赋能生态治理的生动缩影。如今,这片沙地正以“科技为笔、生态为纸”,书写着“沙退绿进、绿富同兴”的新传奇,也为全球干旱半干旱地区生态治理提供了可复制、可推广的“中国方案”。(记者 田若楠文/图)

编辑:王瑜