渭河总是沉默着。可她曾掀起的一朵浪花,却让一个名字,成为无数人心中抚不平的波痕。

“静毅……”

10月20日,西安市高陵区,李婷又一次徘徊在那段让她心碎的河堤路上,望着渭河,轻声呢喃。

渭河没有回应。无尽的湿意,涌向她。

一圈圈波痕在这个商洛女子眼底荡开,漫进心底,将她,推回那个夏夜。

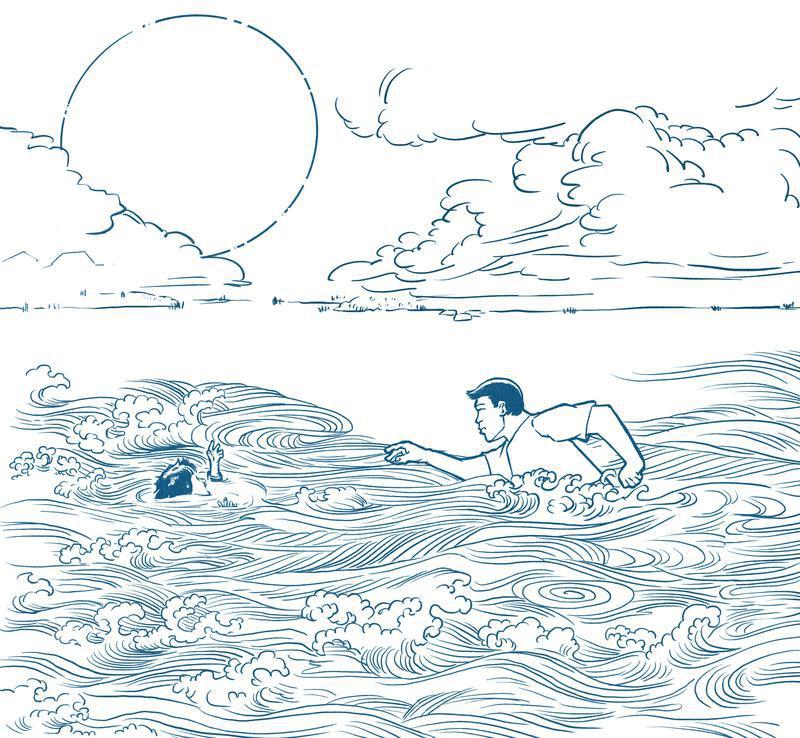

王爽 作

【一】“你把孩子看好,我去救人”

7月25日,渭河畔,夕阳下。

李婷与丈夫李静毅并肩走着,他们6岁的儿子像一只欢快的小鹿,在前面蹦跳着,还未断奶的小女儿在李婷臂弯里睡得香甜。几人的身影被西斜的落日拉得长长的,交织在一起。

几年前,为了能让孩子有更好的教育条件,李婷和李静毅告别老家商洛,在西安市高陵区泾渭街道安了家,开始在这座陌生的城市打拼。

“他手巧,肯吃苦,学了电焊手艺,每天早出晚归出去寻活计。我就在家照顾孩子,打理家务。”李婷是个乐观又知足的人。丈夫的踏实体贴、孩子的健康成长,填满了她对幸福生活的所有期待。

随着儿子长到了爱跑爱跳的年纪,晚饭后到离家不远的渭河边散步,便成了这个小家庭最常有的休闲活动。对李婷来说,和丈夫并肩漫步,也是她一天中难得的轻松惬意的时刻。晚风温柔地拂过面颊,丈夫就在身边,偶尔手臂相触,心底还会腾起不一样的温暖。

李婷曾不止一次地向要好的邻居和远在老家的亲人,描述过这种简单的满足:“娃他爸一天在工地上辛苦,可一到傍晚,他洗个澡,换身干净衣裳,牵着娃,陪着我到河边走一走,看着娃闹,看着水淌,我就觉得,啥都值了。”她祈祷着一家四口的平安与温暖,能像脚边沉静的渭河水一样,绵长地、缓缓地,流淌一辈子。

李婷从没想过,命运的无情会突然降临。

“7月25日,那天可热。”李婷记得丈夫救人那天河畔迟迟不退的暑热,也记得突然传来的声声呼救。

“救命啊!孩子掉水里了!”“来人啊!”……

李婷心头一惊,正准备叫回已跑远的儿子,却看到丈夫一把扯下肩上的背包,猛地塞进她怀里,朝着河岸跑去。

“老婆,你把孩子看好,我去救人!”李静毅边跑边撂下一句话。

一切发生得太快。李婷张了张嘴,那句“小心点”被卡在喉咙里。她抱紧女儿,跑上前将儿子也拽进怀里,再回头时,就看见那个熟悉的背影迅速变小,融进渭河的层层波浪。

李婷没想到,那句没来得及说出口的叮嘱,成了永远的遗憾;丈夫仓促留下的那句话,成了年仅34岁的他对这个世界最后的告别。

“那几分钟,长得让人望不到头。”

李婷眼睁睁看着丈夫奋力将孩子托举出水面,又眼睁睁看着那个她最熟悉的身影,被浑浊的河水吞噬。她双腿一软,整个人像被抽掉了骨头,瘫坐在沙石上。

时间仿佛凝固了。

周围的喧嚣、人们的议论,李婷都听不见了。她死死地盯着水面,盯着那片吞没了丈夫的、茫茫的、流动的波痕……

(视频素材由西安市高陵区委宣传部提供)

【二】“他是我素未谋面的生死兄弟”

3个月过去了,可李文吉还时常会在梦里被层层浪惊醒。

7月25日晚,和李静毅一样向呼救声跑去的,还有李文吉和另外两名救人者。

“水比想象中深得多,底下还有漩涡。”回忆起那个夏夜,李文吉的声音依旧颤抖:“那个穿黑衣服的小兄弟,是第一个下水的。”

李文吉清晰地记得落水男童在浑浊的河水中沉浮,一双小手绝望地拍打着水面的场景,也记得河水不断将自己往深处拽的感觉,但让他无法释怀的,是在自己眼前被河水吞噬的那抹黑色背影。

渭河表面平静,水下却暗流汹涌。当时,跳入水中刚游了两下,李文吉就察觉出不对劲——渭河远比看上去和想象中凶险。

来不及多想,李文吉奋力朝着李静毅和落水男童的方向游去。

“不到1米的距离,像隔了一座山。”李文吉一次次靠近并尝试用手去抓孩子,但水下的深坑让他使不上劲儿。

水流太急了。

焦急与挣扎中,李文吉看见李静毅奋力从水下死死地托起孩子,看见李静毅与漩涡抗争,看见精疲力尽的李静毅被暗流裹挟,像一片落叶被卷入河心深处……

孩子在李静毅的托举中,获得了呼吸的机会,缓过劲儿来,抓住了河滩上的群众伸过来的鱼竿。

“兄弟!兄弟!”李文吉和其他几名救人者一边护着孩子,一边焦急地呼喊。可回答他们的,只有河水无情流淌的哗哗声。

“他比我勇敢多了……”7月31日,在西安市第二殡仪馆,专程赶来参加李静毅追悼会的李文吉泪水盈眶。这天,他才真正看清李静毅的长相。

面对着遗像上那张年轻的面庞,李文吉这位江苏籍的小伙哽咽不已:“他是我素未谋面的生死兄弟,我要送他最后一程。”

当天,近300名来自西安、商洛等地的群众和各界代表,胸戴白菊,与他们心中的英雄告别。

李静毅安详地躺在鲜花翠柏丛中,他的身后,是一副挽联:“渭水永镌托举手,青春无顾换童生。”

“多希望奇迹发生。”作为当时下水救孩子的人员之一,彭志龙在李静毅的遗体被打捞出来之前,一直心存希望。他将落水的小男孩抱到岸上,嘴里一遍遍说着:“多好的小兄弟啊,不会就这么没了的。不会的!”

那个夜晚,渭河见证了一场与死神的全力争夺。

六支专业救援队火速驰援,高陵区公安、应急、消防、水务等部门及周边社区、村组的百余人闻讯而动。

警灯闪烁,一束束强光手电的光柱在墨色的河面上来回扫射。大家都期待着一个奇迹。

然而,奇迹终究没有降临。

7月26日凌晨2时许,在男童溺水水域下游10多米的一个漩涡坑底,搜救人员发现了李静毅。他静静地躺在那里。

一个听到别人呼救毫不犹豫赶往援助的普通人,一个体贴妻子、爱子顾家的好丈夫,一个每天拿着焊枪在火花四溅中默默劳作的男人,他蓬勃的生命,就这样被永远地定格在了那个盛夏的夜晚。

没人知道,李静毅在听到呼救声的那一刹那,具体想了些什么。或许他什么也没想。那份深植于骨子里的善良和勇气,让他在知道有一个生命需要拯救时,冲了出去,义无反顾。

也没人知道,他用那双经常将儿女举过头顶、给予他们欢笑和安全感的手臂,奋力托起一个陌生孩子的未来时,心中是否闪过一丝对家人的眷恋与不舍。

但人们确切地知道,那个在浑浊漩涡中奋力托举的身影,已镌刻进渭河的波涛里,成为悲壮、永恒的存在。

在李静毅离世后的好些天里,那片河滩,总会悄然出现新的痕迹——有时,是一束黄菊;有时,是一张卡片……

附近的群众还曾看见,一位不知名的中年男人,独自拎着一瓶酒,在黄昏时分面河而立,将清冽的酒缓缓倒入流淌的河水,迎着风大声呼喊:“兄弟,走好……”

一个个与李静毅素昧平生的人,用最朴素的方式,为一个勇敢的抉择和一份无私的善意,筑起一座无形的丰碑。

【三】“静毅,帮个忙”

“静毅,帮个忙!”

这声曾在楼道里、电话中寻常的呼唤,如今,再也得不到回应了。

多少年来,李静毅是邻居朋友心中名副其实的“热心肠”。谁家的铁门合页松了,谁的电动车出了小毛病,只要吭声,李静毅总会热心地赶去帮忙,有时甚至连工具都自备。

“静毅话不多,但手巧心实,是个好人。”邻居李奎说,好几次,他恍惚间觉得,那个穿着沾有焊渣工装、脸上总带着憨厚笑容的汉子,还会像往常一样,手里拎着工具包,快步走来,问一句:“哪儿坏了?我瞧瞧。”

李静毅家对门的邻居汝娇,如今常常来帮李婷照看小孩。提起李静毅的事,她的泪水夺眶而出:“我们的孩子上同一家幼儿园。平时我要是忙不过来,李静毅总会说:‘你把娃送过来嘛,我们给看着。’这么好的人,谁能想到……”

在李婷的记忆里,很多时候丈夫对别人的“好”,甚至带着点让她心疼的“憨”。

“老在为别人奔忙,好像永远不知道累。偶尔闲在家,也是坐不住,忙前忙后。”李婷这么说,但她知道,这份“憨”,早在丈夫走出大山前,就已深深植根于他的生命里。也是这份“憨”,让她坚定地选择了他。

李婷和李静毅是初中同学,他们都是商洛市商州区金陵寺镇人。

“我是他隔壁村的,读书那阵,就知道他善良老实。初中毕业后,他出去打工,再见面的时候,他已经是个有手艺的靠谱男人了。”李婷说。

在李静毅的家乡,男孩子早早出门谋生计是常见的事。李静毅也不例外。初中毕业后,李静毅背上行囊,告别父母,前往省城西安。喷漆、修车、电焊、装修……凭着灵巧的双手和肯吃苦的劲儿,他几乎什么都学,什么都会。最终,那支闪耀着蓝色弧光的焊枪,成了李静毅安身立命的主要工具。

于是,无数个清晨,他穿上那身厚重的工装,踏入火花四溅的工地。焊枪在他手中驯服地游走,将冰冷的钢铁牢固地连接。飞溅的焊渣,总是在他的工服上烫出密密麻麻的小洞,但李静毅从不觉得辛苦,总是乐呵呵的。

“我们认识十多年,一起从商洛出来打拼。他活儿干得漂亮,人更踏实。工地负责人忙不过来时,也放心把项目交给他代管。”工友房建辉红着眼眶说,“静毅走了,我好几天睡不着觉。直到现在,大伙还常常聊起他的好。太可惜了!”

乐于助人的善良与靠谱,更体现在家庭责任的承担中。

“是个好娃,实在。”李静毅的岳父李兴财常常独自抹眼泪。他老是想起自己因脑梗住院时,李静毅蜷在折叠陪护床上的样子。他说,这个女婿堪比亲儿。

“从没让人操过心。”李静毅年过六旬的父亲,在儿子离世后,变得更加沉默了,被岁月刻满沟壑的脸长久地对着脚下的土地,一根接一根地抽着烟。青灰色的烟雾缭绕着他花白的头发,却绕不开他心头那块沉甸甸的石头。

这个在黄土地上勤恳劳作了一辈子的老农,怎么也想不明白——这么好的孩子,怎么说没就没了呢!

尽管心如刀绞,但两位老人心底却有着同样的认知:“静毅做得对。”

“见死不救,那不得行。”李静毅的父亲声音沙哑却坚定。这份几乎出自本能的深明大义,比任何言语都更深刻地印证了李静毅的选择绝非偶然——他的善良,承袭自一片沉默而厚重的土地上代代传承的精神价值,来自父辈言传身教的淳朴民风。

李静毅的灵车在警车护送下由西安回崔坪村安葬那天,村支书崔建东带领村里老少早早在路口等待,迎接村里的英雄“回家”。

“我们40多个同学,从全国各地赶回来,就为送好兄弟最后一程。”李静毅的初中同学管魁阳声音哽咽。当灵车停稳,车门打开,看见李静毅6岁的儿子李沐轩双手紧紧抱着父亲的遗像走下车,这个七尺男儿瞬间泪崩。“我们约好了要再聚,却从没想过,是以这样的方式。”

按照崔坪村的习俗,逝者的骨灰盒与遗照理应由儿子一路捧护直至安息之地。可李沐轩才6岁,一双稚嫩的小手,连承载遗像的重量都已显得吃力。

李沐轩听话地按照大人们的引导,往前走着。但小小的他不明白为何熟悉的村庄被一片素白笼罩,不明白为何所有看着他的人都眼含热泪,不明白铺天盖地的花圈挽联意味着什么。在一片悲恸的哭声中,他茫然地仰起头,望着母亲那双早已哭红的眼睛,再一次小心翼翼地询问:“爸爸啥时候回来?”

听到孩子的话语,崔建东这位在村里独当一面的“领头人”,用力抹了把脸。他目光坚定地说:“没啥说的,静毅为救人献出生命,是咱村的骄傲。人死不能复生,但互帮互助的老规矩不能丢。从今往后,静毅的孩子就是全村人的孩子。我们崔坪村,绝不会让英雄的血白流。”

【四】“凡人善举像金子一样珍贵”

李静毅被安葬在了自家老屋后的小山坡上。

十几岁就出门打拼的他,长眠在了这片生他养他的土地。

小小的坟茔静静地朝向山下——那里,有他年迈的父母守望的身影,有炊烟袅袅的村庄,更有那条通往山外、他曾无数次往返的路。

这个一生都在为家人、为生活奔波的汉子,如今化作青山的一部分,守望着他挚爱的一切。山风轻轻拂过坟头的青草,就像当年母亲的手,温柔地抚过游子疲惫的额头。

而他的妻子,选择带着孩子继续在渭河边生活。

“这么多年,静毅任劳任怨,最大的愿望就是两个孩子能好好读书,将来有出息。”李婷声音很轻,却异常坚定。她说一定要好好把孩子带大,让他们走进更广阔的世界,拥有他们父亲曾憧憬却未能亲见的未来。

“我要替他把这个家撑起来。”年仅32岁的女人,乌黑的发间已悄然钻出几缕银丝。那些白发,是突如其来的风霜,也是坚韧成长的印记。她知道,最好的怀念不是逃离,而是带着他的期望,勇敢地活下去。

李婷选择留下,还有另一层原因:她真切地感受到了一座城市乃至整个社会投来的温暖。这份温暖,是对丈夫舍生取义最深沉的回馈。

李静毅牺牲后,西安、商洛各级党委、政府开展关爱行动,向李静毅的家人伸出援助之手。

高陵区委、区政府成立工作专班,调度各方力量做好抚恤事宜。

省市见义勇为基金会、红十字会等纷纷将社会各界的爱心传达给李静毅的亲属。时至今日,针对李静毅亲属的爱心捐款名单上,还在增添着新的名字。

李静毅的救人壮举,如一颗巨石投入时代的湖心,激起的并非转瞬即逝的浪花,而是一圈圈向外扩散、层层相连的善意波痕。

10月20日,一场以“汇聚微光 传递力量”为主题的宣讲活动在西安市高陵区泾渭街道赧王寨社区新时代文明实践站举行。

“在这个伟大的新时代,有无数像李静毅一样的普通人,在各自岗位上默默奉献,在别人需要时伸出援手,用点滴善行温暖着这个世界。他们就像一束束微光,汇聚成照亮时代的精神炬火……”高陵区新时代文明实践理论宣讲员王嘉慧站在台上,声音清晰而富有感染力。和很多人一样,她此前并不认识李静毅,但在深入了解他的事迹后,那份源自平凡生命的巨大勇气与善良,深深地震撼并激励着她。

王嘉慧的讲述,将那个傍晚渭河畔的抉择,那个用生命完成的托举,以及李静毅身后激荡起的无数温暖回响,娓娓道来。台下很多人红了眼眶,不时低头拭泪。李静毅的故事,不是遥远的新闻报道,而是可感可知的精神力量,触动着每一个人内心最柔软的角落。

“太让人敬佩了!身边出现这样的好人,让我觉得自豪,但也深深惋惜——他还那么年轻……”社区居民贾欣是两个孩子的母亲,她将李静毅的故事讲给孩子,告诉他们,英雄不只是在书里、电影里,英雄就在我们身边。

斯人已逝,英气长存。

李静毅用自己的生命,换回了一个孩子的未来。他无私救人的场景令人感动,却又似曾相识——

重庆籍来陕务工人员蒋正全,为托起落水的陌生生命而沉入水底;郑荣面对锋利的刀刃,以血肉之躯筑起守护他人的屏障;王元慧冲入火海,在烈焰中抢回生的希望;黄河船工任凤祥四十余载风雨无阻,将五百多次险境中的呼救化作义不容辞的援手……三秦大地上,无数街头巷尾的寻常身影,在危急时刻为他人的安危挺身而出,以瞬间抉择诠释着“见义勇为”的千钧重量,也告诉我们:英雄的壮举并非遥不可及的神话,它就孕育在每一个平凡的灵魂之中。

数据显示:截至2025年,陕西确认的见义勇为人员近1850人次。其中,58人受到全国表彰,358人受到省级表彰,200余人受到市级表彰,因见义勇为牺牲188人、伤残28人,16人被评为烈士。

每一个沉甸甸的数字的背后,都是一个鲜活的生命在危急关头做出的无悔抉择,都是一次人性光辉的极致闪耀。

从古道热肠的侠义传承,到“舍生取义”的价值追求,在中华民族波澜壮阔的历史中,从不缺舍己为人的义无反顾、生死关头的挺身而出、危险时刻的奋不顾身。这种深植于民族血脉中的担当,构筑起民族精神坚实的基石,闪耀着穿越时空的人性光辉。

“凡人善举像金子一样珍贵。”赧王寨社区党支部书记李朝利说,对英雄的缅怀,不应止于片刻的感动与叹息,最好的纪念,是将他留下的精神火种传递下去。他说,最近,高陵区计划在李静毅救人的河堤附近,设立一个新时代文明实践站,让那段河堤不再只是见证一段壮烈事迹的伤心地,更成为承载李静毅和无数好人榜样精神的地标,让每一个来到这里的人,都能感受到那份深植于平凡中的伟大,让互帮互助的精神薪火相传、生生不息。

6岁的刘思齐通过幼儿园老师的讲述知道了李静毅的故事。这个还不太理解“牺牲”含义的小人儿,为勇敢的李叔叔画了一幅画。画里,阳光灿烂、鲜花盛开,被李静毅救起的小男孩张开双臂在花丛中自由奔跑,脸上洋溢着无忧无虑的笑容。

在孩子纯净的世界里,英雄不曾离去,而是化作了守护这美好世界的温暖阳光。

渭河水依旧沉默东流,一层层波痕周而复始地轻抚堤岸。

河岸边,千万粒良善的种子,正悄然破土,静静生长。(陶玉琼)

编辑:王瑜