榜样催人奋进,

楷模就在身边!

为深入学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神,充分发挥重大先进典型的示范引领作用,培育和践行社会主义核心价值观,为奋力谱写陕西高质量发展新篇章凝聚强大力量。由省委宣传部、省委文明办、陕西广电融媒体集团(台)共同主办的第二十四期《三秦楷模发布厅》成功录制。

本期节目讲述了我省第八批“三秦楷模”商洛市茶叶研究所名誉所长张淑珍、耀州窑博物馆名誉馆长禚振西和米脂县高西沟村党支部的先进事迹。

商洛市茶叶研究所名誉所长张淑珍

在商洛市商南县,有一位86岁的老人,她用自己六十年的奋斗,让原本无茶的商南县,成为了现如今的“中国名茶百强县”,她就是张淑珍。

1961年的秋天,从西北农学院毕业的大学生张淑珍来到了陕西商南县的大山腹地。当林业技术员,这是张淑珍的第一份工作。她下基层搞林业普查,在商洛山里走了70多天,穿烂了20多双草鞋。

商南本无茶,要知道在我国种茶历史上,茶树的适宜生长区大都在北纬30°以南,商南地处北纬33°,没有人工种茶先例。“南茶北移”这个大工程如果能实现,那可是造福几代人的事!在商南县曾偶遇过野生老茶树的张淑珍决定试一试。

1962年她开始引种试验,连续四年都以失败告终。但张淑珍没有放弃,到了1970年,终于收获了三斤八两茶叶,这说明在商南种茶是可行的!在张淑珍的动员和指导下,村民们也开始尝试种植茶叶,茶园面积一步步扩大。

1975年,商南建成茶场36个,茶园2万余亩,彻底结束了无茶的历史。茶叶产量提升了,但是种出来的茶却没有销路,叶子不能换成票子,好多村民急红了眼,甚至开始自毁茶园。

为此,张淑珍召集36家茶场经营者,成立国企商南县茶叶联营公司,在全省率先实行了产供销一体化。

经过半个多世纪的发展,茶叶已成为全县经济发展的主导产业,以她为带头人的茶叶产业使商南山区的贫困群众走上致富之路,商南县也因此被授予“中国茶业扶贫示范县”和“全国重点产茶县”称号。

张淑珍:“我最高兴的事情是茶农依山致富,依茶致富了,茶农致富了,就是给我的最高奖赏。”

她先后获得“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“全国优秀共产党员”等称号。

从“茶姑娘”到“茶奶奶”,张淑珍像一粒茶种扎根在了秦岭,长成了参天大树,为这片土地和土地上的人们贡献了自己所有的枝干芽叶,让自己的一生,成为了最醇厚清润、香韵悠长的一杯茶。

耀州窑博物馆名誉馆长禚振西

有这样一位八旬老人,她从事考古工作50年,用毕生精力发掘、研究和发展耀州窑,让沉睡地下1400多年的耀瓷重新绽放异彩,她就是禚振西。

1961年,23岁的禚振西从西北大学历史系考古专业毕业,被分配到了当时的陕西省文物考古研究所工作,一次偶然的机会,她接触到了耀州窑的瓷片标本。或许就像歌里唱的一样:只是因为多看了你一眼,就再也没能忘掉你的容颜……

内心的痴迷激发了探求的渴望,她开始如饥似渴地学习古瓷知识,也愈发地期盼与耀州瓷的再一次相遇。直到1973年5月的一天,铜川市灯泡厂在基建时挖掘出了大量的陶瓷碎片。

考古工作不等人。禚振西只能匆匆将孩子托付给父母和邻居照顾,带着两名队员就直奔铜川,开始了她对耀州窑遗址的首次考古挖掘。

白天在发掘现场,尘土飞扬、汗流浃背。晚上加班,清理瓷片,记录日记,经常熬到深夜。禚振西和队员们每天的工作量非常大,吃得却是一半细粮一半杂粮,甚至连一根青菜都见不到,有时也会饿肚子。为了工作方便,他们就在铜川灯泡厂和工人同住。但只有一间女工宿舍,三张床要住六个人,她们只能和女工们倒班睡。禚振西和队员们知道,这些在地下沉睡的瓷片都是中华优秀传统文化和中华民族灿烂文明的历史见证。1976年,禚振西以陕西组组长的身份,参与到了《中国陶瓷史》的编写。

从1984直至1997年长达13年的时间里,禚振西和杜葆仁夫妇带领考古队伍在铜川市黄堡镇开展了一场当时国内古瓷窑遗址规模最大、持续时间最长的考古发掘工作。日以继夜,不眠不休,黄堡窑址的考古发掘取得了巨大的成功。200多万件珍贵的出土文物、瓷片标本,保存完好的宋代家庭式窑炉作坊、烧制唐三彩的窑场,一次次轰动全国。

这次考古发掘系统地揭示出耀州窑从唐代至明朝800多年的发展变迁史,也将古文献中记载的耀州“十里窑场”重新展现在世人的面前。1994年,全国最大的地质型专业陶瓷博物馆——耀州窑博物馆在这里落成。

1998年,禚振西光荣退休,可她却又回到了耀州窑。2002年,年过花甲的禚振西再次披挂上阵,亲自带队展开了对立地坡、上店、陈炉三大窑址的考古发掘工作。

从青丝到白发,禚振西用六十余载驰而不息的考古生涯践行着自己的誓言。以择一事终一生的精神,生动诠释了一位文物工作者的使命与担当。她主持考古发掘的耀州窑遗址,荣获全国首届田野考古奖,被列入20世纪“中国百大考古发现”和“陕西省十大考古发现”,她成为首位获得英国东方古陶瓷学会“希尔金奖”的华人学者。

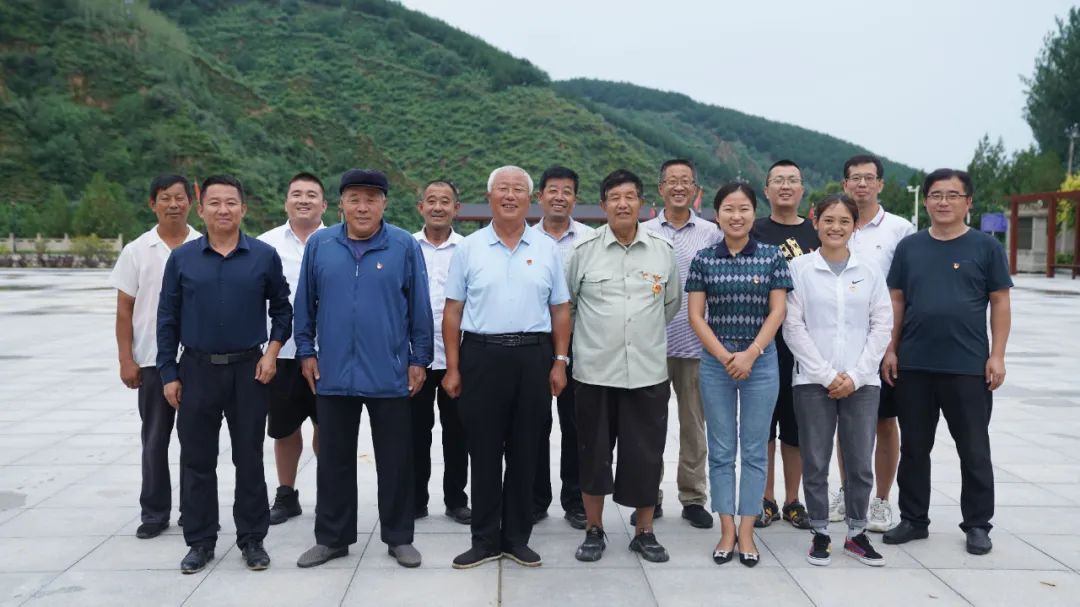

米脂县高西沟村党支部

黄河是孕育了中华文明的母亲河。据1933年的历史记载,黄河最大年输沙量达了39.1亿吨,随着暴风骤雨,沿岸泥沙俱下,没有哪个沟道是不向黄河输出泥沙的。可在黄河支流的无定河旁就有这么个村子,喊出了“黄河里没有高西沟的泥”这句豪言壮语。这一切,还要从60多年前说起。

米脂县高西沟村第二任党支部委员村主任高治昌:“过去高西沟,山上光秃秃,沟里洪水流,年年遭灾害 ,十年九不收。

水土流失越严重,干旱越频发,粮食产量就越低。高西沟村四任党支部班子三代人用实际行动担起了改写历史的时代重任,开始了半个多世纪坚持不懈治山治水的长征。

1958年,在高西沟村第一届党支部的带领下,时任生产大队队长的高祖玉,决定不再垦荒,开始探索治沟治坡,征山治水,改造这个总面积4平方公里的丘壑山村。

这是一个无法估量的浩大工程,寒冬腊月里,乡亲们个个汗流浃背,迎风一吹,衣服冻成了“铠甲”,自力更生、艰苦奋斗,自己动手,丰衣足食,这片沟壑纵横的大地上传承的革命精神让高西沟人在艰难困苦面前毫无退缩,最终让这里变了样。

百般难,千番苦,万分危急,高西沟人都挺了过来,从1958年到1979年,水土流失得到有效控制,兑现了“不向黄河输入一粒泥沙”的承诺。

山绿了,水清了。2007年,在党支部的带领下,高西沟村开始尝试种苹果树,村民剪枝、套袋,更新改造老果园。如今村里有山地苹果一千亩,苹果被村民亲切地称为“金蛋蛋”。当年的“秃山头”变成如今的“果香沟”。

为了持续提高村民收入,村党支部又带着大伙依托生态资源,大力发展起乡村旅游产业,把家门口的好风景,变成了好“钱”景,2021年,高西沟全村接待游客8万人次,绿水青山成为了金山银山。

米脂县高西沟村党支部“四任班子三代人”,发扬愚公精神、牢记初心使命,团结带领全村党员群众征山治水、改造家园,把一个环境恶劣的穷山村治理成了山清水秀、村美人富的“陕北好江南”,走出了一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路,被誉为“黄土高原生态治理的一个样板”。

高西沟村党支部先后获得“全国大寨式先进典型”“全国乡村治理示范村”等称号,村党支部被评为“全国创先争优先进基层党组织”。

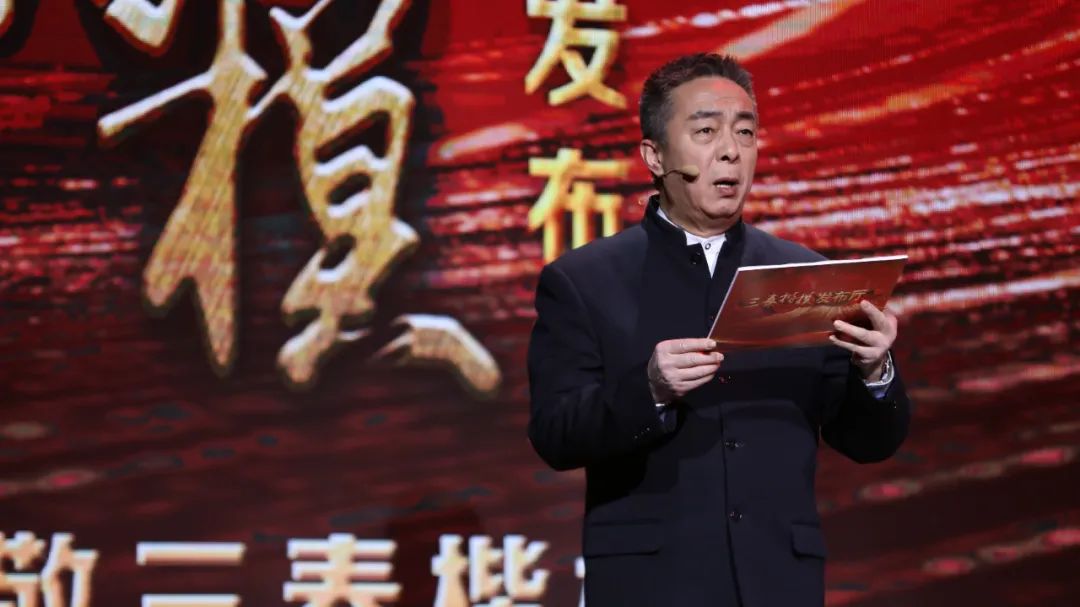

节目特别邀请中国电视剧金鹰奖获得者、国家一级演员吴京安,陕西省戏剧家协会朗诵艺术专业委员会秘书长郑凯担任楷模事迹讲述人。

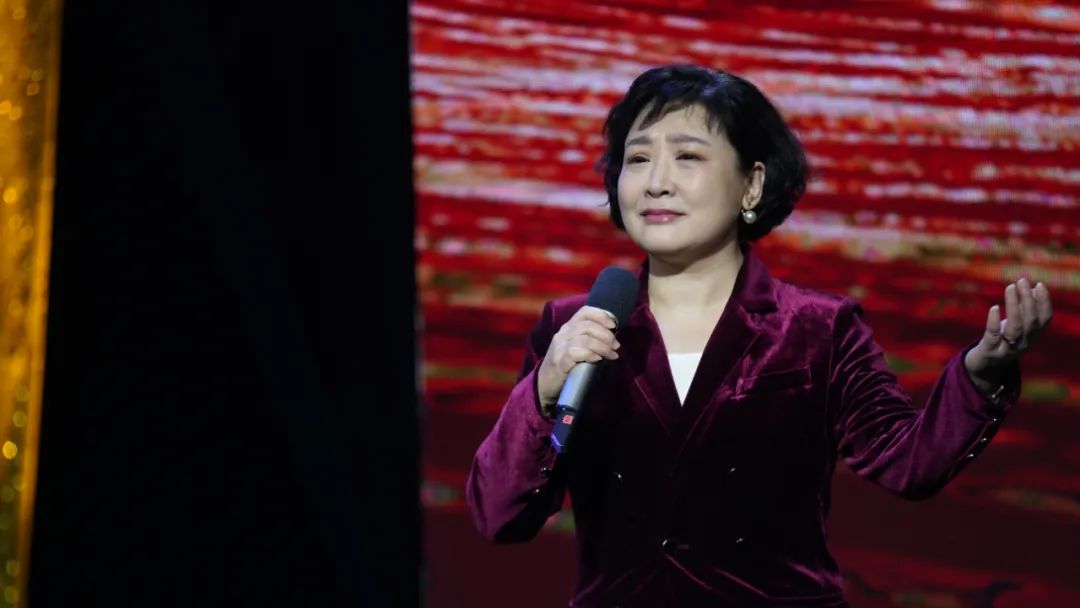

由陕西省人民艺术剧院国家一级演员董少敏担任楷模精神阐释人。

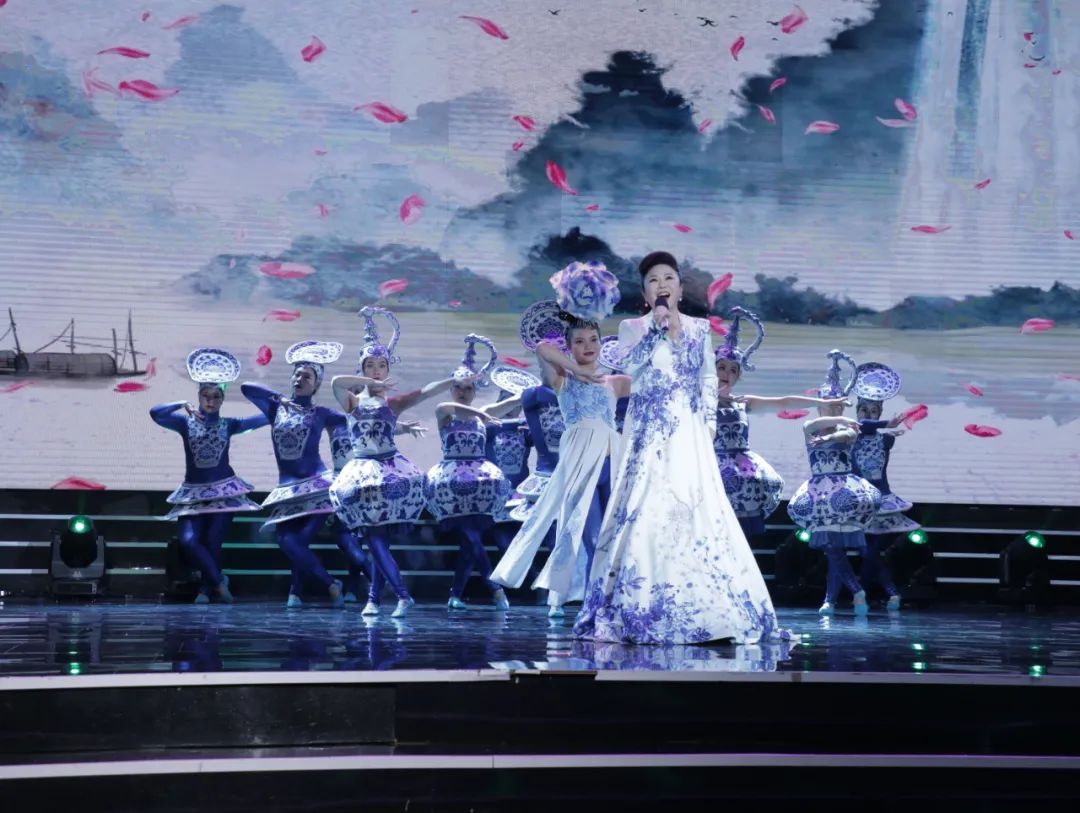

节目中穿插主题歌舞及原创情景剧,内容丰富、故事感人、形式多样、精彩圆满。

本期《三秦楷模发布厅》节目

将于2月25日21:10

在陕西卫视播出!

2月26日19:30

在陕西二套播出!

编辑:韩睿