编者按:

2025年是西藏自治区成立60周年。60年来,在中国共产党领导下,西藏社会制度实现历史性巨变,经济社会发展创造了“短短几十年、跨越上千年”的人间奇迹。新华社常年扎根西藏的资深摄影记者,用他们的镜头,经年累月,记录下这历史长河中的沧桑巨变。

土登出生时“注定是农奴”,但在西藏民主改革后,他的命运发生了根本改变。依靠不懈的努力,土登进入了大学,并最终成长为新华社的摄影记者,见证了西藏翻天覆地的变化。他用相机记录了从20世纪70年代到21世纪初西藏许多重大事件和众多人物故事,同时也成就了他自己的故事。

1954年,我出生在拉萨一座贵族庄园的马厩里,我的姐姐也同样出生在这里。我们的父母是庄园里的农奴。那段岁月对我来说,虽然不长,却留下了无法磨灭的记忆:母亲从早到晚都在捻毛线,我记得她的双手,从肿胀、变形直到溃烂,但我们一家人却从没穿过母亲捻的毛线织成的衣裳。

在封建农奴制度下的旧西藏,我和姐姐,以及我们各自的孩子,必定会像我们的父母和祖先一样,世代为农奴,但命运的逆转出现了——1959年,国务院颁布命令,解散西藏地方政府,废除政教合一的封建农奴制,在西藏实行民主改革。我们全家和西藏的百万农奴一起翻身得解放,我们的命运也从此得到根本改变。

我上了小学、中学,后来又被推荐上了大学——1971年,我被中央民族学院藏汉翻译专业录取。1975年,我大学毕业被分配到新华社西藏分社当了摄影记者。

从农奴到记者,你能想象吗?我想象不到,我父母也想象不到,但我的故事,这才刚刚开始。

沉醉在“摄影天堂”

70年代,摄影对于西藏绝大多数人,不,可以说对于全国绝大多数人来说,都是陌生的领域。幸运的是,我得到了新华社的摄影前辈们的帮助,我自己也努力学习采访、拍照、洗印等方面的技巧。经过4年的苦练,我终于拿到了人生中的第一部相机,也从此正式开始了摄影记者的生涯。

这是我刚刚拿上相机时拍摄的照片:西藏自治区大型农田水利工程——年楚河综合治理工程正在加紧施工。这个工程完成后,年楚河流域就成为西藏重要的商品粮基地之一。(1979年1月19日发)

初当摄影记者,背起心爱的照相机,走进雪域高原,我觉得走进了“摄影的天堂”,一切都是那么新奇和神秘。神秘是一种魅力,更是一种动力,它使你自然地涌动起一种激情:这里的雪山是故事,圣湖是故事,寺庙是故事,许多的英雄模范更是故事。我觉得作为一名摄影记者应有的品质,是不怕吃苦和不畏艰险,要勇敢地去探索和发现。

从那时候开始,我用相机见证了西藏翻天覆地的变化,记录了西藏重大事件和众多新闻人物的故事。

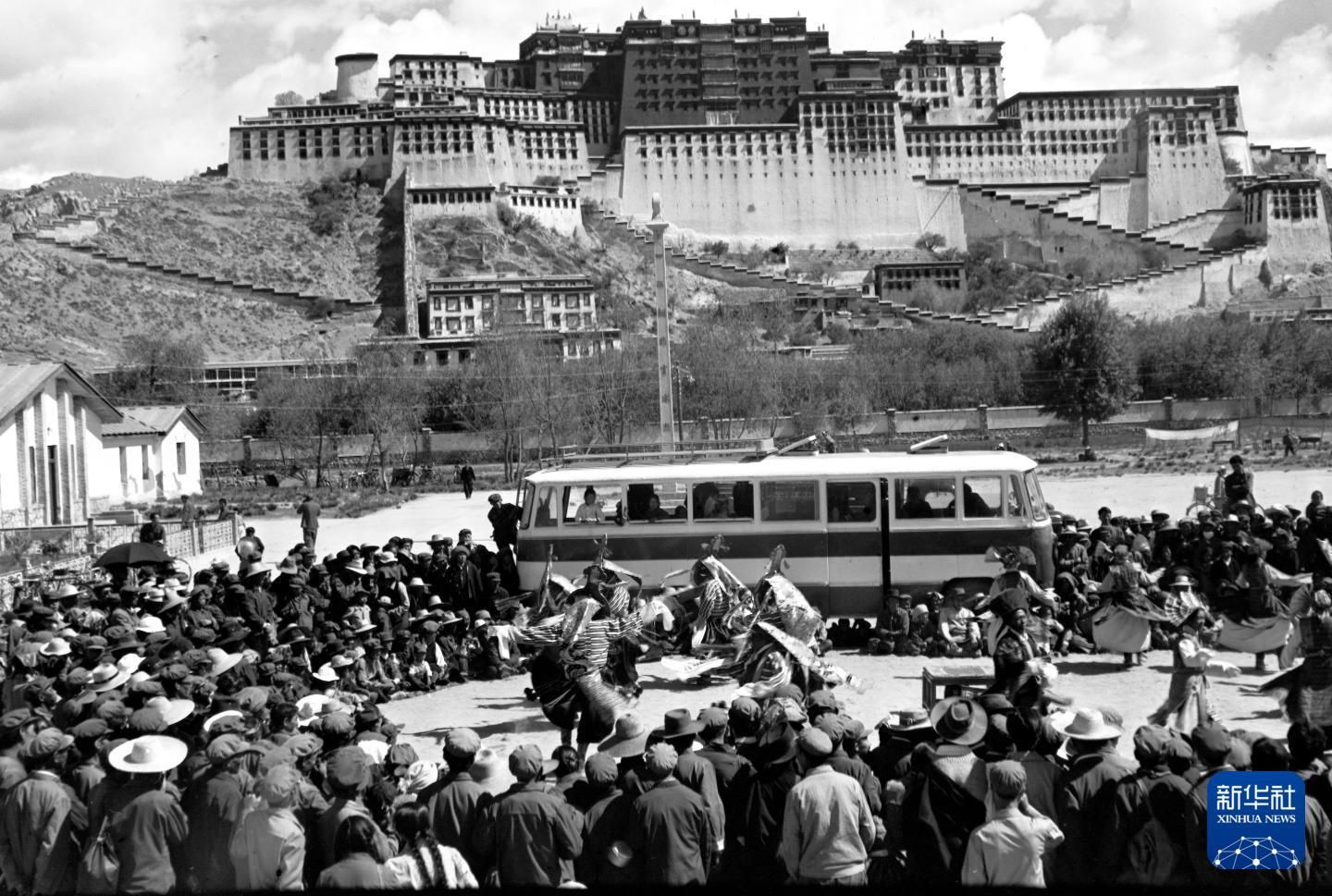

1981年5月23日,西藏自治区各族人民热烈庆祝西藏和平解放30周年,在拉萨隆重举行文艺演出。这是业余藏戏队在劳动人民文化宫广场演出古老藏戏《卓娃桑姆》的场面。

西藏聂拉木县宗堆公社社员阿旺(左三)开茶馆做生意,收入了4万多元。图为他在日喀则贸易公司购买了一部彩色电视机。(1984年11月17日发)

国家重点建设项目青藏公路改建工程,经过筑路军民12年的艰苦奋战后全部竣工。这是满载物资的汽车行驶在青藏公路上。(1985年8月13日发)

西藏自治区班戈县牧民次仁顿球(右)和热巴俩弟兄用望远镜观察畜群。(1987年10月7日发)

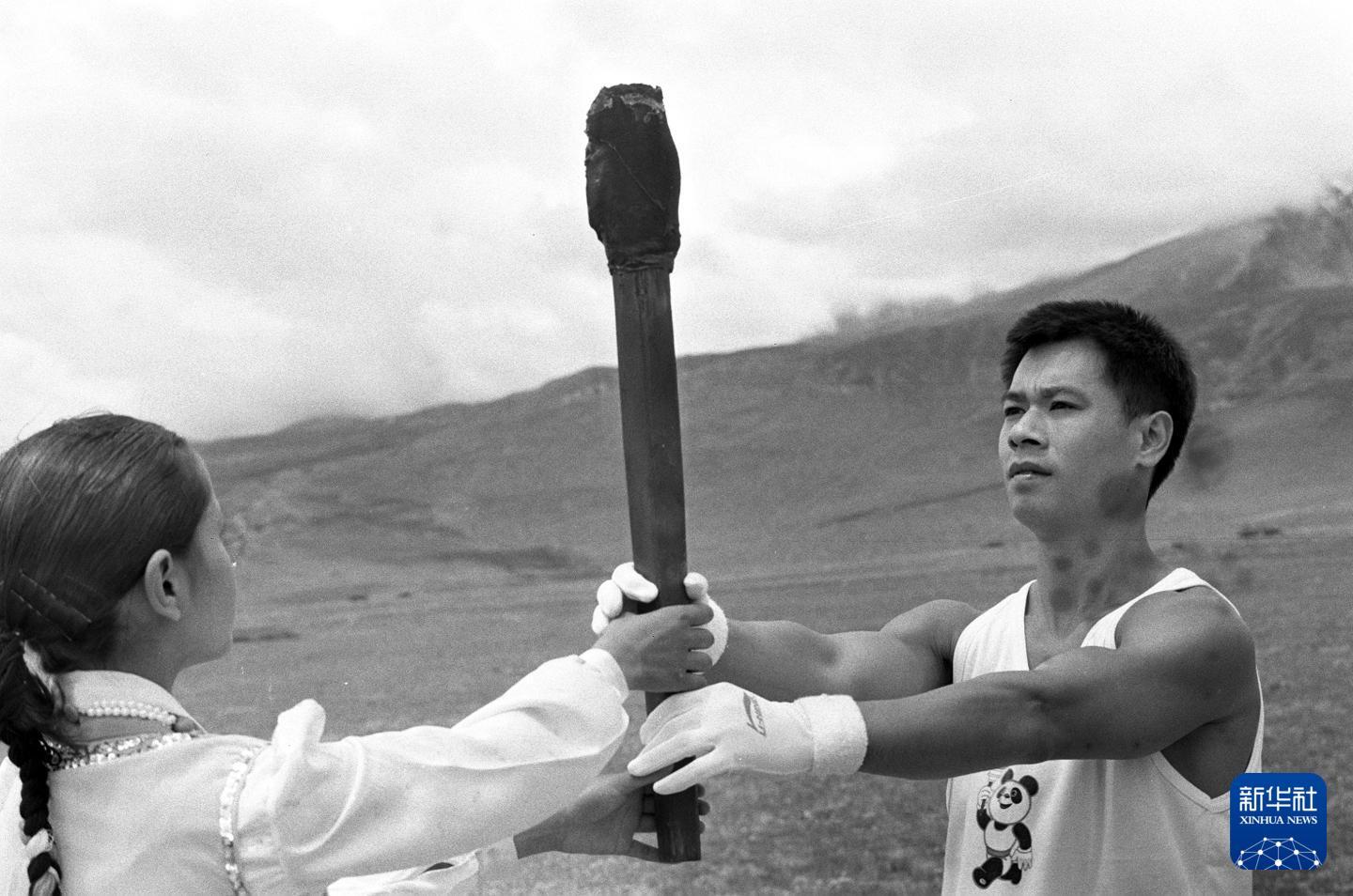

1990年8月7日,第十一届亚运圣火火种在西藏取得。这是负责采集火种的15岁的藏族姑娘达瓦央宗(左)将火种交给运动员李宁。

腰挂BP机、手持“大哥大”的藏族女商人拉珍正和四川的客户洽谈生意。(1994年5月31日发)

1995年8月27日,西藏日喀则雅鲁藏布江大桥建成通车。它的建成结束了日喀则地区无大桥、长期靠牛皮船渡河的历史。这是当地人民载歌载舞,庆祝大桥建成通车。

羊卓雍错边的羊群。羊卓雍错藏语意为“碧玉湖”。当地百姓流传着这样一首民歌:“天上的仙境,人间的羊卓;天上的繁星,湖畔的羊群。”(2004年9月19日摄)

2006年7月2日零时31分,首趟进藏的“青1”次列车安全抵达目的地——西藏拉萨火车站。“青1”次列车1日上午11时05分从格尔木火车站启程,全程运行1142公里,历时13小时26分到达拉萨。

2008年4月29日,拉萨市园林工人在布置花卉景观。当时,拉萨市区的主要街道摆放了花卉和奥运标志,迎接北京奥运会倒计时100天。

在雪域高原上采访拍摄了30多年,我几乎走遍了整个西藏,也受到一些同行的鼓励和夸赞,但我没有觉得自己做了什么了不起的事:我出生在这片土地,我对这里的山水,对这里的老百姓,有一种特殊的感情。我觉得我的故乡真是太美了,想要读懂她,就要用心体会:宗教、文化、民俗风情,包括藏戏、民族歌舞、藏族节日……那是我穷尽一生也拍不完的题材。

骑马掉进冰河

刚参加工作时,西藏分社只有一辆吉普车,不能满足所有记者的采访需要。我和同事下乡经常靠搭便车、骑马,还要带上口粮和被褥。

1976年的冬天,一位老记者带着我下乡采访,这是我人生中的第一次采访。我们坐上拉萨运输四队的大货车,前往藏北高原的安多县采访陈金水——当时世界海拔最高有人值守的气象站建立者,曾坚守藏北高原33年。

坐着大货车抵达县城后,我又得到了一个新的采访线索,但要骑马才能抵达采访地。早上出发时,河面已经结冰,我牵着马从冰上过河,到了下午,采访完毕再过河时,冰已融化,成了冰水泥潭,马走到河中心,我连人带马掉进了冰水中。幸而马奋力挣扎,终将我驮过河,躲过一劫。

1976年陈金水在西藏海拔4800多米的安多气象站,手把手地向年轻的藏族气象工作者传授技术。

陈金水1956年毕业于北京气象学校,当时正逢西藏自治区筹备会成立,中央决定选调一批气象人员进藏。听到这个消息,血气方刚的陈金水,在志愿书上写下了“到艰苦的西藏去,保证服从分配”的誓言。

当时,我国在青藏高原的气象研究还是一片空白。为了填补这个空白,为西藏建设提供完善的气象资料,陈金水和同事们开始了艰难而又漫长的资料收集,并进行了气象方面的扎实研究。1963年10月,陈金水在海拔4802米的安多建立了当时全球最高的气象站。

这是多么重大而新奇的一件事啊!我深深地被这位有理想有建树的科学家感动了。我当时拍摄了一组陈金水在气象站工作的照片,20年后的1996年,中国气象局发出向陈金水学习的号召,这组20年前拍摄的照片展示了当年的人物和场景,也展示了“陈金水们”为祖国为事业的献身精神。

拍摄完陈金水的第二天,我没有休整,又搭货车翻越唐古拉山,前往海拔5000多米的布曲公社采访。坐着人货混装的货车,一天下来灰头土脸,抵达乡里的时候,衣服已经看不出布纹了,当地干部看到我的时候,我一脸黑一身土,他们不敢相信我是新华社记者。而从乡里到我要去采访的布曲公社,要经过长江源头布曲河,骑马又走三天,屁股都磨出血了。

跟着马队闯“孤岛”

西藏林芝市的墨脱县,因大山的阻隔,在2013年之前,是全国唯一不通公路的县。县里所需物资全部要靠人背马驮运输。

1983年,我前往墨脱采访。对于这次采访,我的心里早有准备:一不怕苦、二不怕死,我就是要用自己的相机为这个鲜有记者去过的地方,为这个当时被人们称作“孤岛”的地方做历史的记录。我背着20多斤重的摄影器材,跟着当地的马队,沿着山间狭路,中间要翻越原始森林,过河淌水时还要忍受着蚂蟥、毒虫的叮咬,就这样一步一步走了1个多月,终于抵达墨脱。

墨脱县门巴族人的村庄。(1983年11月22日发)

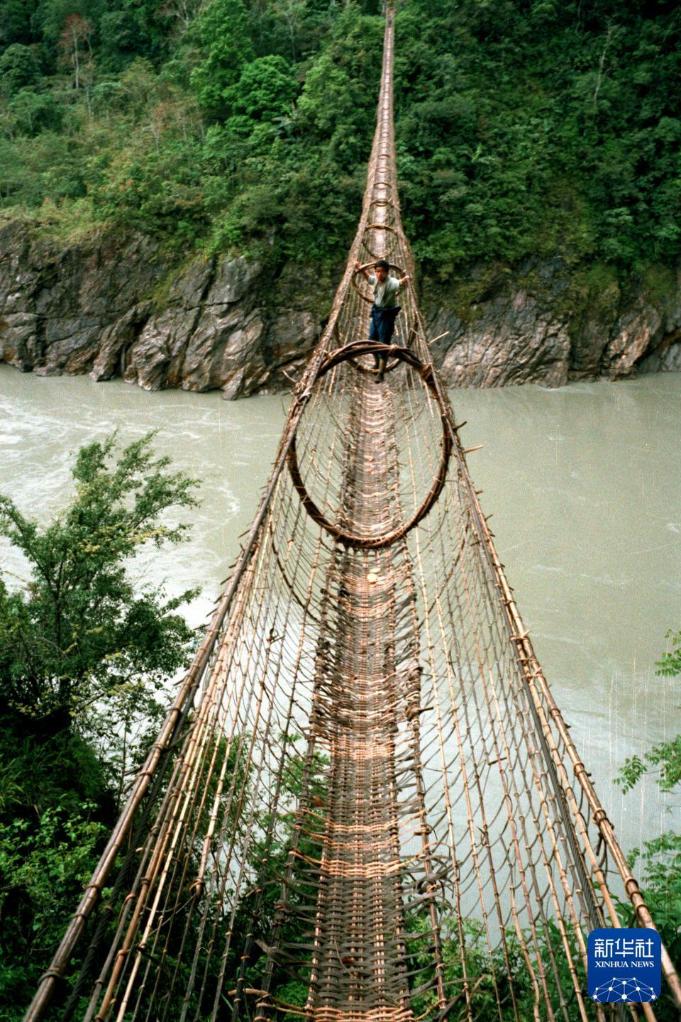

看到云雾缭绕的村庄和那些淳朴善良的人们,我一下子激动起来,这一个多月的艰难困苦全都被抛到了九霄云外,稍作休整,我立刻拿上相机记录起来:人工编织的绳索桥、稻田里插秧的村民、欢快热闹的篝火晚会……这些具有当地民族风情且不被人所知的场景、人物照片先后被海内外报刊在显著位置上刊发。

图为1983年拍摄的墨脱县的藤网桥。(1983年11月22日发)

墨脱县门巴族社员在稻田里插秧。当时的门巴族人民修了梯田,常年耕作,增加土地肥力,使粮食产量逐年上升。(1983年11月22日发)

门巴族的篝火晚会。(1983年11月22日发)

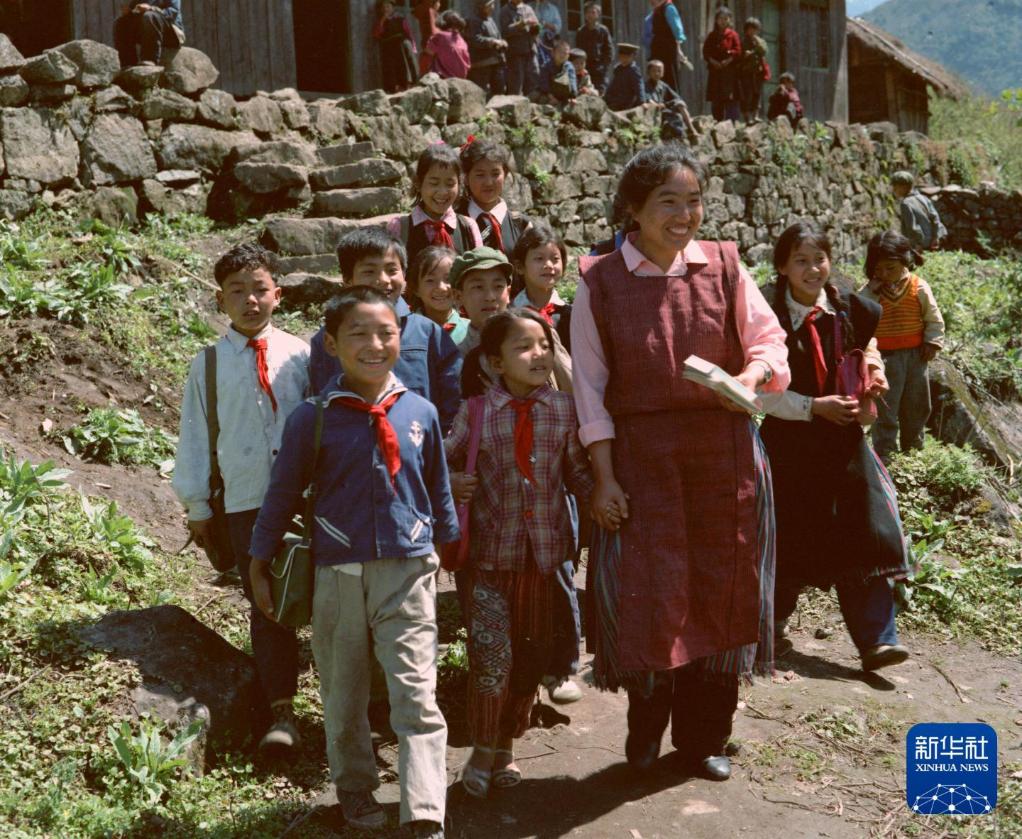

墨脱县一所小学的孩子们和他们的老师。(1983年11月22日发)

从20世纪60年代起,政府多次投资修建通往墨脱的公路。但因地质结构复杂、自然灾害频发等因素,公路屡建屡毁。2013年10月31日,全长117公里的墨脱公路终于贯通运营,“孤岛”成为了历史,墨脱迅速成了西藏开发建设热点和旅游胜地,而我当年拍摄的图片成了人们了解过去的记录和见证。

2013年10月31日,墨脱公路正式通车,这标志着墨脱将正式摆脱“全国唯一不通公路县”的历史。这是车辆驶进墨脱。新华社记者 觉果 摄

2023年10月13日拍摄的墨脱县城。新华社记者 孙非 摄

看着同事们拍摄的墨脱公路通车以及如今墨脱县城的照片,我的心情比当年初见墨脱时更加激动——这样的沧海桑田不仅仅是照片上的一个个瞬间,更是改变故乡人命运的实实在在的变化。

哪里艰险哪里就有新闻,越是艰险越向前。受到墨脱采访的鼓舞,1986年,我又参加了中日联合登山队攀登章子峰的摄影报道,在这次报道中,我在海拔6000多米的营地与登山队员们同吃同住许多天。

1986年5月10日至11日,中国—日本长野联合登山队的24名队员分两批成功登顶位于西藏定日县内海拔7541米的章子峰。图为登山队员结组向峰顶进发。

1989年,我在海拔5000多米的唐古拉山一带,采访报道道班工人养护青藏公路的事迹。在零下三十多度的冰天雪地里,我的手几乎握不住相机,经过十几天的艰苦拍摄,终于完成了《青藏公路——西藏的生命线》报道,并被评为新华社社级优秀新闻作品。

1989年,青藏公路沿线,一辆汽车陷入积雪。这是道班工人协力抬车脱困。(1989年4月29日发)

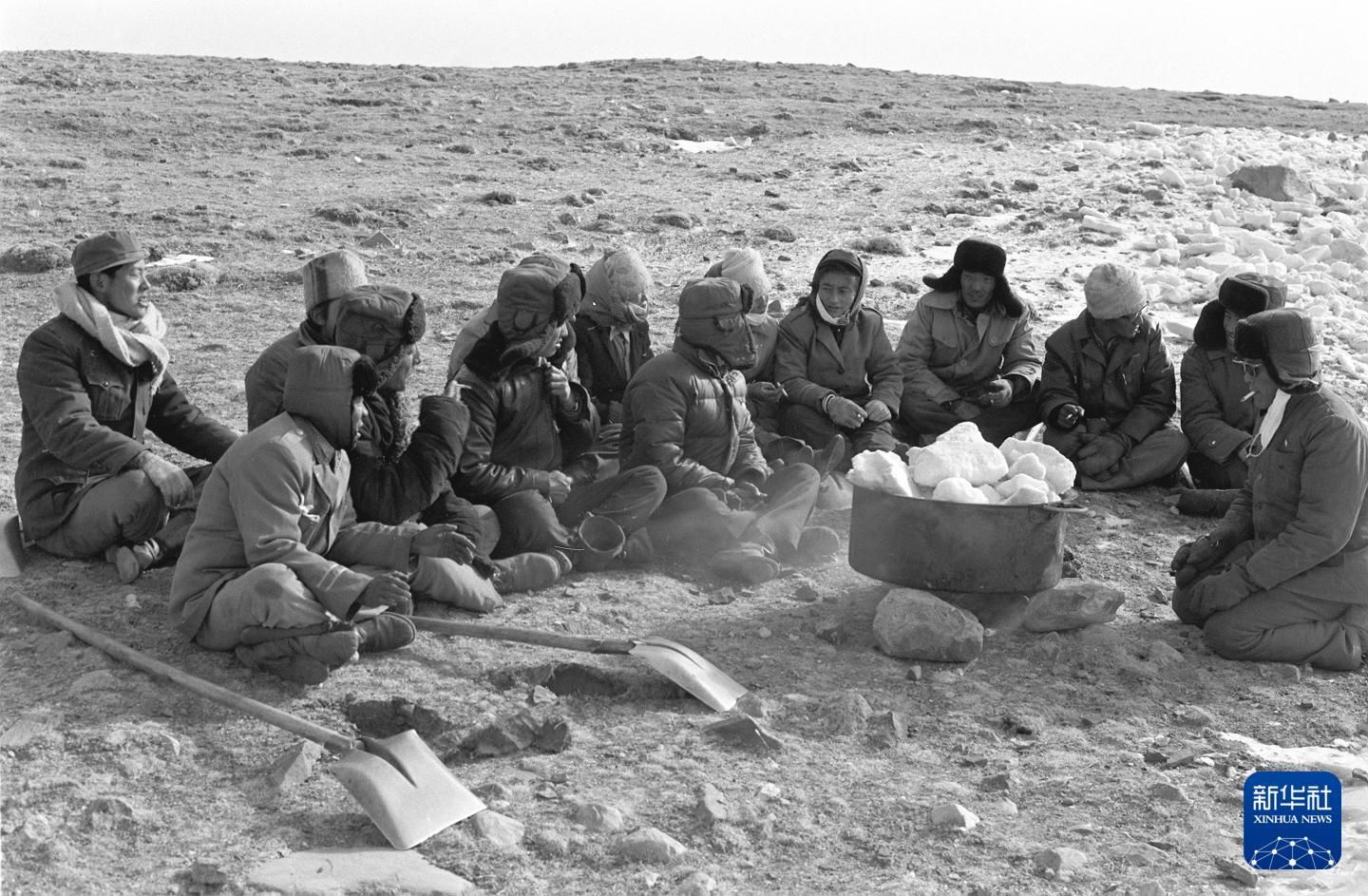

唐古拉山上常年居住着10多名藏族养路工,他们担负着维修和保养公路的任务。这是工人们在工地上化冰烧水,准备午餐。(1989年4月29日发)

含泪拍摄孔繁森的事迹

1992年底,拉萨郊区发生地震。拉萨市墨竹工卡县羊日岗乡灾情严重。时任拉萨副市长的孔繁森立即率领救灾队伍赶赴灾区。得到消息之后,我便跟着这支救援队朝着灾区出发。

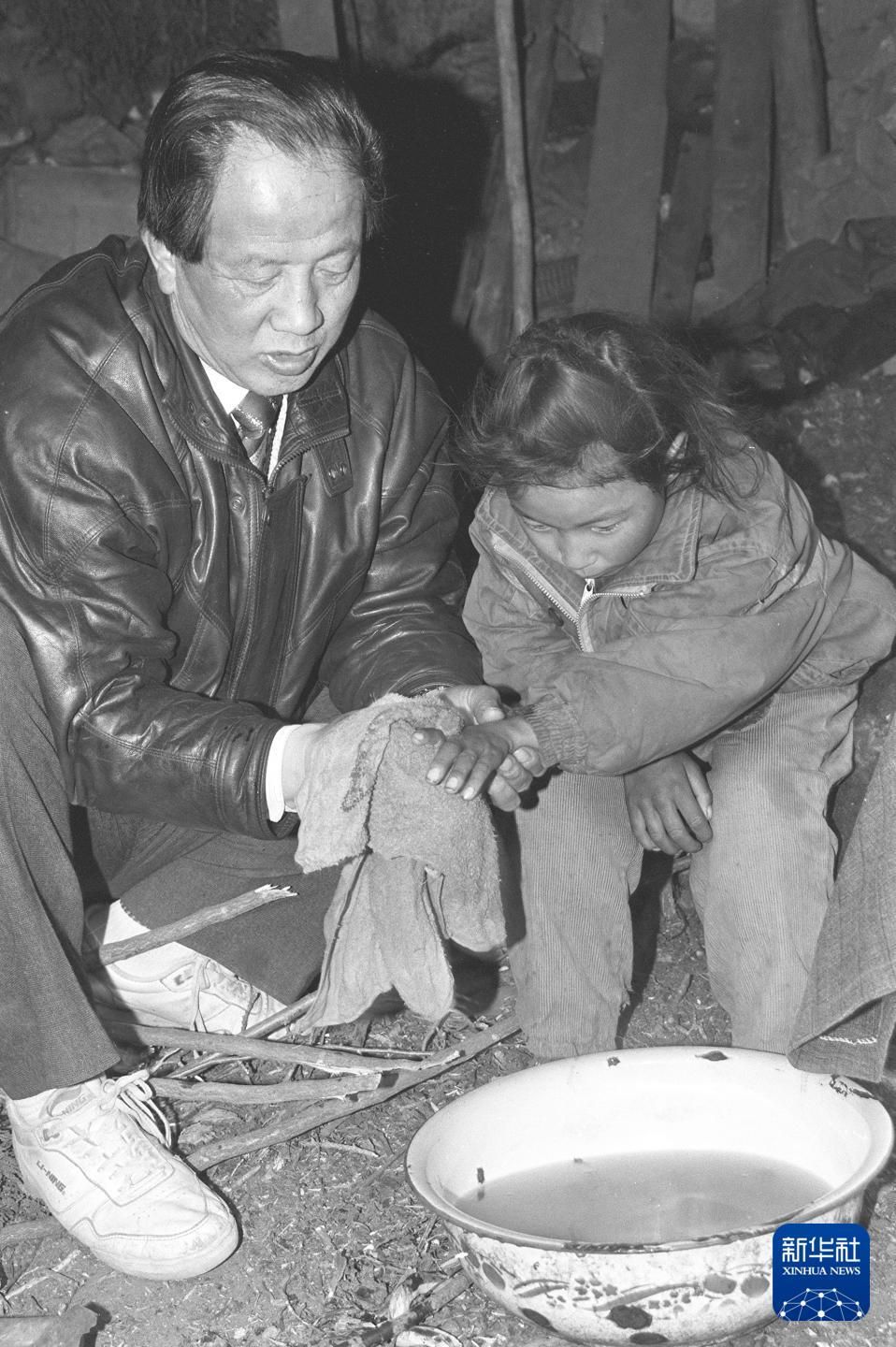

我至今仍清晰记得当时的情景:孔繁森背着药箱,在废墟中查勘灾情。在一间简陋的藏式土房内,一位60多岁的孤寡老人和衣躺在地铺上,孔繁森见状赶紧上前,躬身用藏语问老阿妈有何不适。老阿妈裤腿卷着,双膝肿得厉害,站不起来。孔繁森二话没说,拿起脸盆,倒了些温水,蹲下来,用双手把老阿妈的脚洗了一遍,又洗净了她的双膝,然后从医药箱里取出一点膏药,小心翼翼地贴在她的腿上。临走,孔繁森还留了几百元钱。

孔繁森在阿里日土县过巴乡为孤寡老人益西卓玛(左)治病。

看到此情此景,我的鼻子酸酸的。那一刻,眼泪使我无法看清焦点,我是凭着感觉按下的快门。

孔繁森是我很早就开始跟踪拍摄的一个典型人物,他由拉萨副市长调到西藏阿里地委任书记。几年中,他为了改变阿里地区面貌,踏遍了几乎所有的县市区。1994年11月29日,孔繁森因公殉职时,身上仅有两件遗物——8元6角钱和他去世前写的关于发展阿里经济的12条建议。

孔繁森慷慨地为老阿妈捐出几百元钱,可是去世后,他的遗物中仅仅有8元6角钱;他有三个儿女,还收养了三个贫困的藏族孤儿……听到孔繁森去世的消息,我忍不住再次流下了眼泪。

图为时任拉萨副市长孔繁森(右二)和墨竹工卡县敬老院内的三位孤寡老人的合影。

图为时任拉萨市副市长孔繁森在墨竹工卡县调研期间,专程看望7岁藏族孤儿措姆并为其洗手洗脸。

1994年,党中央作出对口支援西藏的决定,从那时到现在,共选派11批1.3万余名援藏干部人才进藏工作——无数个“孔繁森”与我故乡人民一道攻坚克难、实干奋斗,让我的故乡,变得越来越好!

在从事摄影工作的几十年时间里,我除了完成报道任务外,还经常利用业余时间去拍照。如今,我已退休,我把自己的家布置成了一个“图片仓库”:在家中几乎所有角落都能看到我拍摄的照片。照片中有人迹罕至的风景,有独特的人文民俗,有我拍过的各种人物,更有这些年西藏发展的重要瞬间——这可以说是我记录下的西藏发展和前进的脚步。我希望将来有机会能出一本画册献给故乡人,不辜负自己在党的培养下做了一辈子新华社记者!

编辑:王瑜