余村新绿绽放,西溪晨雾飘渺,千岛湖碧水如镜,瓯江梯田层叠入云……

二十年,浙江用一笔笔“绿色修辞”,将山水田林湖草沙,写进发展的底色。

看山、看水、看田、看林、看共生……之江大地,铺满人与自然的和谐图景。

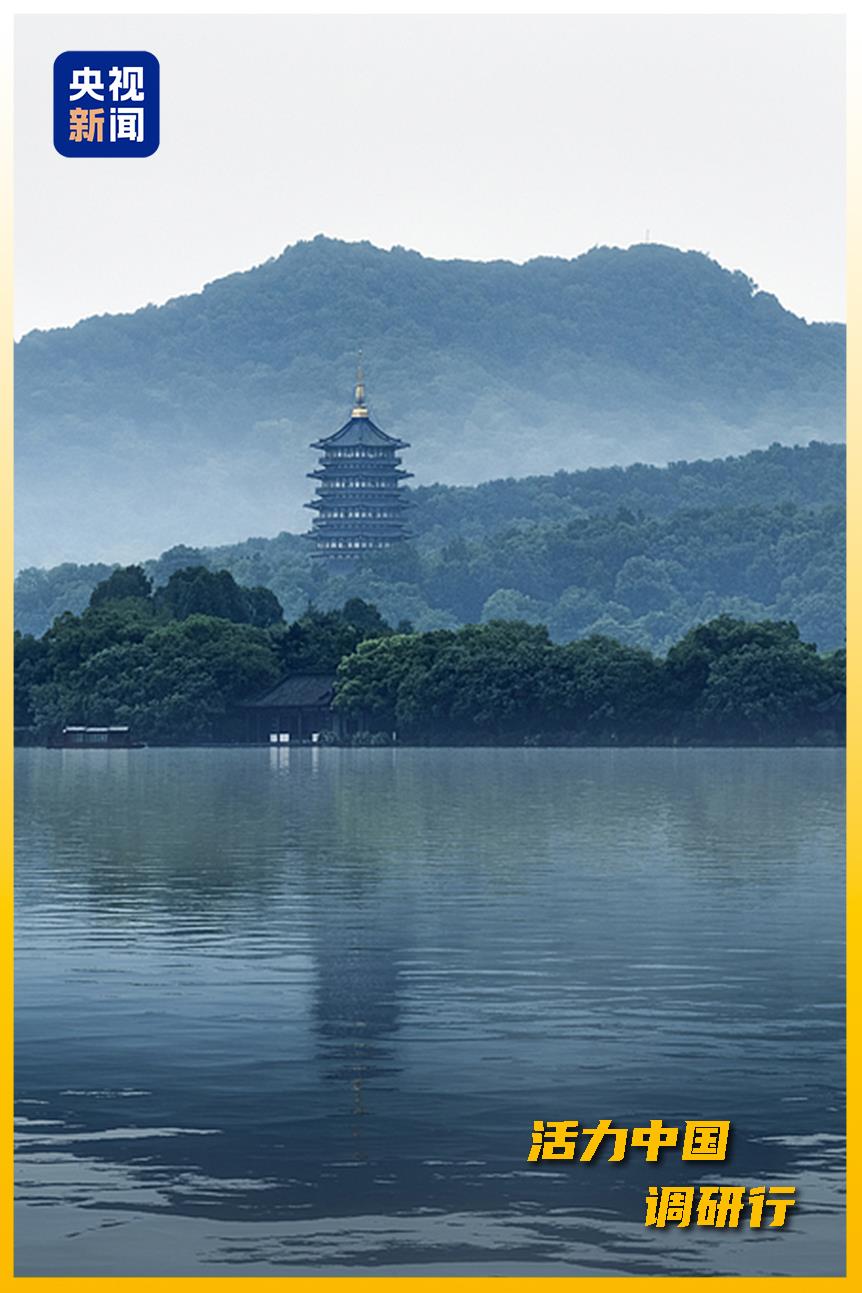

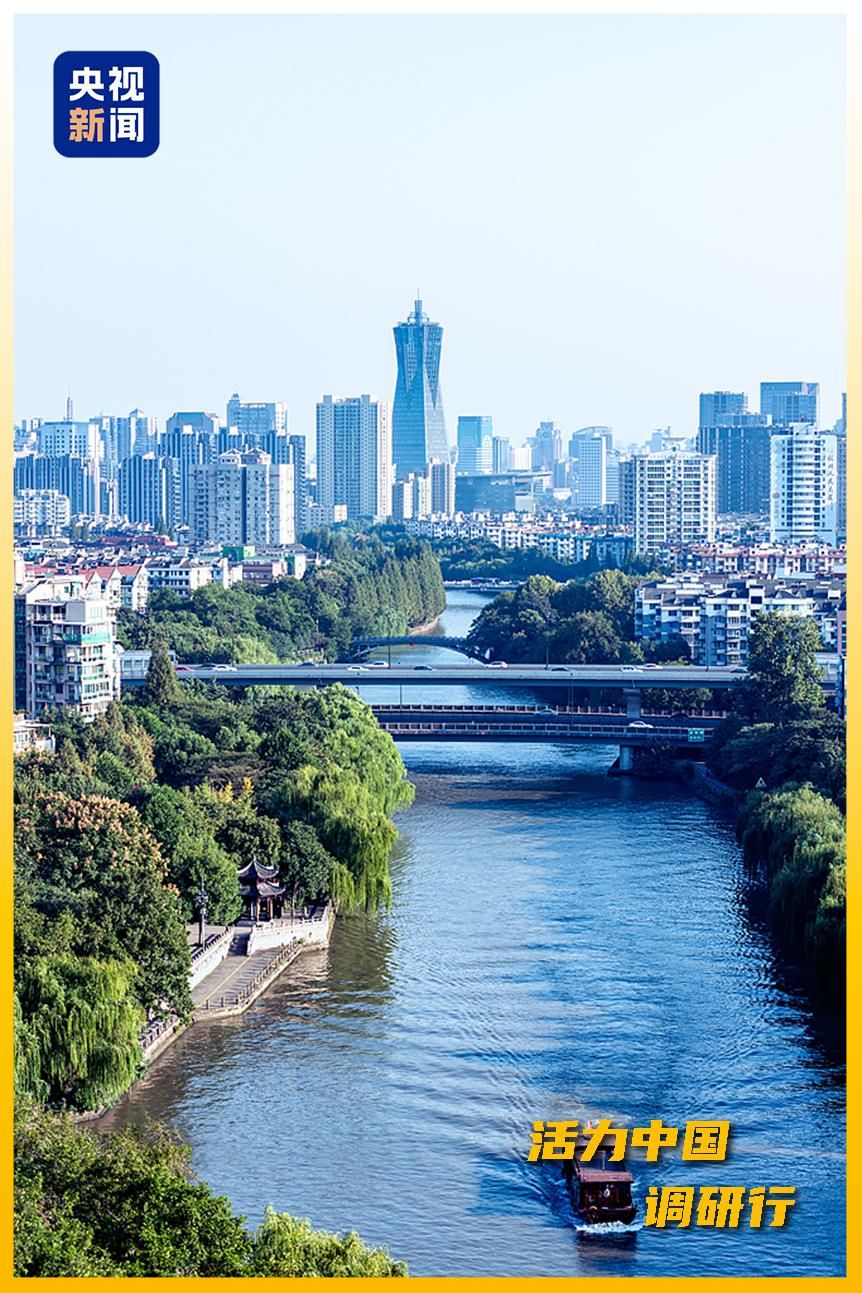

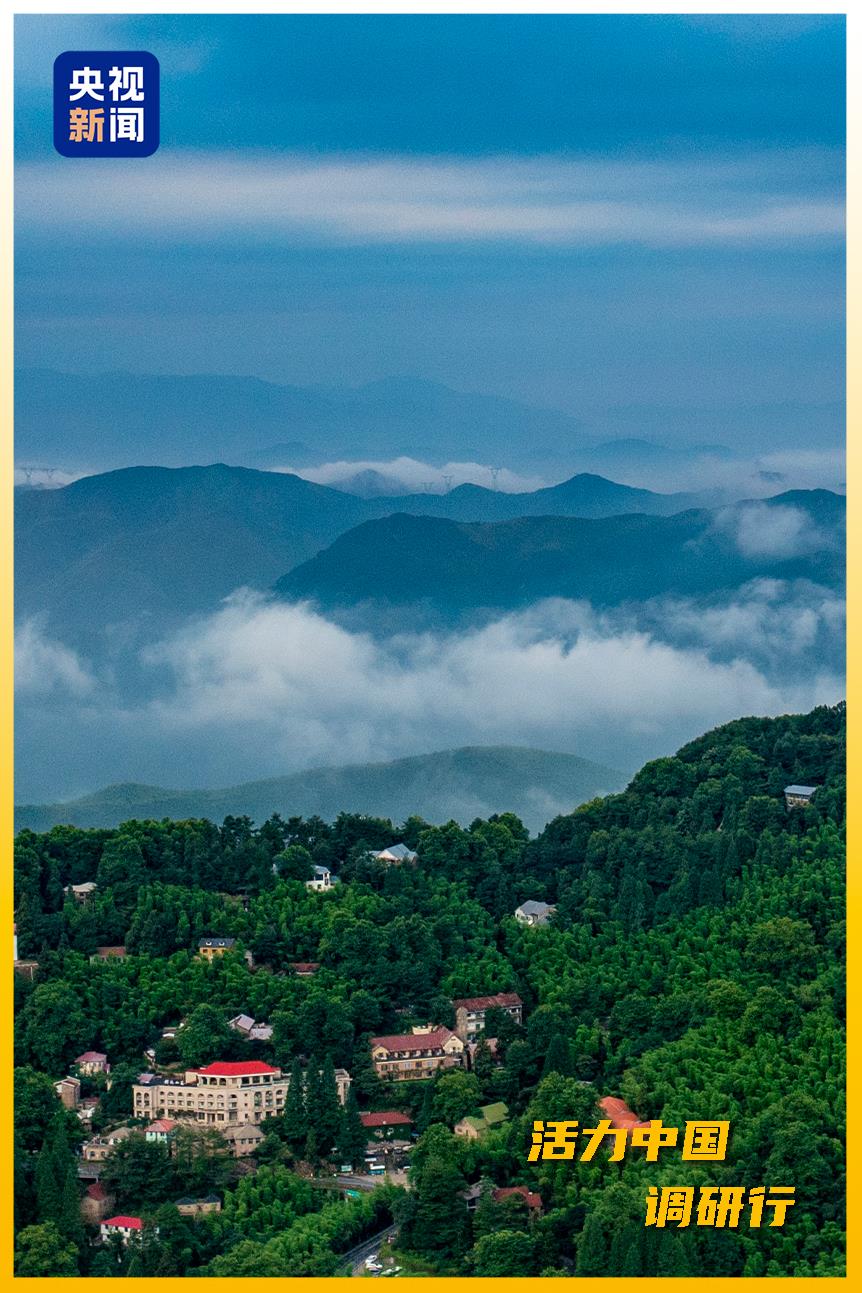

△杭州西湖山水景观

故事从矿山讲起

“两山”的故事,要从一座石矿村庄讲起。

曾经,山被一层层削去,留下的是尘土飞扬的石矿和满村的“水泥厂”。

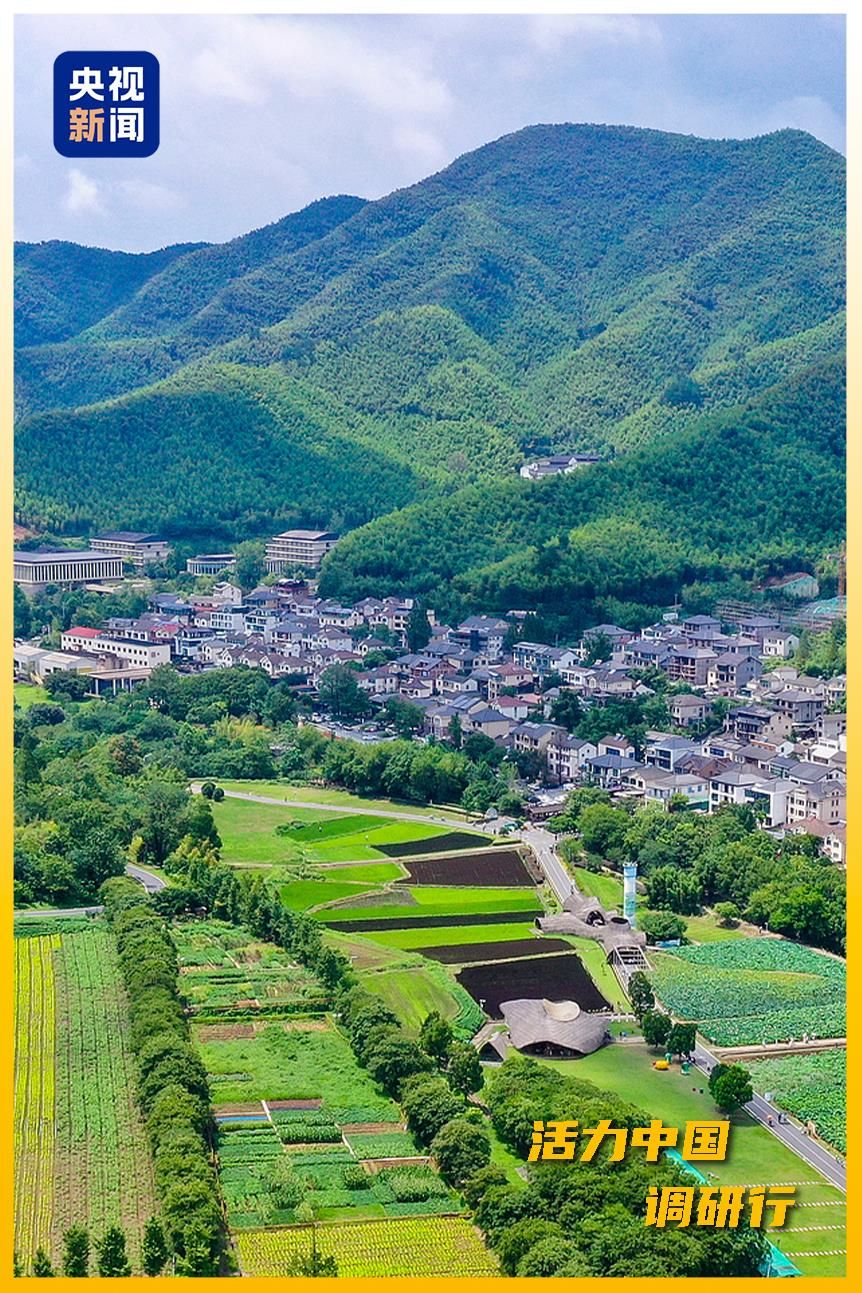

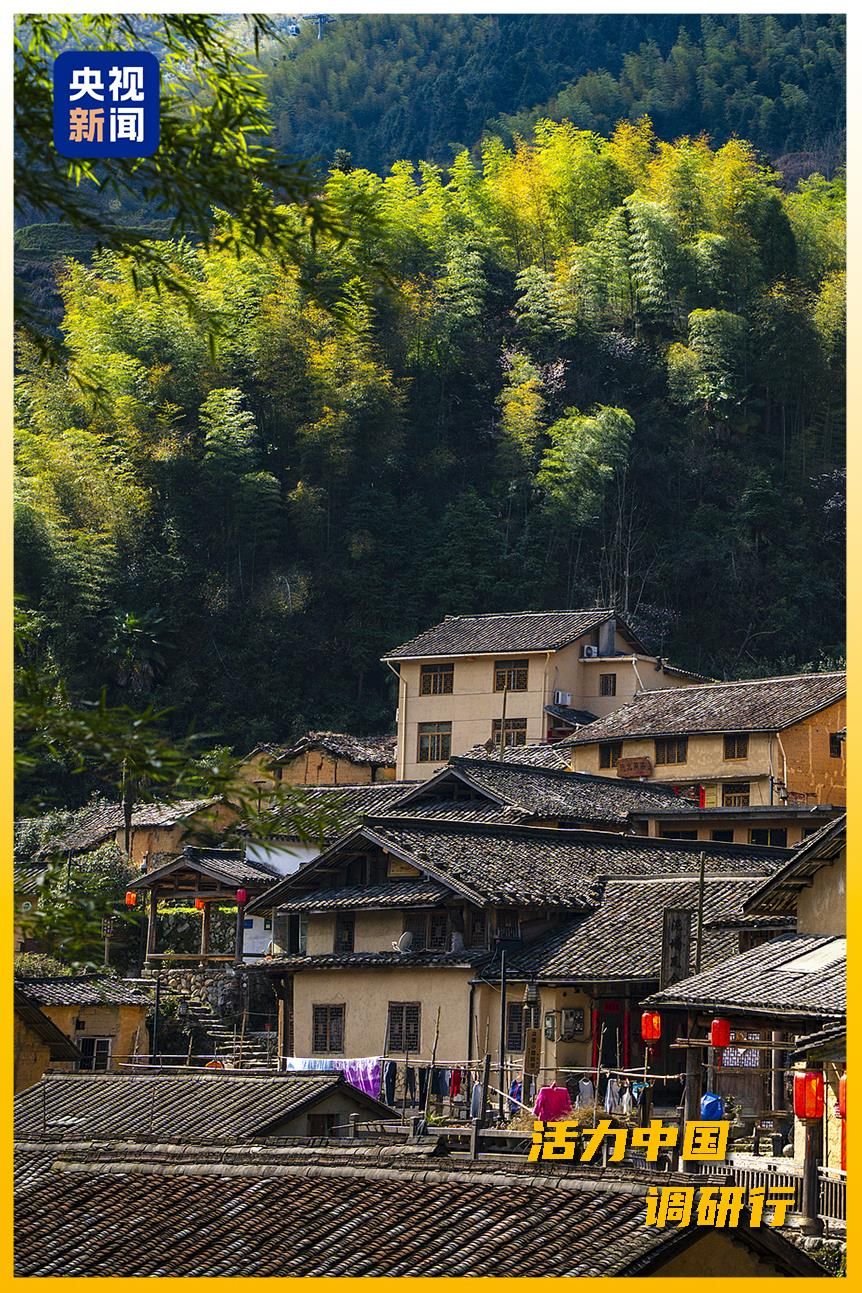

△浙江湖州余村风貌

关停矿厂,复绿山体,安吉余村下定决心,把“绿水青山就是金山银山”的理念刻进每一寸土地。

二十年间,森林覆盖率回升到82%,余村村集体经济收入达到2205万元,村民人均收入达到7.4万元。那块刻着“两山论”的石碑,如今成了无数人打卡留影的精神地标。

△游客在余村“两山论”石碑下拍照留念

“美丽乡村在这里真正是实现了,可以作为一个示范。”

从石山到露营地、从矿坑到咖啡馆,余村的蝶变,也带动了周边乡村的转变。曾经被遗忘的“矿村”,成了年轻人排队打卡的热门地,一座座“绿色样板村”,正在悄然生长。

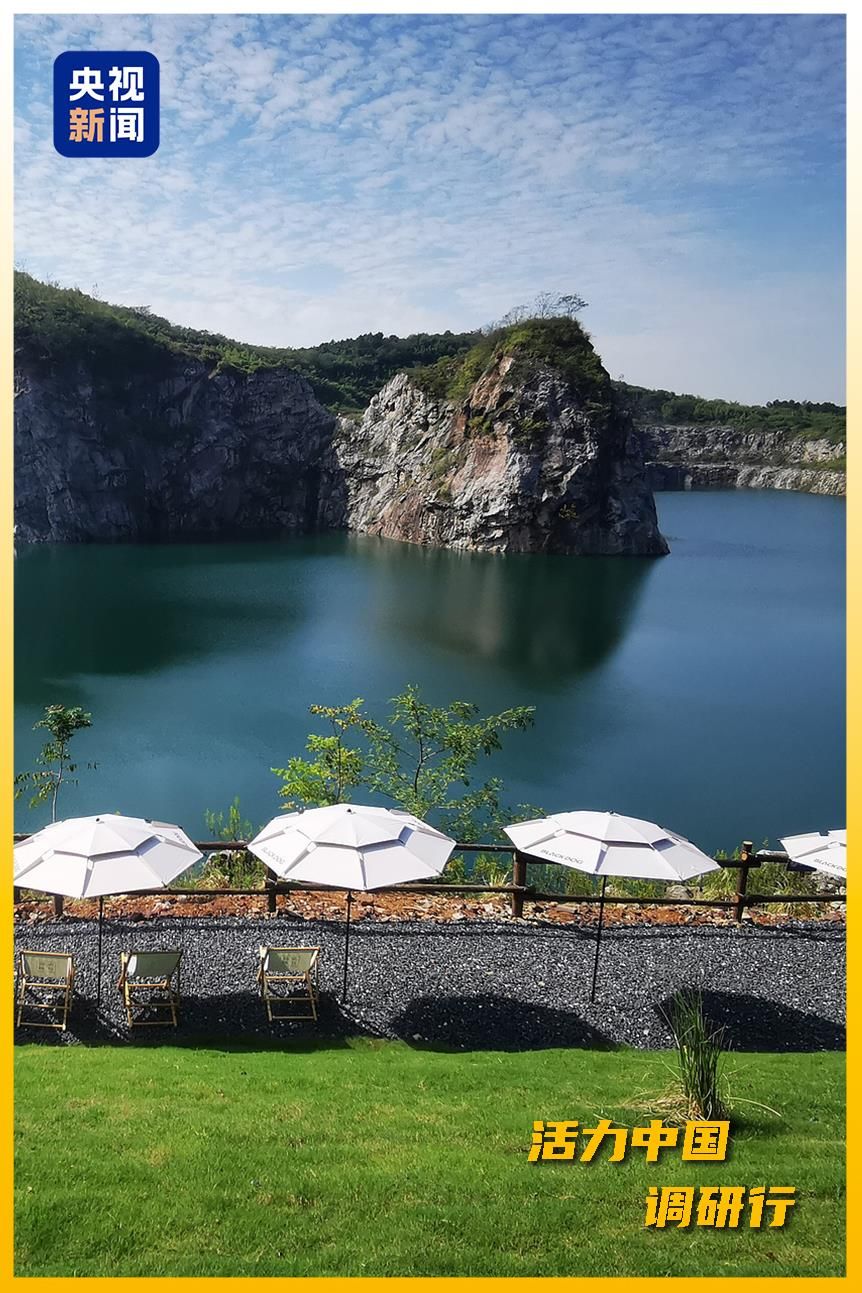

△安吉红庙村废弃矿山变身网红村咖

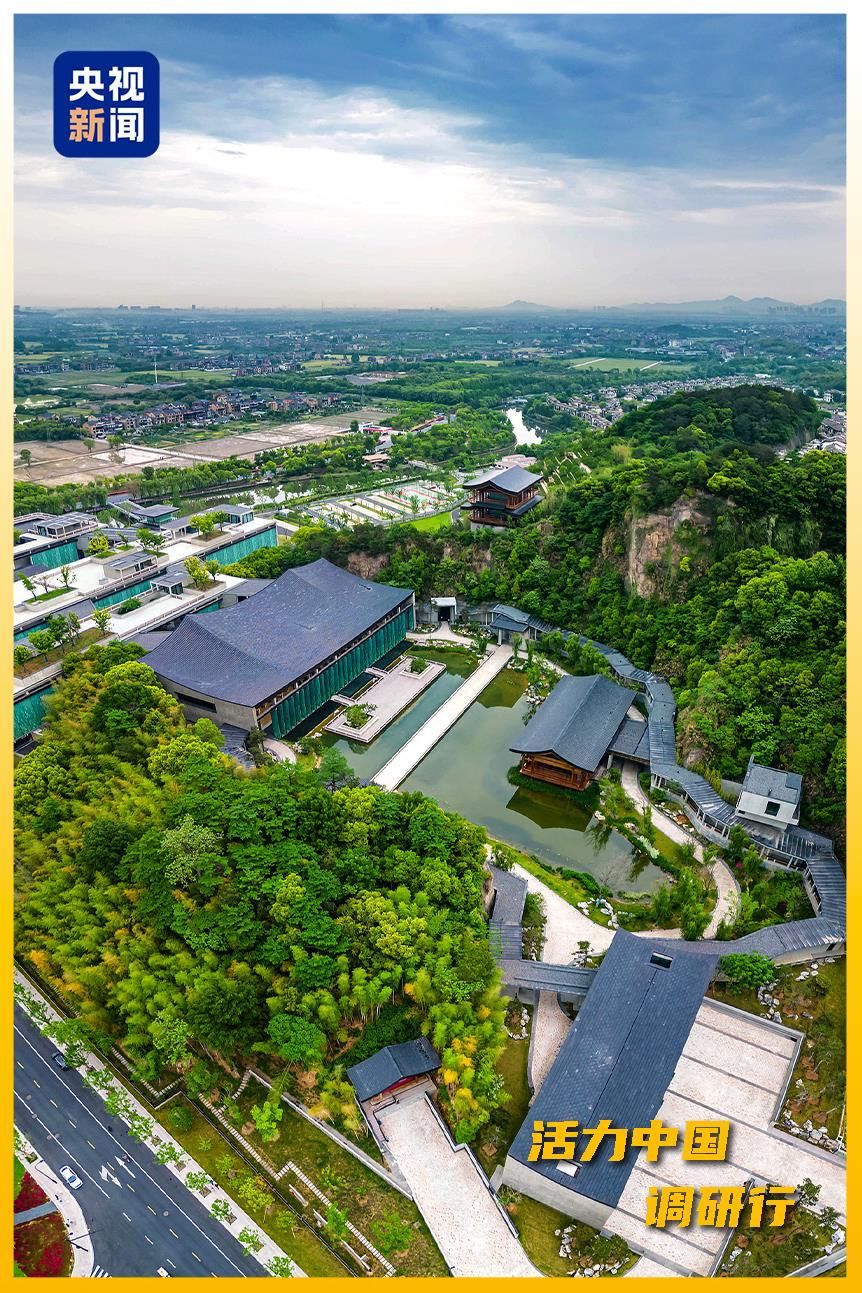

沿着这条路,来到良渚山脚下的国家版本馆杭州分馆。

昔日采石宕口蜕变为“文化绿谷”,矿坑复绿,溪流重生,建筑群如书卷般层层铺展。它不仅收藏中华文明的“版本之根”,更用一座展馆,记录下“绿水青山就是金山银山”的浙江样本。

△杭州国家版本馆文润阁

清流润泽处

如果说山是浙江的骨架,那水,便是浙江的血脉。

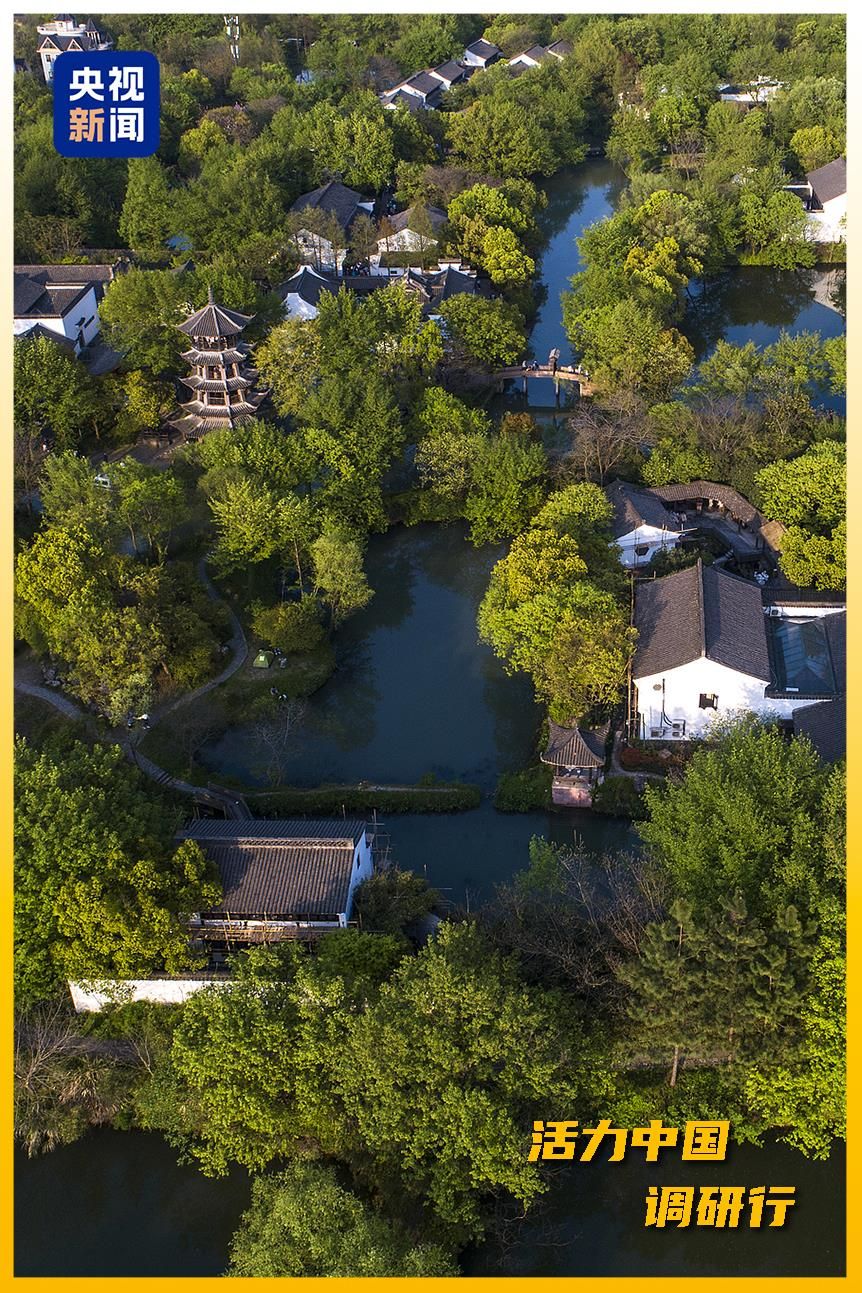

上世纪80年代,随着城市化加速,西溪湿地一度面临湖体萎缩、鱼虾绝迹的困境。

2003年,西溪迎来新生。引水入城、截污纳管、清淤疏浚、生物修复——一场人与自然的对话在这里展开。

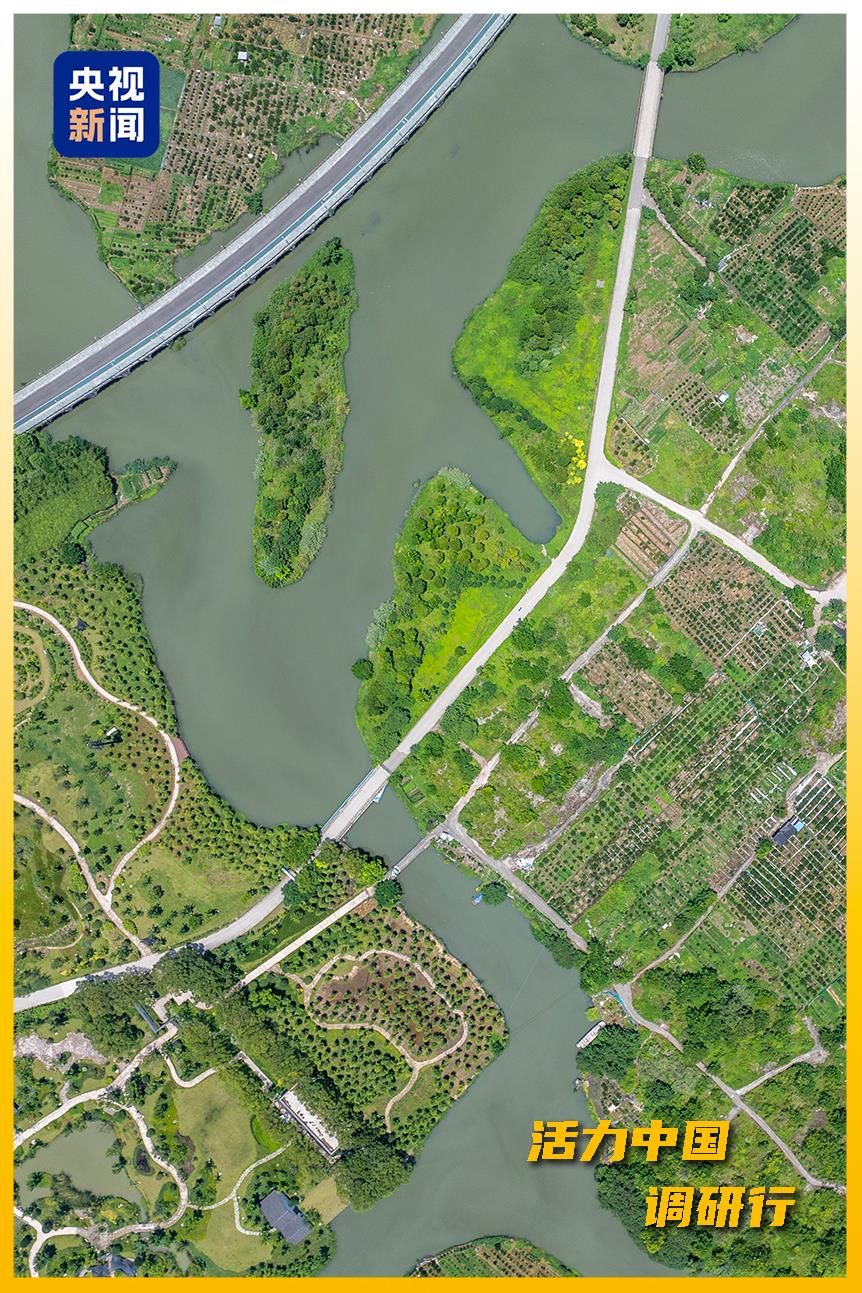

△京杭大运河杭州段

“水是湿地的灵魂,自然生态之美是西溪湿地最内在、最重要的美。”

如今的西溪,水道如巷、河汊成网,971种维管束植物、224种鸟类、918种昆虫在这里繁衍生息,四时皆风景,湿地成绿肺。

△杭州西溪湿地

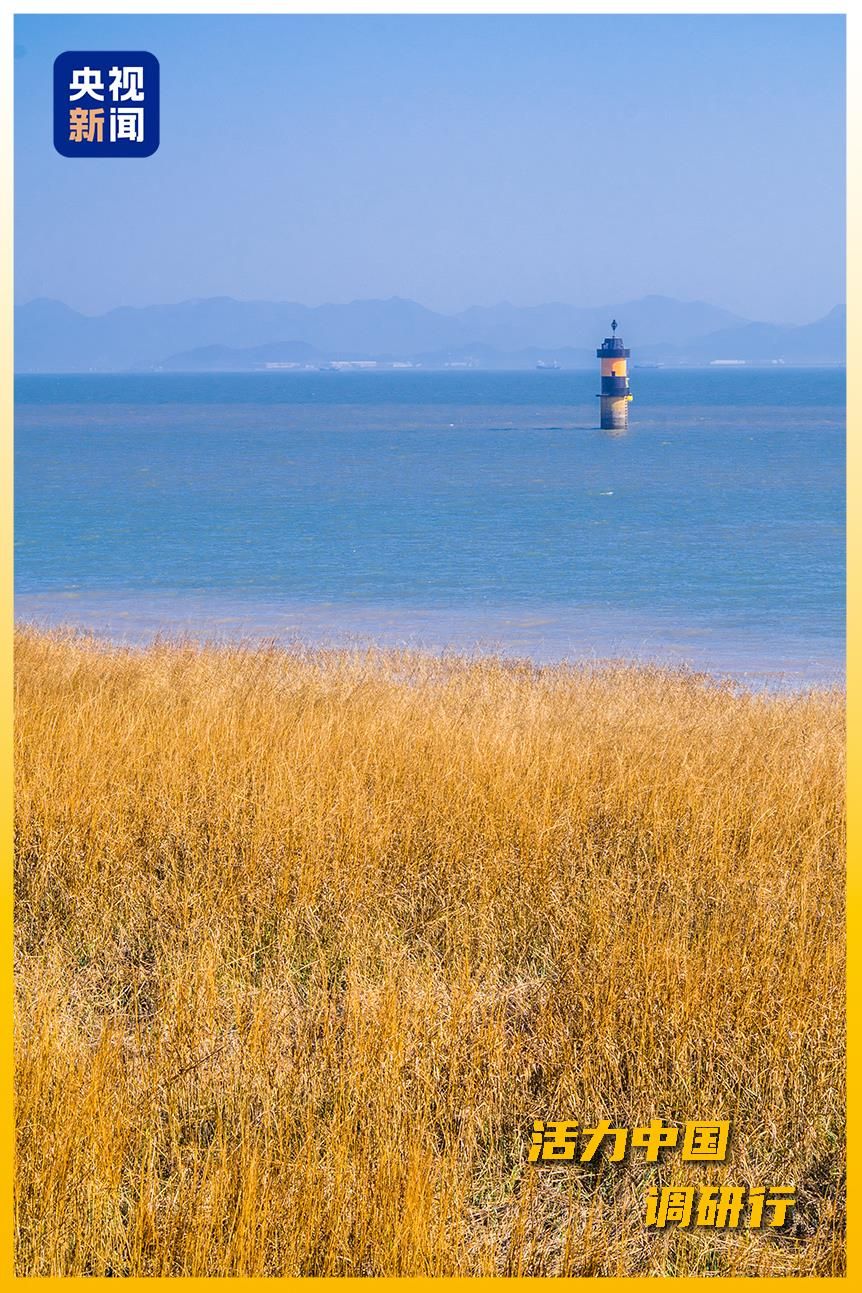

水脉向东,碧海银滩也是金山银山。宁波象山,依海而生,这里拥有浙江最长的海岸线。

近年来,象山修复了受损的海岸线,保护起丰富的海洋生态,尤其是“西沪三宝”——紫菜、海带和苔条。这些海洋植物大量吸收二氧化碳,不仅净化了海水,还能用来卖“碳汇”赚钱。

△象山渔民收割海带

滨海漫步道与古道交织延伸,万亩滩涂成了生机盎然的“海上牧场”,海洋生态与蓝色经济,在这里实现了双赢。

△象山衡山码头

田野向上 万物生长

山连着水,水润着田,田守着家。

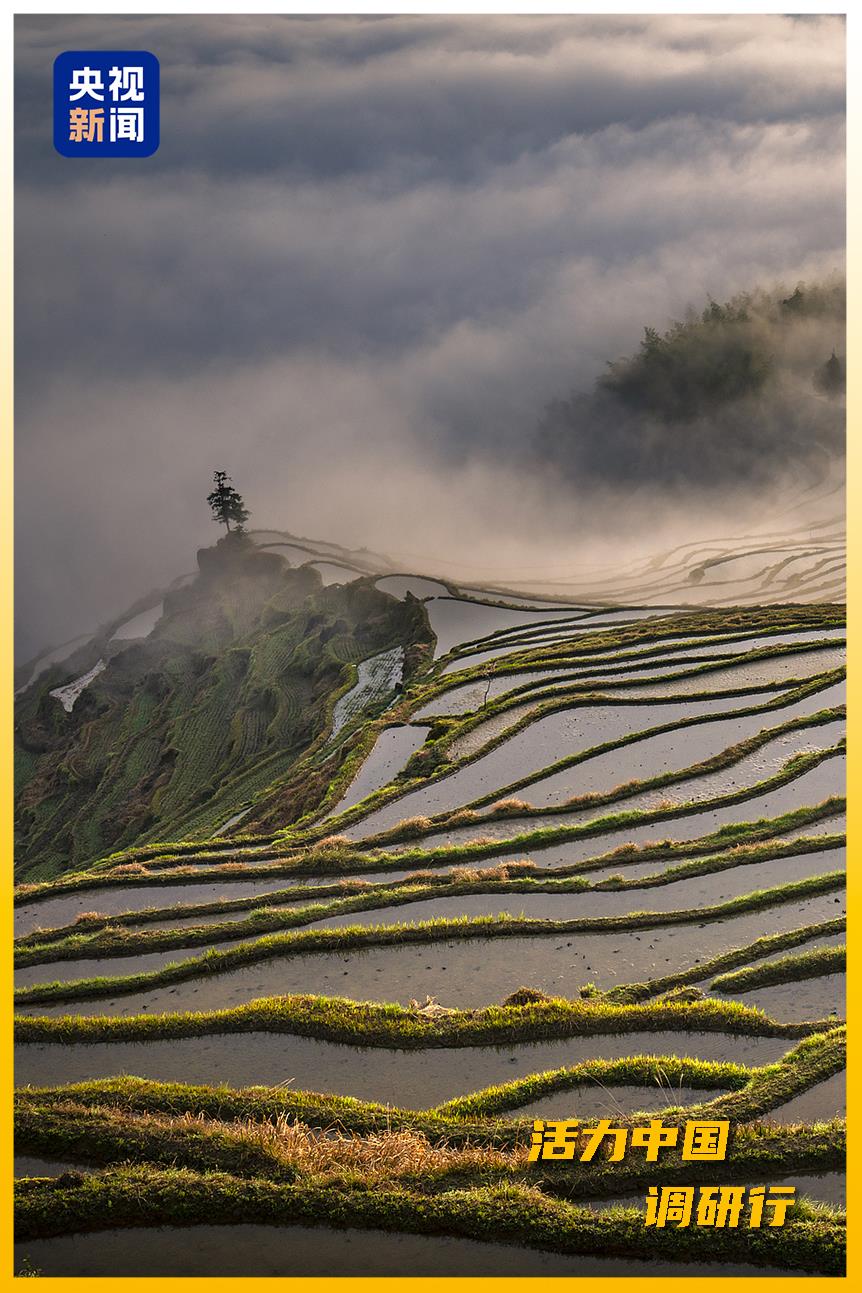

在丽水云和,一幅层层叠叠的梯田画卷在眼前铺展。

△丽水云和梯田日出云海

这里曾是“九山半水半分田”,土地贫瘠,年轻人外出打工,梯田荒废成了一道道“伤疤”。

云和通过山水林田湖草沙一体化保护修复,清理杂草、修复田坎、疏通水系,让梯田重新蓄起山泉、锁住水土。

千年梯田建起国家级湿地公园,2024 年,云和梯田景区接待游客192 万人次,旅游消费达3.57 亿元,分别较上一年增长 86.91%、79.84%。

△云和梯田根坑村

一边是“梯田稻米、纯酿、老茶”的地标产品,一边是“稻田养螺、养鳅、养鱼、养鳖”的共生经济。

一片梯田,撑起一方产业。政府搭台、企业助力、农户受益。曾经的“空心村”,正在热热闹闹地“长回来”。

△游客在田垄间穿行

一林一竹一“炭票”

从田野到山林,绿色产业也在悄悄拔节。

浙江森林覆盖率达61.36%,林业不仅是生态屏障,更成了村民增收的“绿矿”。

△浙江莫干山云海

以杭州淳安为例,山林苍翠,林上修道筑池、建房架网,荒山成了“拎包上山”的标准林场。

林下黄精、覆盆子错落铺展,药农穿梭其间,仿野生种植把“淳六味”从林间送上货架,绿水青山也成了家门口的增收账。

△淳安农民展示灵芝等林下作物

除了林,竹也孕育着新机遇。

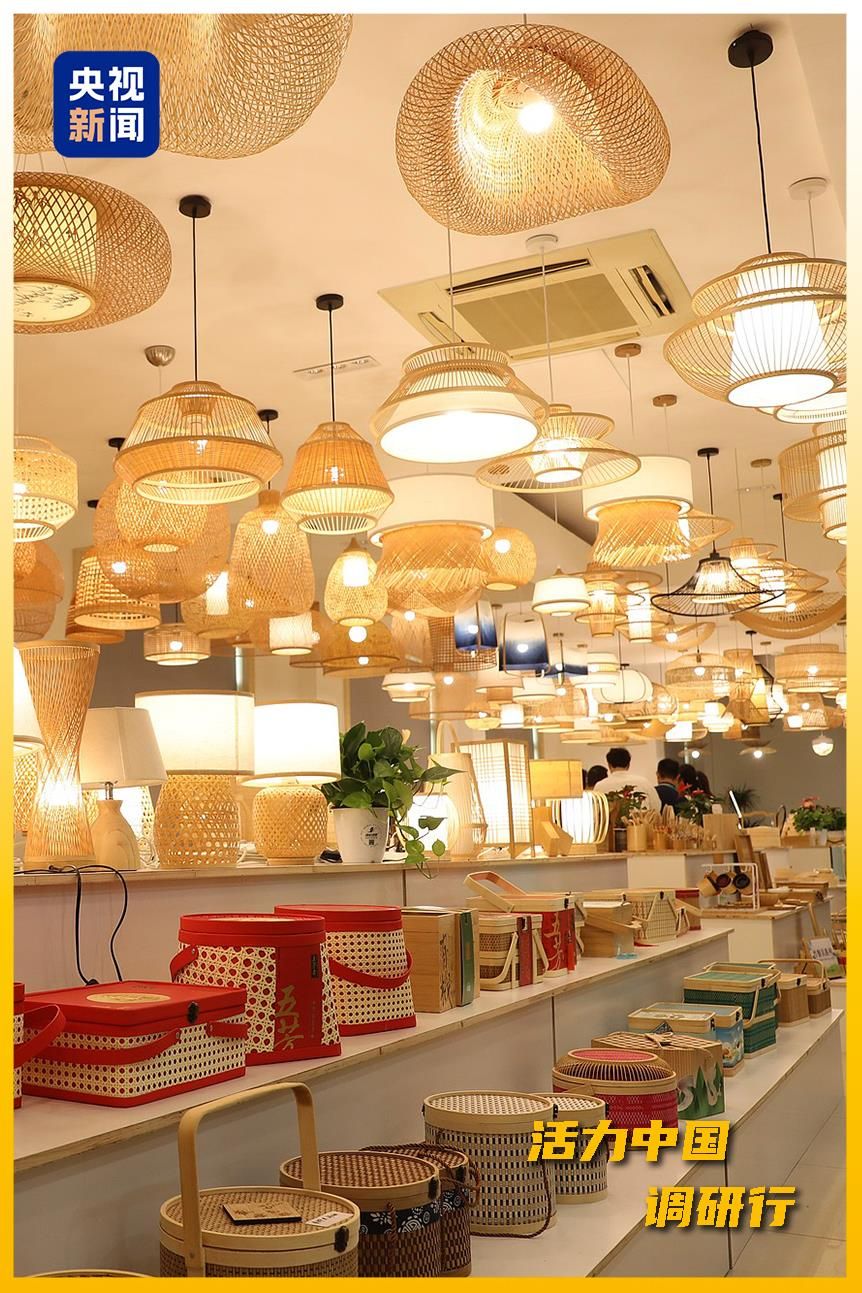

湖州安吉百万亩竹海,一根竹子能变身3000多种“以竹代塑”产品。

△湖州安吉县竹制品展示

通过全国首个县级碳汇交易平台,安吉把84万亩竹林纳入“碳票”管理,竹子每长一截,林农的收益就涨一分。企业买下碳汇来抵消排放,收益则反哺给农户,户均增收超过8000元。

△车辆在安吉竹林间穿行

此处最江南

山水之间,万物共生。

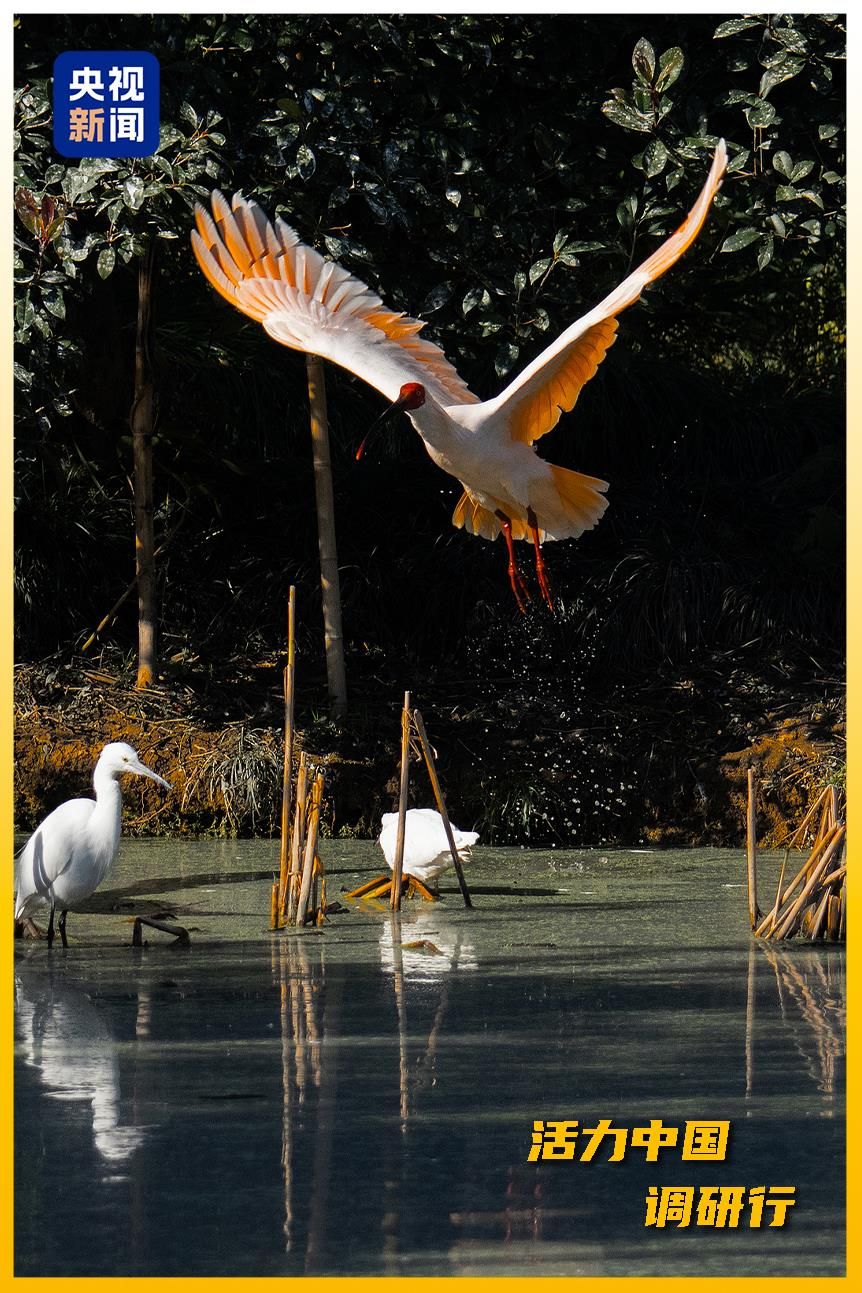

朱鹮对栖息环境要求极高,需干净水源、高大乔木和丰富食物。

湖州德清通过退耕还湖、水体治理、湿地修复,为朱鹮营造了理想栖息地。

△德清下渚湖朱鹮凌空飞翔

在持续优化生态的同时,德清不断攻关人工繁育技术,朱鹮种群从最初10只增长至960只,成为全国最大人工繁育基地。

生态红利也转化为绿色产业,稻田养鱼、湿地养虾,生态绿币与绿色贷款让村民在“护鸟”中得实惠。

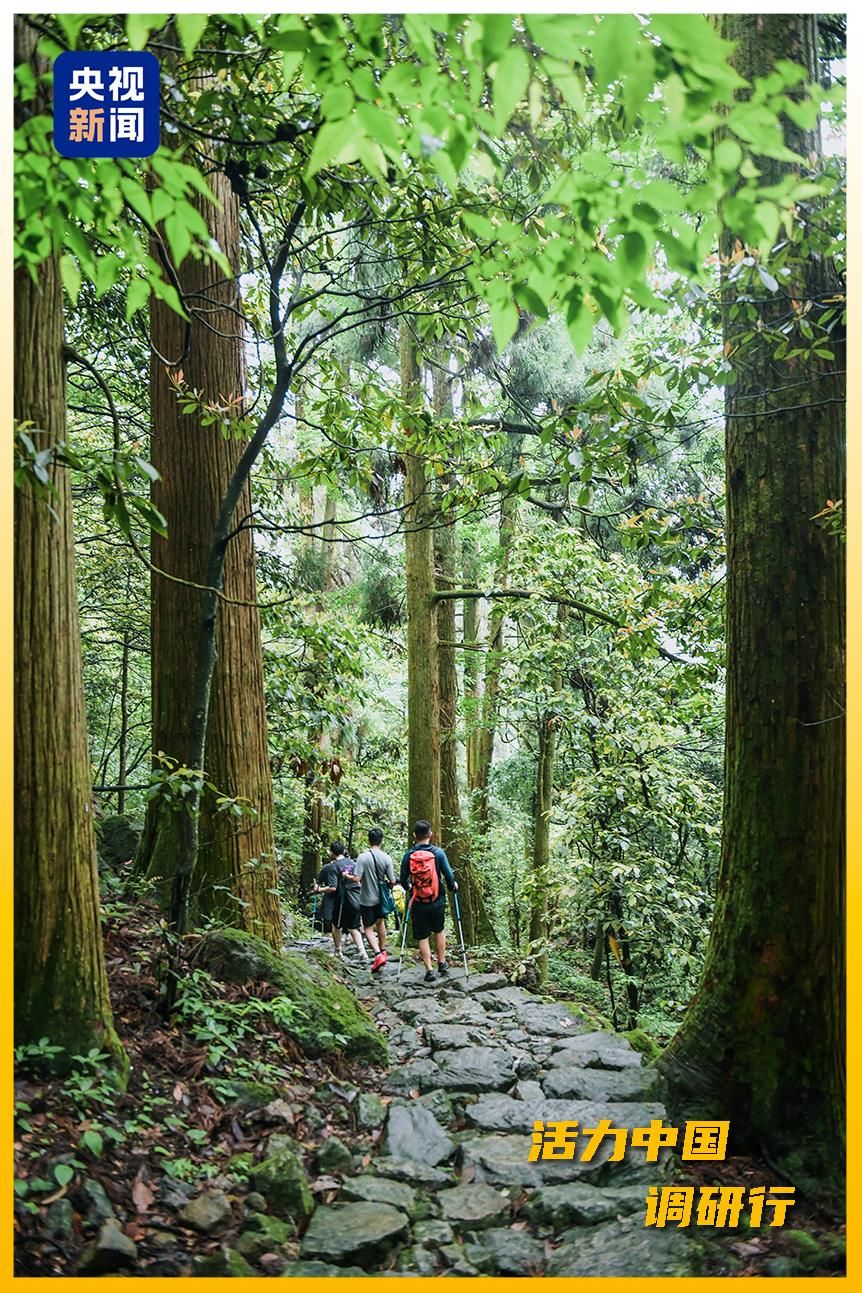

再往南,临安天目山被称作“大树王国”,一片原始森林成为物种最完整的避风港。游客在千年古道上穿行,脚下是苔藓蕨类,身旁是巨木参天,一步一景间感受生物多样性的勃勃生机。

△游客在天目山林间徒步

在温州三垟湿地,当地关停污染企业、封堵排污口、清淤净水,重塑滩涂与水草交织的湿地生态,昔日“烂泥塘”蝶变为国际湿地城市,水鸟翔集、百姓乐游。

从山林到田野,从滩涂到城市,人与自然在共生共荣中重塑彼此、休戚与共。

△温州三垟湿地

从“浙”里看中国

青山绿水的故事正从之江大地

走向更辽阔的山川湖海

塞罕坝松林扎根荒原

库布其草方格遍布沙海

三江源水清如镜

北海红树林密布重生

……

绿水青山不仅是能算清的生态账

更是看得见的幸福感

在与自然的双向奔赴中

中国正在写下

属于这个时代的“人地和鸣”

编辑:呼乐乐