“‘晋高句骊归义侯’金印预计今年秋天就将入馆,与公众见面!”6月24日,在吉林省集安市博物馆,集安市高句丽历史文化研究中心副主任尚彦臣兴奋地介绍。

尚彦臣告诉记者,金印见证了西晋时期高句丽处于中原王朝有效管辖之下的历史阶段,由爱心人士在中国嘉德香港2025年春季拍卖会上拍下,并无偿捐赠给了集安市博物馆。

高句丽是汉唐之际活跃于浑江流域和鸭绿江中游地区的古代族群。汉元帝建昭二年(公元前37年),扶余王子朱蒙在今辽宁省桓仁县建立了高句丽政权。汉平帝元始三年(公元3年),高句丽迁都今吉林省集安市,并以集安为都长达425年之久。

国内城、丸都山城、长寿王陵、好太王碑……一处处珍贵的文物古迹,成为研究高句丽文化的重要载体。

吉林省集安市的高句丽国内城西南角角楼遗迹。新华社记者 孙鹏程 摄

“高句丽人在建设国内城用于生活的基础上,又在不远处建设了丸都山城作为军事卫城。”集安市高句丽文物景区管理有限公司游客中心主任刘俊龙介绍,这构成了高句丽特殊的附合式都城。

沿着国内城保存较为完整的西城墙走去,当年的城墙依然坚固牢靠,都城四角还有角楼作为防御设施,风范犹存。

来到丸都山城,西、北、东三面环山为屏,山峦起伏险峻,层层叠叠的树冠渲染着山峰,绿意浓烈。沿着游客步道前进,山中小鸟啁啾,由众多石块叠砌而成的瞭望台,满是岁月侵蚀的痕迹。

这是丸都山城的一处瞭望台。新华社记者 孙鹏程 摄

站在周长近7000米的山城上向下眺望,山城外一座座金字塔形状的墓葬散布在山脚下,431座墓葬排列错落有致,在形制、规模上各不相同。

这些墓葬既有传统的积石墓,也有封土墓,展现出高句丽民族不同时期、不同身份地位的埋葬习俗,成为一座“露天博物馆”。

在高句丽古墓博物馆,众多墓葬有序排列。新华社记者 孙鹏程 摄

高句丽人“视死如生”,注重厚葬,在众多王陵中,被誉为“东方金字塔”的长寿王陵现存最为完好。这座高达13.1米、砌石22层的王陵,据考证是高句丽第二十代王长寿王为自己修建的陵墓。

在大约1600年前,缺乏现代运输和起重工具的环境下,这1100多块厚重的花岗岩石条、墓顶50余吨的巨石封盖,无不彰显着高句丽工匠的智慧和勇气。

这是高句丽第二十代王长寿王的王陵,也被称作“将军坟”。新华社记者 孙鹏程 摄

“我以前去过埃及金字塔,也曾到秘鲁看金字塔,今天看到长寿王陵,同样很震撼,对高句丽历史文化也有了更多认识。”从上海来到集安游玩的陈新汉告诉记者。

2004年,“高句丽王城、王陵及贵族墓葬”被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。2020年,高句丽文物古迹旅游景区成为国家5A级景区。近年来,集安深化文旅融合发展,以高句丽为切入点,向游客传播好中华民族多元一体的文化故事。

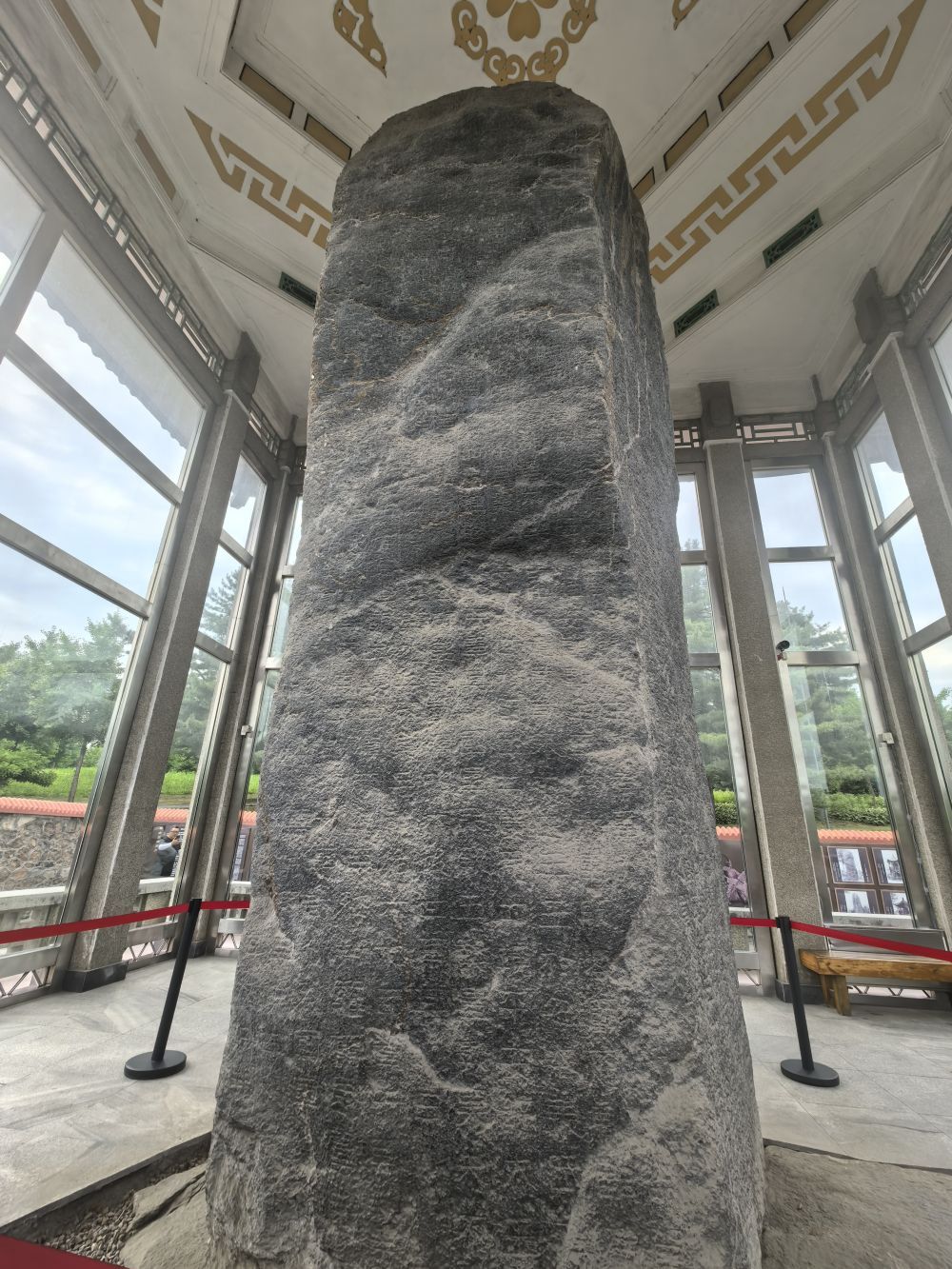

在中国现存最大石碑之一的“好太王碑”旁,拓印制作体验项目吸引着不少游客的兴趣。“孩子们在研学中,通过体验制作好太王碑碑文局部拓片、高句丽建筑瓦当图案拓片,了解世界文化遗产和相关历史。”工作人员韩笑说。

立于公元414年的“好太王碑”,距今1600余年,是中国现存最大的石碑之一。新华社记者 孙鹏程 摄

斜阳西下,集安市鸭绿江畔,大吉他音乐主题广场上,“梦萦高句丽”大型情景演出也开始上演。市民和游客纷纷围拢在舞台周围,举起相机,惬意地欣赏着高句丽文化和集安地域文化表演,让生活在这座小城慢下来。

6月25日,人们在鸭绿江畔的大吉他音乐主题广场观看“梦萦高句丽”演出。新华社记者 孙鹏程 摄

“多年来,我们一直致力于讲好高句丽相关的文化故事。”集安市评剧团有限责任公司董事长王力民说,公司目前正在筹备策划新的演出节目“玄菟长歌”,为游客带来更好的文旅体验。

从集安市博物馆收藏的造型可爱、吐着舌头“卖萌”的高句丽兽面纹瓦当,到长川一号墓中“歌舞百戏狩猎图”记录的老百姓抖空竹、歌舞、驯养动物的画面,从前高句丽人民生动热闹的生活场景浮现眼前。

如今,集安早市人头攒动,鸭绿江上游船往来,当年的国内城里也建设起市民休闲健身的公园……时光流转、岁月变迁,这片土地多姿多彩,热闹依旧。

策划:李欢

记者:孙鹏程

视频:张文嵘、孙鹏程

海报:李欢

新华社国内部、新华社吉林分社联合制作

编辑:王瑜