延安革命纪念馆始建于1950年1月,是新中国成立后最早建立的革命纪念馆之一,也是国家一级博物馆。清明节期间,众多当地民众及外地游客汇聚于此,重温红色记忆。

延安革命纪念馆坐落于宝塔山下,是全国爱国主义、革命传统和延安精神的核心教育基地。馆内陈列大量珍贵文物、文献与照片,生动再现老一辈革命家在延安住窑洞、吃小米、驱日寇的光辉业绩。

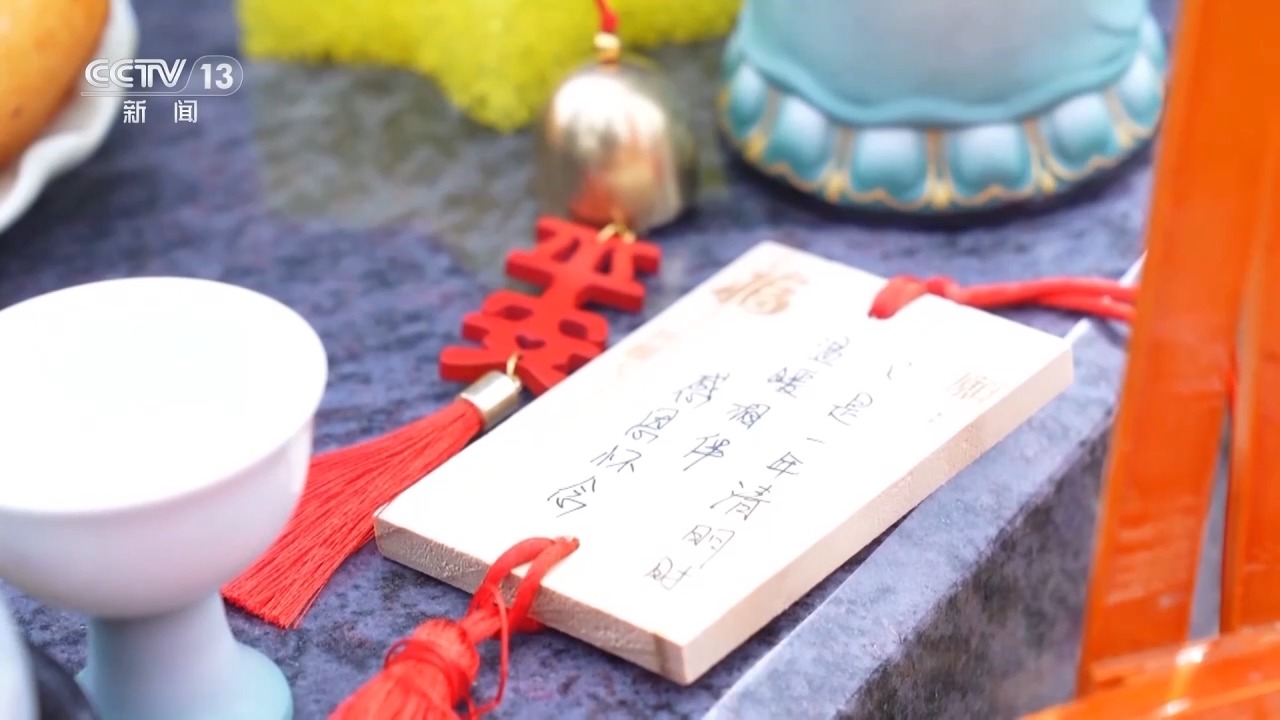

4日清晨,纪念馆便迎来众多当地民众及外地游客。序厅内,人们纷纷献上鲜花,缅怀先烈、寄托哀思。今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,纪念馆特别设置留言板。一位81岁的桂林老人表示,作为老红军后代,她特意和家人在清明节回到延安,在父辈战斗过的地方留下感言:“父辈们的峥嵘岁月,光照后人。”一位来自秦皇岛的五年级小学生则写下:“缅怀先烈、英雄不朽。”

曾经的苦难不能忘,曾经的牺牲不敢忘。纪念馆常设展陈第二部分着重展现延安作为中国人民抗日战争政治指导中心的历史。从“小米加步枪”到用石头制作的各种地雷,一件件展品无不彰显中国人民不畏强暴、血战到底的英雄气概。据悉,纪念馆今年将推出抗战主题特展,纪念这场伟大胜利。

另外,延安行知学校师生昨日集体向先烈敬献花篮。为赓续红色血脉,纪念馆还有许多“小小讲解员”,年龄最小者仅9岁,他们利用在课余时间参与讲解。正如留言板上所写——“勿忘历史,勿忘英雄”,延安的红色故事与精神,将持续激励后人砥砺前行。

延安:抗战中的“光明之城”

从1935年到1948年,以延安为中心的陕甘宁边区是中共中央所在地,是中国人民抗日战争的政治指导中心和中国人民解放斗争的总后方。清明时节,让我们跟随记者,踏上这片黄土高原的红色热土,一起探寻历史深处的信仰力量。

在延安革命纪念馆,不同版本的《论持久战》吸引许多参观者驻足停留。全面抗战爆发后,面对当时流行的“速胜论”“亡国论”等错误思潮,毛泽东在延安发表《论持久战》,系统阐述了抗日战争的持久性问题,拨云见日,驱散迷雾,成为中国共产党领导抗日战争的纲领性文献。

延安革命纪念馆馆长 刘妮:《论持久战》进行了深入浅出的阐释。抗日战场上,我们有很多以少胜多的战绩,都是反映了人民是胜利根本。

在艰苦卓绝的抗日战争中,中共中央和中央军委所在地——延安,是当时中国最革命、最进步的地方。“只要还有一口气,爬也要爬到延安城”是当时很多爱国青年的共同选择。

在延安革命纪念馆内,可以看到许多珍贵的文物和照片,记录着抗战时期,爱国青年抵达延安后的生活。1937年11月上海沦陷后,一批爱国青年以救亡团体的名义,历时13个月,徒步一万多里抵达延安。即便沿途险象环生,也阻挡不了他们前进的脚步。

为什么延安会有如此大的吸引力?爱国华侨陈嘉庚喊出,“中国的希望在延安”。美军观察组称赞道,“这里有清新的风气,欣欣向荣的氛围,没有乞丐,没有人穿高跟鞋,所有的人都是平等的。”

当时的延安,是红军和抗日游击力量改编的八路军、新四军的总指挥部。在这里,有南泥湾大生产自力更生、艰苦奋斗创造的伟大奇迹;从这里,呼唤民族觉醒、讴歌全民抗战的《黄河大合唱》传遍神州大地……军事、经济、文化多线并进,中国共产党人高举抗日民族统一战线的旗帜,支撑起中华民族救亡图存的希望。

延安鲁艺文化中心宣教部负责人 王延璐:1938年,鲁迅艺术学院等文化机构在延安成立,云集和培养了冼星海、贺敬之等一大批文艺工作者。他们创作了一大批人民群众喜闻乐见的精品力作,激发了全国人民的抗战热情。

没有官僚作风,没有不良风气,有理想,有信仰,有民族的希望,正是延安让人舍生忘死也要奔赴的原因。

清明节前夕,在延安职业技术学院附属中学,学生们通过一堂跨越时空的思政课,“走进”抗战时期南泥湾大生产的现场。

延安职业技术学院附属中学教学处主任 樊世莉:我们将学科知识与延安红色资源相融合,让孩子们在体验中去感受延安精神,传承延安精神,培育家国情怀。延安精神不是凝固的文物,而是常学常新的活教材。

又是一年春光好。如今的延安,19座革命类纪念馆永续传承红色精神。革命遗址与苹果产业园、智慧物流基地共生共荣,形成“旧址保护-生态农业-数字经济”的立体发展模式。抗战中的这座“光明之城”,在薪火相传的奋进里,赓续写下新的故事。

编辑:呼乐乐