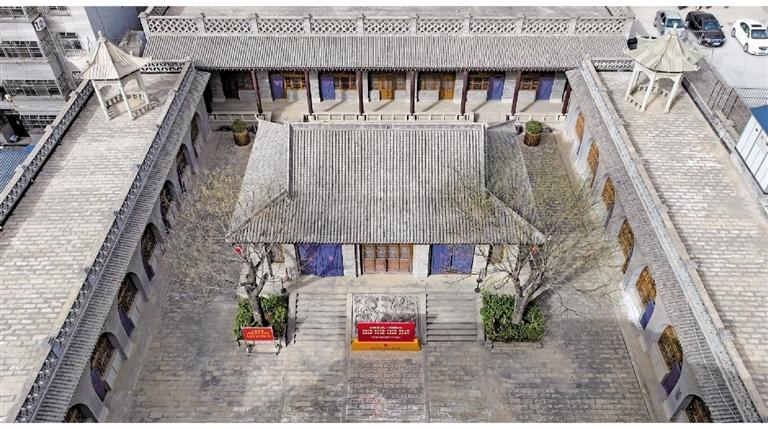

中共绥德地委旧址(3月27日摄)。 绥德县融媒体中心记者 王杰摄

我的心里话

中共绥德地委旧址负责人 王晖

2021年9月14日,习近平总书记来到中共绥德地委旧址考察,为我们指明了前进方向。我们始终牢记总书记的殷切嘱托,不断挖掘革命历史,丰富展陈讲解内容,把红色教育落实到日常,把宣教工作做实、做细、做得接地气。传播红色火种是我们的使命。我们将不忘初心、牢记使命,努力把中共绥德地委旧址建设成研究、保护、传承红色文化的重要阵地。

本报记者 琚鹏飞 张乐佳 梁少飞

榆林传媒中心记者 延丹

绥德县融媒体中心记者 刘涛

3月27日,绥德县疏属山下,中共绥德地委旧址迎来了新一批参观者。

“大家好,欢迎来到中共绥德地委旧址。我们面前的是毛泽东同志的题词——‘站在最大多数劳动人民的一面’……”讲解员闫慧声音铿锵有力。

展厅内,一幅幅历史照片,一份份珍贵文件,无不彰显中共绥德地委为人民群众谋幸福的初心和担当。

2021年9月14日上午,习近平总书记来到中共绥德地委旧址,仔细察看旧址布局和部分复原场景,参观有关专题展陈。他指出,回顾这段厚重的革命历史,老一辈革命家坚持“党的利益在第一位”,坚持“站在最大多数劳动人民的一面”,坚持“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”,有着重大教育意义。

殷殷嘱托,牢记心间。

中共绥德地委旧址干部职工牢记嘱托,沿着习近平总书记指引的方向,继承发扬革命传统和优良作风,走好新时代党的群众路线,深入挖掘区域红色资源,让红色党课“常讲常新”。

深耕党史研究 挖掘红色资源

“绥德,是片红色热土,李子洲等一大批革命先辈在此举义旗、播火种……”

电脑屏幕前,王晖全神贯注地敲击着键盘,编著《三五九旅在绥德》一书。自去年提笔,他已洋洋洒洒写了4万余字,这仅仅是他党史研究工作的一小部分。

王晖是中共绥德地委旧址负责人。走进他在中共绥德地委旧址的办公室,可以看到一摞摞党史研究书籍和资料摆满了办公桌。

轻点鼠标,瞬间跳出数百个文件夹,“三五九旅烈士名录”“绥德分区妇女工作”“郝家桥小故事”……每个文件夹都承载着一段革命历史,数百万字的文字资料是王晖和同事多年来研究党史的结晶。

“总书记的殷切嘱托为我们指明了前进方向。在日常工作中,我们不断挖掘革命历史,把红色教育落到实处。”王晖说,眼下,他和同事主要聚焦抗大在绥德的发展历程、保卫黄河河防作战、绥德分区文教事业等内容展开党史研究,力图还原那段峥嵘岁月。

党史研究要行而不辍、砥砺深耕。多年来,王晖和同事苦心搜集资料。去年,他们远赴成都、深圳等地,采访革命先辈的后人,从回忆录、旧报纸的只言片语中捕捉线索,反复考证,还原历史细节。

“有时候翻阅几十本书、走访很多人,才能整理出一小段有用的资料,但我们依然非常兴奋,觉得努力都是值得的。”王晖说。

说话间,刚刚结束讲解任务的讲解员郭彩平脚步匆匆地回到办公室,把参观者提问的内容记下来。“在党史研究学习方面,我还要不断加强,有时候参观者也是我们的老师。”郭彩平笑着说。

她的桌上,摆着一本《中国共产党绥德历史(1924—1949)》,书页已经被翻得有些卷边。

郭彩平介绍,单位每周召开例会,组织讲解员学习相关内容,加强知识储备。她把搜集整理的党史小故事融入讲解词,力求在讲解中更好地营造氛围、传递情感。

“讲解不是简单的照本宣科,讲解员要用说、唱等方式与观众互动,因此要不断加强党史研究学习。”王晖说。

当前,绥德的红色点位党史研究已形成多级联动、百花齐放的生动局面,党史研究呈现出更为广阔的发展空间。

绥德县史志研究室主任刘冰介绍,去年,他们精心编纂的《中国共产党绥德历史(1924—1949)》出版。此外,绥德县史志研究室配合榆林市级党史研究部门撰写关于李子洲的传记,与文旅部门合作打造党史方志驿站,与各红色点位合作开展研究和宣传,让党史知识走进大众生活……目前,他们正在编写涵盖绥德县90多个红色点位的书籍,开展梳理2000多期《解放日报》中的绥德记忆等工作。

“对于史志研究工作,我们是接棒者,使命光荣、责任重大。”刘冰感慨。二十世纪七八十年代,绥德县老一辈史志工作者在异常艰苦的条件下,毅然踏上到全国各地的采访之路,最终留下1300余份珍贵口述资料,为后来者的研究奠定了坚实基础。

如今,年轻力量正在壮大党史研究者队伍。

“我还记得第一次走进县档案馆时,成堆的资料、模糊的字迹让人一时不知所措。但随着时间的推移,我渐渐被这份工作深深吸引。”刘冰说,“新时代赋予了我们新的使命。我们要深入挖掘陕北革命历史,创新转化党史研究成果,用生动鲜活的方式讲述革命故事,让红色基因代代相传。”

创新宣教方式 讲好红色故事

在中共绥德地委旧址展厅,墙上的标语十分醒目,吸引不少参观者驻足默念。“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”“站在最大多数劳动人民的一面”……这些话语穿越历史长河,依旧振聋发聩。

如今,革命年代的故事,正被一群坚守者以新的方式娓娓道来。

“自此,掀起了‘村村学习郝家桥、人人学习刘玉厚’的大生产热潮……”3月27日,“小小讲解员志愿者”苏月皎站在“自己动手,丰衣足食”的标语下,向参观者讲述郝家桥村的大生产故事。

苏月皎是绥德实验中学七年级4班的学生,成为“小小讲解员志愿者”已经快两年了。从念讲解词略显生涩,到现在独立讲解,她的动力是“想了解家乡的历史,把家乡的故事讲好”。

“刚开始,我对中共绥德地委的历史一知半解,但是随着了解的增多,我被一个个红色故事打动。”苏月皎说。

正如留言墙上一名学生所写:“这里的窑洞会讲红色故事,故事里有我们的根。”

近年来,中共绥德地委旧址积极探索,与全县各中小学校合作共建革命教育基地,建设新时代青少年思政教育实践课堂,充分发挥革命教育、文化研究、历史传承三大功能,全力打造红色文化的重要承载地和传播地。

“我们多次举办‘小小讲解员志愿者’培训活动、‘红色故事我来讲’主题活动,通过现场授课等方式,帮助孩子们提升讲解能力。”闫慧说。

作为一名讲解员,闫慧在创新宣教方式上有自己的心得,她的讲解常让参观者眼眶湿润。

“参观者对军民互助的故事反响热烈,下次可以增加细节。”“孩子们喜欢‘红色寻宝’互动游戏,要调动孩子们的积极性。”笔记本上,记录着闫慧的思考。为更好满足不同群体的需求,闫慧在讲解时会“因材施教”——面向党员干部侧重剖析绥德革命历史的精神内核,面向学生侧重故事化叙事,面向外地游客则会融入陕北文化背景。

“讲解不是复述,而是对话。我常在讲解中和参观者互动,设置问题让参观者回答,再揭示历史真相,反馈很好。”闫慧说,她努力把“老故事”变成“身边事”,让“单向输出”变成“沉浸体验”。

在中共绥德地委旧址的几孔窑洞前,悠扬的歌声传来,吸引了许多参观者驻足聆听。

“军民满座聚一堂,社情民意你先访,调查研究知真章,下定决心米满缸……”这是王晖创作的一首陕北民歌,由陕北说书艺人演唱。

“陕北说书是我们当地的特色曲艺形式。我们活化宣教方式,将党史研究成果和地方文化、历史故事,以及充满乡土气息的陕北俚语融合在一起,让当地群众听得懂、记得住,更真切地感受先辈们的奋斗历程。”王晖说。

“我把绥德的红色文化、中共绥德地委旧址的革命历史和新时代绥德发生的巨大变化,以群众喜闻乐见的形式讲给大家听。”陕北说书艺人苗永麟说,他的表演方式和唱词内容很受大家欢迎。

此外,中共绥德地委旧址创新开展“小院党课”,以马扎围坐的形式让党员干部共话初心;开展红色文化进学校、进社区、进军营、进企业、进农村活动,让革命故事走进群众;构建“线上+线下”传播矩阵,更好地传播红色文化。

唤醒红色记忆 厚植家国情怀

“一个个老物件,让我感觉既陌生又熟悉。”在中共绥德地委旧址展厅,田业梅在女儿、外孙女的搀扶下参观中共绥德地委带领分区军民开展大生产运动的相关内容,每一件展品她都看得很认真。

田业梅是绥德人,由于子女工作变动,搬离绥德已有十余年之久。这次在女儿、外孙女的陪伴下重回家乡,回顾中共绥德地委厚重的革命历史,她不禁感慨万千。

“我家过去就住在中共绥德地委旧址附近。如今我感到一切既陌生又熟悉,陌生是因为这些物件和场景现在都见不到了,熟悉则是因为又见到了小时候常见的东西,回想起过去的时光。”田业梅说。

田业梅的外孙女李雅媚高中毕业就离开绥德外出求学,毕业后选择留在香港工作。

“小时候,外婆总和我讲革命年代的故事。这次我特意休了年假,就为了带着外婆回家乡转一转。”李雅媚告诉记者。

从小喝着无定河水长大的绥德姑娘,如今走进了香港中环的写字楼。“在外地上学和工作的经历让我更珍视家乡这片红色沃土,也想更加深入地了解家乡的历史。”李雅媚说,“在这里,我了解到中共绥德特委(地委)在不同历史时期对中国革命作出的重要贡献,也感受到了红色文化对自己的影响。”

绥德,这片诞生过陕北第一个党支部的红色沃土,镌刻着过往的红色记忆、厚植人们的家国情怀,让越来越多的人在了解红色历史中汲取精神力量。

编辑:呼乐乐