汉长安城未央宫遗址。

2000多年前,起始于西汉都城长安的丝绸之路跨越陇山山脉,经河西走廊沿绿洲和帕米尔高原通往中亚、西亚,甚至绵延到非洲和欧洲。千百年来,丝绸之路成为中西陆路交通、文化交流的大动脉,它所承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传,在文明交流互鉴史上写下了重要篇章。

2014年,中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”成功列入《世界遗产名录》。其中,陕西省七处遗产点分别是汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔、大佛寺石窟、城固张骞墓。它们是丝绸之路从开通、发展到繁荣、鼎盛时期的文化遗产的重要载体和典型代表,见证了东西方之间的商贸往来、文化交融、科技交流,在全人类文明史上具有重大文化价值。

“大汉中枢”未央宫

汉长安城是西汉王朝的都城,始建于公元前202年。城址位于陕西省西安市西北郊的渭河台塬上,其所处的关中盆地是我国重要的传统农耕区,是中华文明的发源地之一。

未央宫位于汉长安城内西南隅,宫城平面近似正方形,面积4.8平方公里。宫城四面开宫门,城四隅建角楼。宫城西南部为皇宫池苑区,有沧池等遗存。宫城北部分布有皇室的文化性建筑天禄阁、石渠阁等。宫城西、南方为汉长安城西、南城墙,目前发现有直城门、章城门、西安门三座城门。

汉长安城未央宫遗址是西汉帝国的都城宫殿遗址,是丝绸之路最早的东方起点,以其留存至今的宏大的规模、方形的宫垣、居中的主殿、大型的高台建筑及其周边各类遗址,揭示了丝路发展初期西汉帝国的都城城市文化特征和文明发展水平,见证了西汉帝国对丝路开创所发挥的决定性作用。

大明宫国家遗址公园丹凤门。 (资料照片)

“千宫之宫”大明宫

大明宫遗址是7-10世纪丝绸之路东方起点都城的宫城遗址,位于西安市北部的龙首原上,地处唐长安城东北,南倚唐长安城北墙而建。始建于唐太宗贞观八年(634年),未成而止;高宗龙朔二年(662年)重建,次年建成。

大明宫是唐代帝王常住的主要宫殿,是唐代的权力中心。考古探明遗址总面积3.42平方公里,平面略呈南北长方形,北半部平面呈梯形,南半部为横长方形。它以中轴对称的宫殿整体格局、规模宏大的宫殿建筑群遗存展现出明确礼制特征,见证了中国唐代农耕文明鼎盛时期的发展水平以及唐王朝开放、包容的文化特征。

作为丝绸之路鼎盛时期起点都城唐长安城的代表性遗存,唐长安城大明宫遗址前朝、中朝、内朝、寝区、后苑区南北依次排布。含元殿、丹凤门等主要宫殿建筑遗存规模宏大,呈中轴对称的格局。

大雁塔。

“藏经之处”大雁塔

大雁塔是8世纪为保存玄奘法师由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像而建。大雁塔作为现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔,是佛塔这一印度佛教的建筑形式,随着佛教传播而东传入中原地区并中国化的典型物证。其所在的大慈恩寺由唐代皇室敕令修建,是唐长安城内最著名、最宏丽的佛寺,在佛教传播史上具有重要地位。

大雁塔为大慈恩寺内重要建筑,也是丝绸之路起点城市之一——唐长安城的名胜之地、标志性建筑。其所存石碑“大唐三藏圣教序”和“大唐三藏圣教序记”进一步佐证了大雁塔与丝绸之路佛教传播的历史。大雁塔经过历代改建、修缮,逐渐由原西域窣堵坡形制演变成具有中原建筑特点的砖仿木结构,成为可登临的楼阁式塔。

小雁塔。

“雁塔晨钟”小雁塔

清幽的荐福寺里,林荫绵绵,已经上“千岁”的小雁塔静静地伫立于此。

小雁塔始建于唐中宗景龙年间,其密檐砖塔的建筑形式是佛塔这一佛教建筑传入中原地区早期的珍贵例证。自古有塔必有寺,小雁塔下的这座寺庙,叫作荐福寺。

小雁塔与丝绸之路佛教传播史上的重大事件——唐代高僧义净沿海路西行求法直接关联。义净(635-713年),唐代高僧,中国佛教四大译经家之一,于670-695年间自广州出海,沿海路西行至印度半岛求取佛法。归来后曾在长安荐福寺翻译佛经,并圆寂于此。小雁塔即为保存义净带回的佛教经像而建。小雁塔所在的荐福寺,是唐代长安三大译经场之一,见证了佛教在唐代长安的盛行。

三座塔呈“品”字形排列。

“少陵原畔”兴教寺塔

兴教寺塔是佛教传播史上最著名的人物、唐代高僧玄奘法师及其弟子窥基、新罗弟子圆测的舍利墓塔,展现了佛教沿丝绸之路传至长安后的发展及其对朝鲜半岛的影响。

兴教寺塔位于终南山下樊川北少陵原畔的兴教寺内。兴教寺西跨院名“慈恩塔院”,院内玄奘和弟子窥基、圆测墓塔三座塔呈“品”字形排列。兴教寺三塔中的玄奘墓塔、窥基墓塔作为仅存的唐代四方楼阁式墓塔,是窣堵坡这一印度佛教墓葬建筑形式随着佛教传播而东传入中原地区并中国化的典型物证。

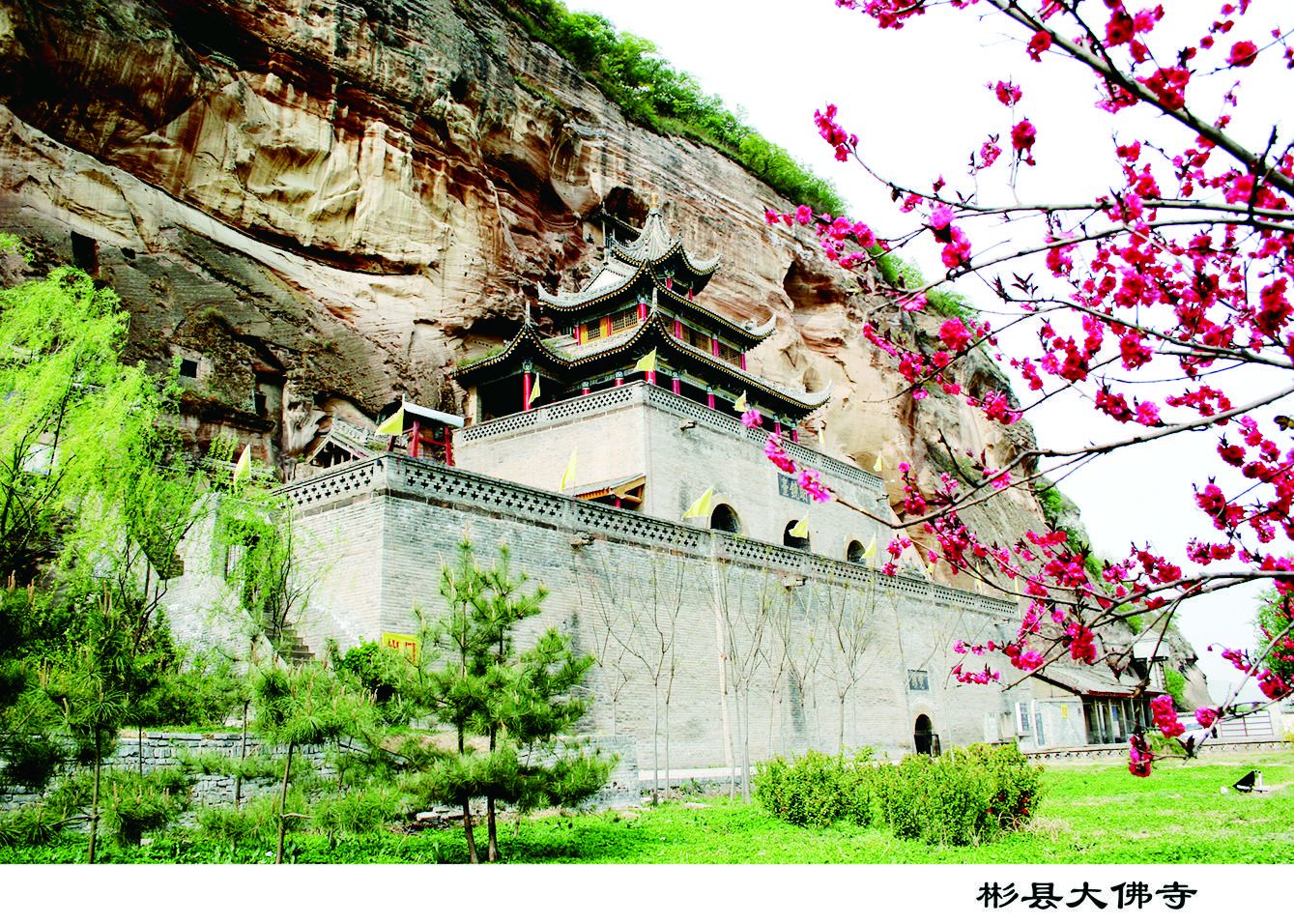

大佛寺。 (资料照片)

“崖中佛寺”大佛寺石窟

大佛寺石窟建于7—10世纪,是中原文化鼎盛时期唐代都城长安附近的重要佛教石窟寺。其唐代泥塑大佛为长安及周边地区规模最大,体现了石刻大佛艺术自西域东传及在关中地区的流行。

大佛寺石窟位于陕西省咸阳市彬州市城关镇大佛寺村。大佛寺建于唐贞观二年(628年),该石窟是中国现存初唐时期和盛唐时期规模最大、最为精美的石窟群之一。石窟依山凿窟,雕石成像,岩体为砂岩,共有130多个石窟,错落有致地分布于约400米长的崖面上。共有佛龛446处、造像1980余尊,分为大佛窟、千佛洞、罗汉洞、丈八佛窟和修行窟五部分。

张骞墓。

“丝路记忆”张骞墓

张骞墓位于陕西省汉中市城固县博望镇饶家营村,是公元前2世纪西汉杰出的外交家、探险家张骞的墓葬,与丝绸之路开辟这一东西方文化交流的重大世界性历史事件密切关联。张骞墓为斜坡墓道砖室墓,坐西向东。夯筑封土,覆斗形,平面呈长方形,南北19.5米,东西16.6米,高4.26米。

该墓自汉以来,历代文献均有著录,沿革明确。1938年,西北联大对张骞墓墓道进行了初步发掘,出土刻有汉隶“博望造铭”封泥,及灰陶片、瓦罐、汉五铢钱等文物,从考古学上证明了该墓的真实性。

编辑:刘思雨