何尊,1963年出土于宝鸡县(今宝鸡市陈仓区)贾村镇西街,其造型庄严厚重,纹饰精美,尊内底铸有铭文12行122字,3字残损,现存119字。其中“宅兹中国”(大意为我要住在天下的中央地区)一句中的“中国”一词为最早的文字记载。

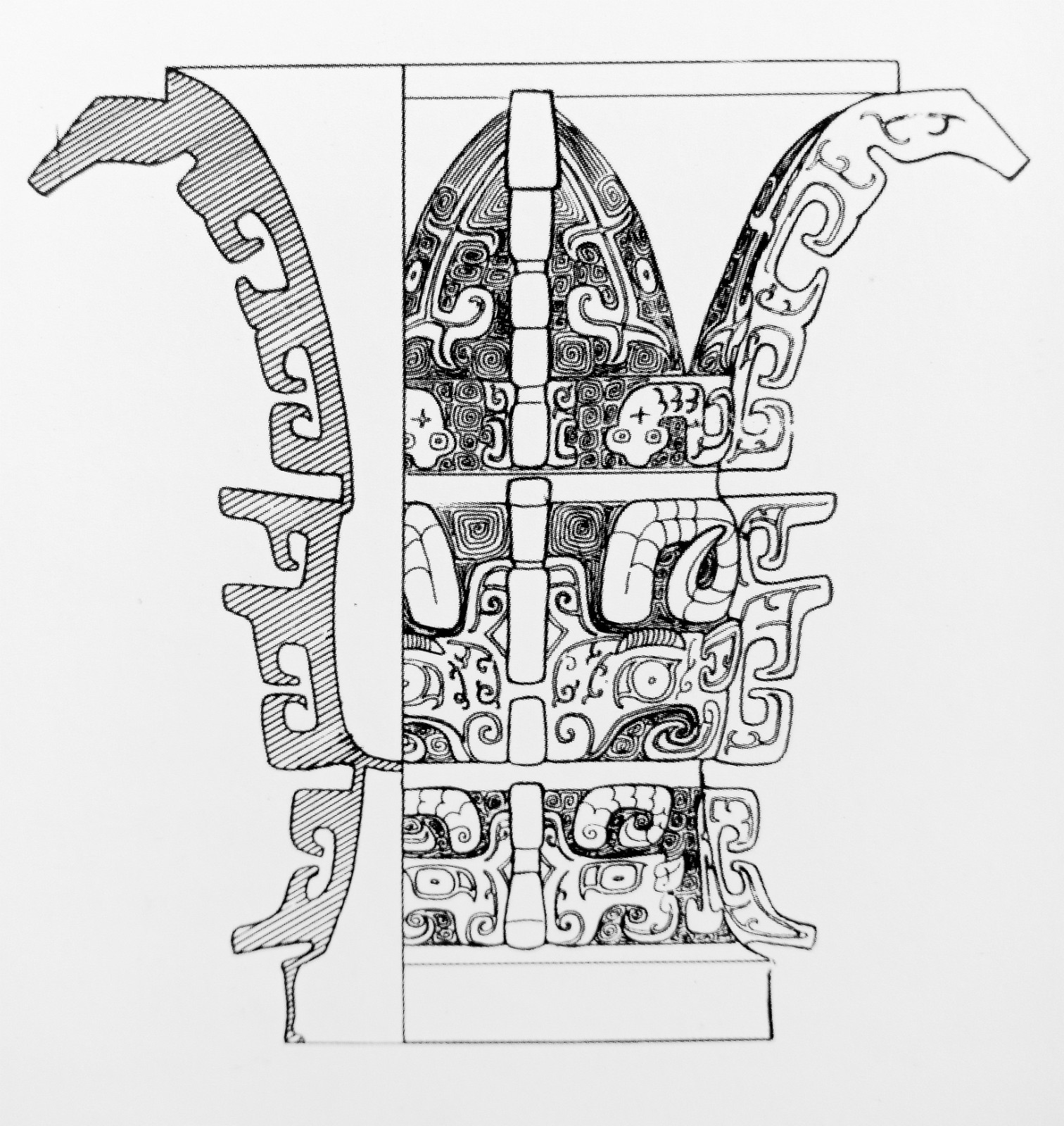

何尊通高38.8厘米,口径28.8厘米,重14.6千克。全器造型如“亚”字,长颈,腹微鼓,高圈足。体侧装饰有四道镂空扉棱,从上至下将圆形器体分为四个部分。主体花纹为高浮雕兽面纹,位于中部,巨目利爪,狞厉凶猛。口沿和圈足部位的纹饰,分别为兽形蕉叶纹和相对简单的浅浮雕兽面纹。整器的装饰以雷纹为地,部分采用三层花的装饰手法,看起来华美瑰丽。何尊的造型有原始图腾的天真、厉鬼般的狰狞、谶语般的谲秘、苍松般的威仪、黑云般的凝重,通体散发着一种“狞厉之美”。何尊现藏宝鸡青铜器博物院,为国家一级文物,国家文物局首批禁止出国(境)展览文物之一。

1963年8月,宝鸡贾村镇西街村民陈堆去后院上厕所,无意间看到对面因前几天下雨坍塌下一大块的土崖上好像有亮光,回来对妻子说,后院崖上有古物,像两个眼睛看着他。夫妻俩就搬了一块木板当梯子搭在崖上,陈堆先用手刨,后用手锄刨去四周的土,一件青铜器就滚下来了,夫妻俩就把它抬放在屋里墙角,上面用一床旧棉套盖着。

第二年,由于收成不好,陈姓夫妇从宝鸡返回固原,临走的时候,把锅碗等家具以及那件铜器都放在一个木柜里,柜锁也没有,就架放在二哥陈湖家楼棚上。1965年8月,陈湖家因经济拮据,连买盐钱也没了,便把青铜尊背到宝鸡当废铜卖,跑遍了市内的收购站,人家都要除掉铜锈,最后到了群众路收购站,那里的工作人员好说话,不除铜锈付了30元钱,他便将青铜尊卖到了废品收购站。

1965年,宝鸡市博物馆干部佟太放在市区玉泉废品收购站看到一件高约40厘米的铜器,见其造型凝重雄奇,感觉这应该是一件比较珍贵的文物,便向馆长吴增昆汇报,吴增昆随即让保管部主任王永光去查看。9月3日,王永光和佟太放赶至废品收购站后,断定这是一件珍贵文物,便以35元将这尊高39厘米,口径28.6厘米,重14.6千克的铜器买回博物馆。这件铜器由于锈蚀颇重,也未作内底的除锈,因而没有发现铭文。但此器造型雄浑,纹饰华丽,制作精美,是宝鸡市博物馆自1958年成立以来的第一件青铜器入馆,因而被奉为至宝。

1975年,为纪念中日建交,国家文物局要在日本举办中国出土文物精品展,聘请青铜器专家马承源先生组织筹备。马承源很快从全国各地调集了100件一级品文物,其中就有宝鸡出土的一件饕餮纹铜尊。马承源在故宫武英殿见到这件青铜器后,反复看了好几遍,心中一直纳闷,造型这么大的器物为什么没有铭文?随即他用手在铜尊内壁底部反复摩挲,感觉底部某个地方似乎刻有文字。他大为振奋,随即让人送去除锈。经过清除泥土和锈迹,果然在铜尊底部发现了长篇铭文。作器者为“何”,因而命名为“何尊”。

1980年,国家文物局又请马承源组织筹备“伟大的中国青铜器”展,以赴美国进行友好交流。美方提出展品中必须有何尊,国宝出展,身价倍增,最后投保达3000万美金。此后,何尊多次出展,向世界人民展示了中华民族悠久的历史和灿烂的文化。

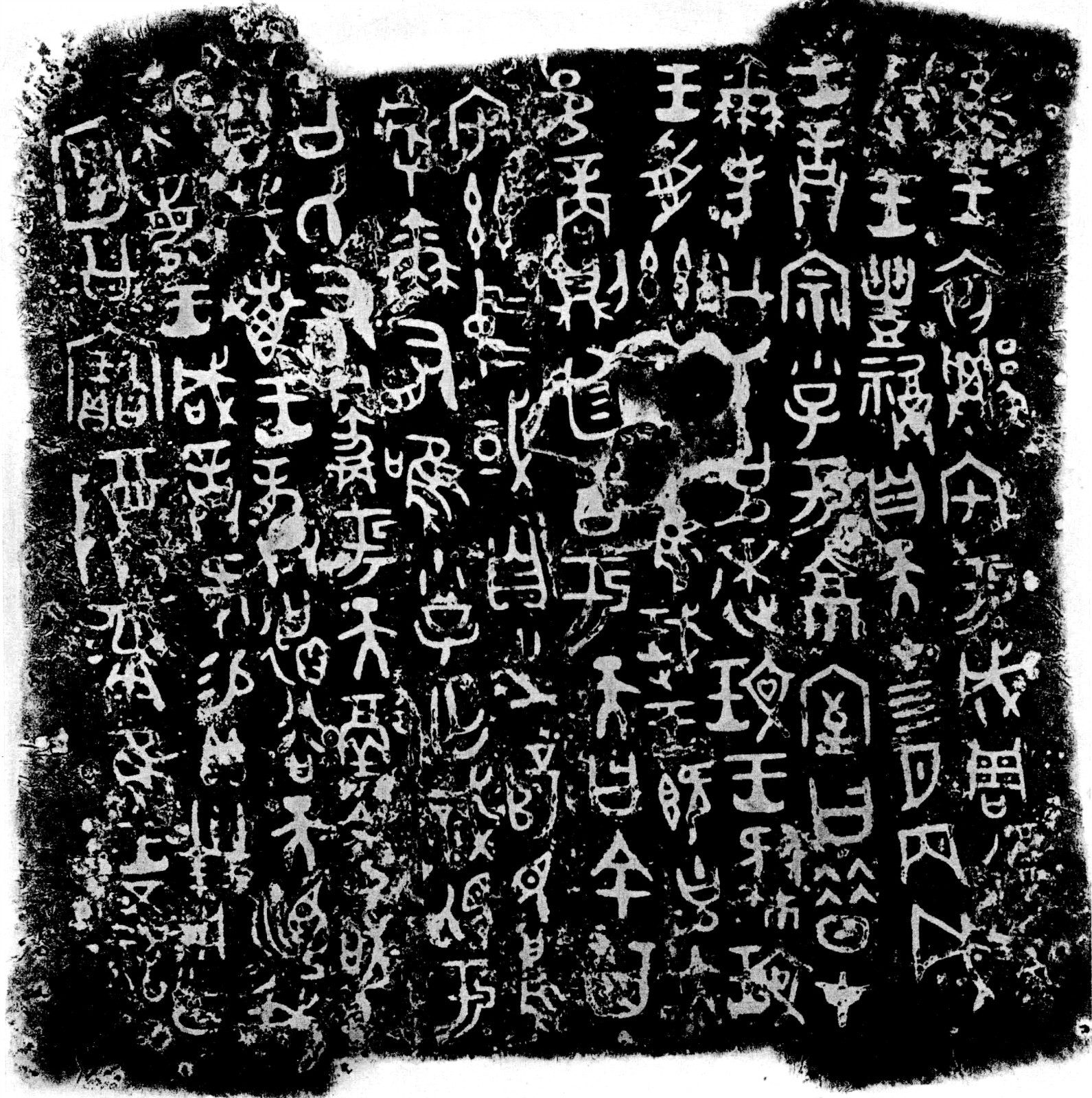

何尊内底铸铭文12行122字,3字残损,现存119字。铭文大意是成王五年四月,周王开始在成周营建都城,对武王进行丰福之祭。周王于丙戌日在京宫大室中对宗族小子何进行训诰,内容讲到何的先父公氏追随文王,文王受上天大命统治天下。武王灭商后则告祭于天,以此地作为天下的中心,统治民众。周王赏赐何贝30朋,何因此作尊,以作纪念。

唐兰先生考证,何尊制作于周成王亲政后的第五年。在青铜器铭文中,西周初期经常把纪年称“祀”,据现有的材料,这篇铭文所记成王五祀是最早的。过去历史学家都认为周公摄政七年并不包括在成王在位年数之内,从何尊铭文可知道“元祀”以后才是成王亲政后的纪年。李学勤先生认为何尊作于周康王五年,应为康王时代的一件标准器。王世民、陈公柔、张长寿先生定为成王时期标准器。今大多学者认为何尊为成王时器。

据文献记载,西周成王时,曾有迁宅洛邑一事。司马迁在《史记•周本纪赞》中则认为当时成王仍都丰、镐,未迁洛邑,《吕氏春秋》等书也说成王营居于成周。此事是否确实,学术界一直存在分歧。何尊铭文开篇便有“唯王初迁宅于成周”的记载,证实成王确实迁居到洛邑,从而解决了西周初历史研究的疑案之一。1981年岐山出土的新邑戈和2008年周公庙出土的新邑卜甲,也都佐证了这一事件。

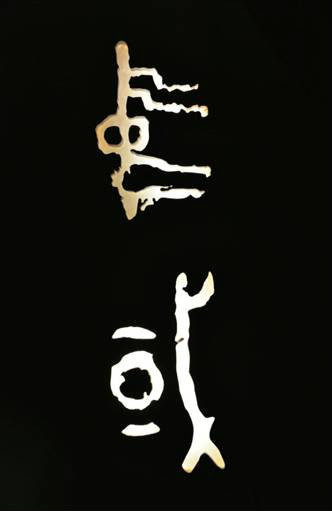

何以为尊,首铭中国。何尊最大的价值是铭文中“中国”二字作为词组最早出现。“中国”一词的概念和内涵不是一成不变的,而是不断演变、发展、扩充的。在华夏民族形成的初期,由于受天文地理知识的限制,总是把自己的居域视为“天下之中”,即“中国”,而称它族的居域为东、南、西、北四方,“中国”最初只是一个方位区划上的概念,即中央之城或中央之邦。公元前21世纪,夏朝的建立标志着中国统一国家政权形式的诞生,这时“中国”的概念才有了的政治涵义。《尚书》注云:“冕服采章曰华,大国曰夏”,“华夏,谓中国也。”商朝时也出现“中商”“大商邑”的称谓,而对周围各族则称之为“方”。从周初开始,以黄河流域为中心的华夏地区才开始被称做“中国”。

甲骨文和金文中的“中”字像一旗杆,上下有飘带,旗杆正中竖立。本义为中心、当中,指一定范围内部适中的位置。金文中早期的“国”字作“或”,从字面讲,它由城池和干戈构成,表示“执干戈以卫社稷”,当时人们认为,一个国家不仅要有自己的城池,而且要有军队,才能称为“国”。有学者认为,金文“或(国)”之所以没有外加“□”,是因为西周时期“普天之下莫非王土”,所有的土地都是周王的,所以没有必要在“或(国)”外加“□”。后来在此基础上又外加“□”以为国界、范围,属于文字上自然演变。

综合而言,何尊的铭文史料价值极高:一是证实了周武王灭商后,就产生了在伊洛这个天下中心建立都城、一统天下的战略意图;二是此器作于周成王五年,作为实物证据,为解决周公摄政的七年是否包括周成王在位年数之内的历史课题,提供了直接资料;三是证实了周成王要迁居成周并付诸行动这样一个史料不详的重大事件;四是铭文中“中国”两字作为一个词组第一次出现,尽管它与现在的“中国”一词不是同一个地理概念,但其意义十分重大。同时,铭文述及周初重要史事,与成周(洛邑)兴建有关,对研究古代历史文化与河南地方史、城市建设史等都有非常重要的意义。

关于何尊的出土地,宝鸡当地学者考证,贾村塬并非何尊原始出土地,应该是由于某种原因被人临时掩埋于此,久被遗忘,后偶然被人发现。宝鸡市文博工作者曾多次前往贾村,在挖出何尊的陈家后院进行了调查和钻探,但在其周围并没有发现墓葬和遗址的痕迹。出土何尊的贾村镇不远处就是著名的戴家湾遗址。民国年间,军阀党玉琨曾在此大肆盗挖古墓,盗掘出土铜器千余件。就造型而言,戴家湾出土的一件饕餮纹尊与何尊的造型极为相似。从铭文关联来看,何尊铭文所反映的事件和时间与周公联系紧密,与周公东征方鼎的文化背景如出一辙。联系盗掘斗鸡台墓地事件可以推测,何尊原始出土地应该在斗鸡台墓地比较合理。

从党玉琨当年在戴家湾盗宝的背景来看,其征用的民工主要来自斗鸡台周围的村庄。戴家湾、冯家崖、蟠龙、广福、贾村、金河等村子的老人,很多都被党玉琨拉去挖过宝。尽管党玉琨当时防范严密,但民工私下藏匿或转移文物的事确曾发生过。所盗宝物被“土匪”哄抢的事也发生不曾一次。在这种情况下,何尊完全有可能最先出自斗鸡台墓地,被贾村镇挖宝的民工偷回后埋藏,1963年再次被挖出。否则,这样一件重要器物,怎么会出在一个既不是墓葬,又不像窖藏,且又不是遗址的地方。

(原载于《陕西古代青铜器》文物出版社 )

何尊

何尊线图

何尊铭

何尊中的“中国”二字。

编辑:秦秦

忒色 老手艺,留住老味道“山东移民焦师傅大饽饽”制作传承至今,先后历经焦子警、焦殿刚、焦乐康、焦选民、焦文娟等五代有序传承,已有三百多年历史,不仅外观好看,而且是纯手工制作,营养美味,健康环保 2024-06-25

忒色 今年37岁的乔彬彬是富平县庄里镇杨家村党支部书记,他还有另一个身份——村里的“新农人” 2024-06-25

忒色 2024-06-25

忒色 就像冥冥之中的守护,在那场灾难性的大火燃烧之前,科学家团队对圣母院每一个细节进行了精准扫描和空间建模,随后通过最先进的VR大空间技术,将这一精美绝伦的建筑1 2024-06-21

忒色 为期三天的比赛中,来自西北地区37支代表队的近400名射箭运动爱好者张弓搭箭,向游客、观众展示出射箭运动的不凡魅力 2024-06-17

忒色 认准“曲江竞技中心”而不是“曲江电竞中心”哦! 3. 观赛资格 2024-06-14

忒色 年轻人缘何爱上二手交易6月3日,王大璐(左)与前来寄卖旧物的顾客一起检查物品质量 2024-06-14

忒色 2024-06-12

忒色 一对“麦客”夫妻准备出发去收麦 农机手正在对收割机进行养护 “麦客”通过装有GPS定位的测量设备确定自己的作业面积 “麦客”在麦田里忙碌着 “麦客”帮着村民把收获的小麦晾开 每次完成工作,“麦客”都会回望自己的成果 2024-06-12

忒色 游客在四皓村蓝莓采摘园体验采摘乐趣 6月10日,端午小长假期间,位于西安市长安区太乙宫街道的四皓村蓝莓采摘园,吸引不少游客前来体验采摘乐趣,共享“莓”好时光 2024-06-12

忒色 2024-06-12