记者/贺桐 惠璇璇

在水上作画,并转印到扇面上,不一会儿,一把色彩缤纷的团扇就呈现在人们面前,这是西安市雁塔区非遗项目唐流彩的代表性传承人张双敏在传承和发扬的名为“唐流彩”的非遗技艺。从艺30余年,张双敏一直致力于非遗技艺的研究,使这项古老技艺重焕生机。她为大唐不夜城绘画的“花舞大唐”纹样还申请了专利,让唐流彩这项传统技艺在三秦大地久久绽放。

“制作唐流彩作品关键的一步就是要调配水溶液,在我外婆那个年代,她们称之为‘拌汤水’,因为它的形态很像陕西人喝的拌汤。”张双敏回忆,最早接触到唐流彩这一技艺,是小时候和外婆学着染衣服。上世纪70年代的沣河两岸,人们为了让素色的衣服变得鲜艳多彩,便用这种办法进行染色装饰。

“外婆爱美,所以经常会染出各种花色和花型,我也慢慢学会了。但那时,这项技艺的用途还非常单一。”张双敏称,幼年时,看到外婆以手工的方式浆染出各色布料,她便被这种独特的浆染艺术所吸引,产生了从事艺术工作的浓厚兴趣。但当时谁都不曾想到,这些为生计添彩的随意点染,会在多年后成为非遗名录上璀璨的明珠。

一个偶然的机会,张双敏了解到唐流彩技艺,从此开始多方拜师学艺,研究和探索这一古老技艺。“其实,唐流彩是一种非常古老的绘画方法,在唐代又被称为‘水画’或‘墨池法’。 ”张双敏告诉记者,唐宋时期风靡一时的“流沙笺”就用此技艺制作而成,成为书信雅集的必备装饰纹样。主要技艺是用容器装满水溶液,然后根据构思,滴入调配好的颜料,使其在水中自然流动,利用水油分离原理,根据构思及作画要求 ,在水面绘制出各式图纹。

唐流彩的创作看起来很简单,实际上非常考验作者的艺术功底。颜料颜色的搭配、颜料滴入的多少、滴入的位置都要经过反复思考。想要最终呈现出好的作品,绘制图案时的角度、力度都要恰到好处。

“这些经验是书本上学不来的,都要靠自己在一点一滴的创作过程中慢慢练习和积累。”说着,张双敏向记者展示她手里的画锥、画梳。“你看这个画梳,它其实分为单排梳、多排梳等。这些都是这些年来我自己通过慢慢摸索,设计制作出的作画工具。借助这些工具,我能够丰富作品的细节,让画面呈现出更加生动的效果。”

在张双敏的工作室里,堆满了她平时练习的画稿。一张张大小不一、材质不一的画纸上,呈现出不同风格的绘画作品。“如果把这些年我所有的练习稿拿出来,估计这整间房子都堆不下。”张双敏说,这些练习稿承载着她诸多回忆,也见证着她一步一步的成长。“现在我翻看这些练习稿,我会时不时根据创作的风格,想起我那时的心境。我那时候在干什么?什么心情?有什么想法?通过这些作品,都能被看到。”

采访中,张双敏向记者展示用唐流彩的技艺做团扇,一边讲解一边做,整个过程行云流水,很快就完成了。“看起来唐流彩作品完成得特别快,但准备工作耗费的时间比较长。像作画用的水溶液,我昨晚就开始准备了,它需要提前一天调配,才能达到适合的黏稠度。只有把每一项准备工作做充分,最终呈现的画面才能达到最佳的效果。”

张双敏称,唐流彩作品的载体不局限于各类纸张,也可以是扇面、马勺、棉布、丝绸、皮革等。因为制作方法的特殊性,所以每一件唐流彩作品都是独一无二的。“我们在水上作画的时候,也会根据载体的不同,来调整图案。有时是不规则的几何图形,有时是用细尖的笔挑出形状各异的花草图案,风格也大不相同。”张双敏称,因为全部的图案都要在水面上绘制,因此非常考验作者的色彩感及美术功底,大学时期在西安美术学院求学的经历,给她的创作之路强有力的支撑。

张双敏告诉记者,传统的唐流彩制作技艺复杂,需要三到五年的练习,才能掌握基本的作画技巧。为了让更多人认识这项技艺并且能够传承下去,张双敏做了许多尝试。“之前我也做过一些唐流彩的作品,用来宣传这项技艺,但是愿意接触的人不是很多。后来我转换了思路,与其让别人通过作品了解唐流彩,不如教人们如何制作,这也是寓教于乐。”张双敏称,为了提升唐流彩的知名度,近几年,只要有机会,她就参加各种非遗文化活动,努力推广唐流彩技艺,让更多人了解、熟悉,并且喜欢上唐流彩。

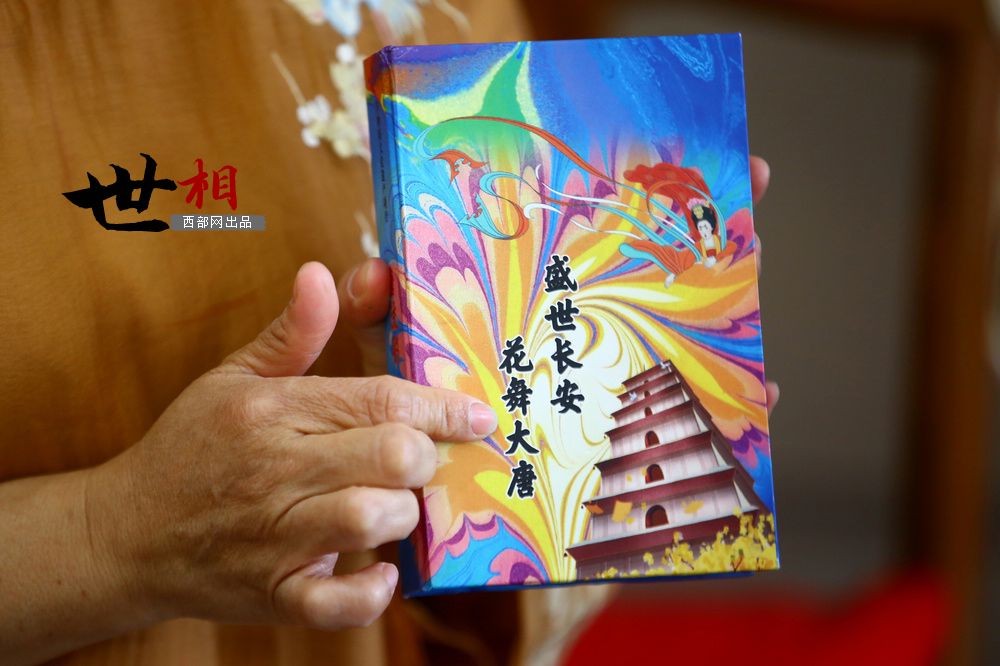

要传承,就要创新。为了顺应时代发展潮流,张双敏用现代性思维传承古法技艺,设计出了“花舞大唐”系列纹样,并设计制作了“花舞大唐”书灯、丝巾等文创产品,让这项古老的技艺,在崭新的蜕变中重新回到了众人的视野当中。她还为“花舞大唐”系列纹样申请了专利,用“天马行空”的尝试,让唐流彩迅速“出圈”。同时,她还通过和各类院校的合作,让传统技艺走进年轻群体,让更多孩子学习并发扬唐流彩。

2024年5月,第14届中美旅游高层对话在西安市成功举办。张双敏受邀参加,并向国际友人展示了唐流彩技艺。这样的经历,让张双敏感触颇深。“我特别骄傲和自豪,我们中国有这样精美的技术,能够展示给国外的朋友们。他们对这项技艺表现出的浓厚兴趣,也给了我极大的动力。我想我会继续坚持,未来,我要让唐流彩走出西安,走出陕西,走向更大的舞台!”张双敏说。

世相,镜头里的陕西人。

编辑:贺桐