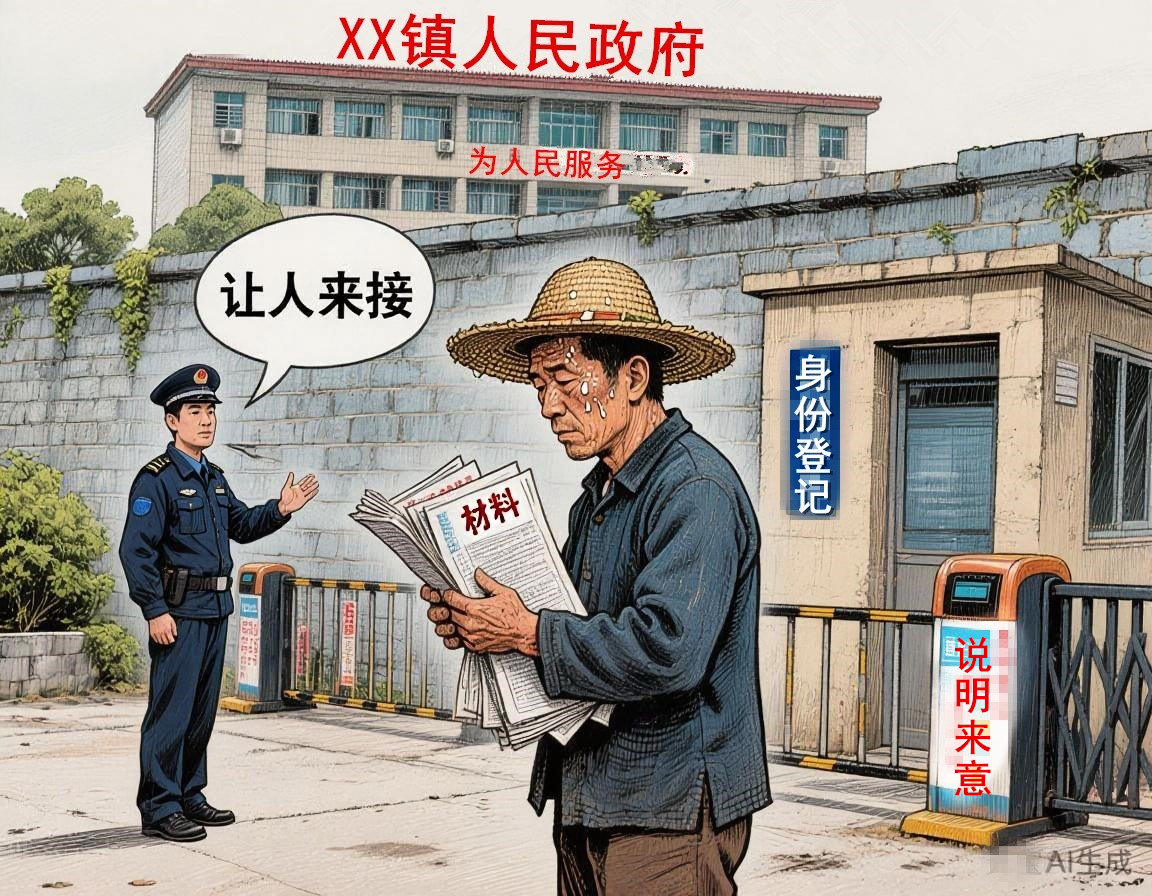

近日,《半月谈》报道了部分地区基层政府设置道闸、岗亭,要求群众登记核验方可入内的现象,“门难进”、“脸难看”、“事难办”问题又出现回潮。本应为群众服务的政府大院,却因一道门槛变成了“深宅大院”,把群众挡在了门外,这种现象值得深思与警醒。

AI生成漫画

基层政府本应是国家政策落地的“最后一公里”,群众办事的“第一道门”。然而,部分基层政府部门常以“维持办公秩序”、“防范风险”为由紧闭大门,宁可多设一道岗、多刷一次卡,也不愿直面群众诉求;而有的干部则担心群众“当面问责”,“当面揭短”,干脆用“过滤器”把问题挡在门外。这些做法名为“安全”,实为“怕担责”、“不作为”、以及“官本位”思想作祟,最终消解的是政府的公信力。

事实上,敞开政府大门与规范管理并不矛盾,多地实践早已给出生动答案。陕西咸阳市从2021年开始,便在重大节假日期间限时免费开放城区行政机关、事业单位内部停车场,缓解停车难问题,赢得市民和游客称赞;河南安阳市滑县瓦岗寨乡政府连续多年开放大院,提供给周边村民晒粮,并为农机手提供免费就餐服务,收获好评;安徽六安市舒城县政府大院不设门禁、自由进出,被群众亲切称为“比自家小区还容易进出的政府大院”。这些暖心举措,用实打实的成效证明,开放的政府大院不仅不会混乱失序,反而能成为服务群众的“多功能平台”。

基层政府的大门,不光是群众办事的出入口,更是党群干群关系的“连心门”。大门敞开,心门才能畅通;服务到位,民心才能凝聚。事实证明,只要真正把群众当“主人”,而不是“外人”,服务就能前移一步,治理就能靠前一步。

记者:张博

审核:贾存真 支磊

编辑:呼乐乐