刀锋游走,红纸之上,细密的纸屑如雪纷扬。锋利的刻尖在方寸间腾挪转折,勾勒出飞扬的翎羽、战袍的流云纹,最终定格于一瞬——巾帼英雄穆桂英目光如炬,执鞭策马的英姿跃然纸上,仿佛下一秒就要冲破纸面,唱响高亢的秦腔。在这纸与刀的交响中,年轻的梁少华正俯身案前,指尖操控的不仅是传承千年的剪纸技艺,更是在方寸间复活着流淌在血脉里的秦韵。

生于“民间文化艺术之乡”宝鸡,长于风土气息浓厚的西安鄠邑区,梁少华从未想过自己手持刻刀的身影,会与祖辈的经历在时光长河中悄然重叠。“我的曾祖父以皮影技艺谋生,高祖母喜欢唱秦腔,祖母和外祖母擅长刺绣、剪窗花,现在看来我对非遗技艺的热爱一定有家族渊源。”谈起剪纸的“开蒙”,这位“00后”青年带着一种质朴的宿命感。

梁少华回忆,自己与剪纸正式结缘始于小学二年级的一篇课文。“那篇文章讲的是剪窗花,我拿着比我手掌还大的老式剪刀,剪了一个小雪花的造型,这是我的第一个剪纸作品。”小小的成就感在年幼的梁少华心里悄然埋下了一颗种子,他开始把剪纸当作课余时间的一项娱乐活动,模仿着课本里的插画、电视上的卡通人物以及生活里观察到的有趣纹样。少年时的剪纸更像一场随性的游戏,虽然风格稚嫩,但那份热爱却愈发浓厚。

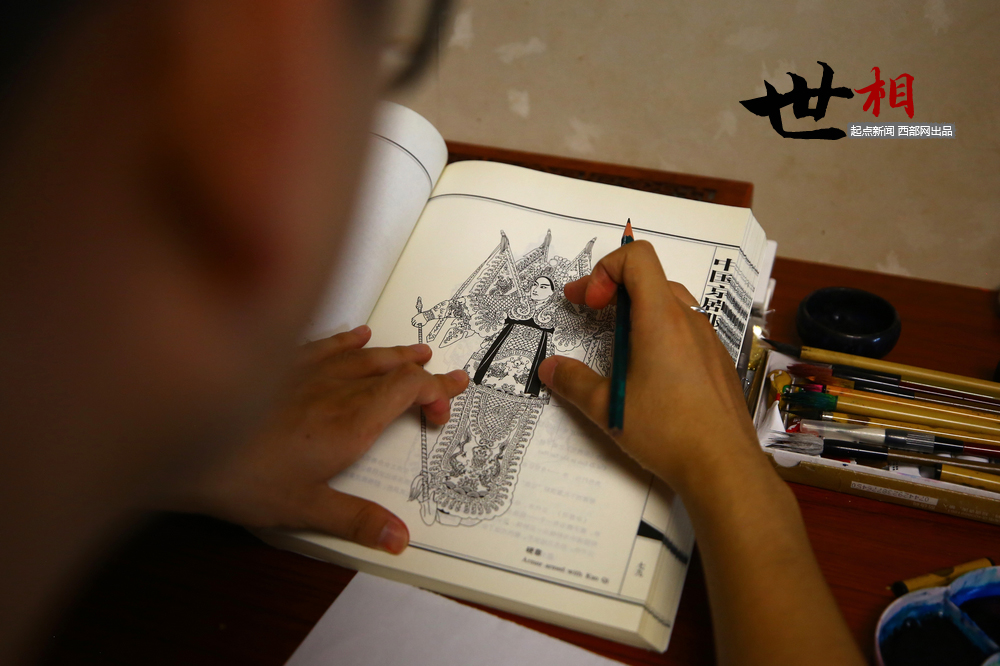

年岁渐长,梁少华对技艺的追求更严苛。高中时期他不仅加入了学校的艺术社团,和更多志同道合的同伴交流切磋,还带着作品拜访多位艺术家,寻求技艺上的突破。“剪刀拿上就是上下左右转的,”梁少华描述得轻松,但技艺的跃升却布满荆棘。有一次,在创作一幅以《西游记》人物为主题的剪纸作品时,梁少华发现用传统的剪刀根本无法表现出人物的细节和神韵,便开始摸索新的方法。“我自己查阅了很多资料,请教了老师,尝试用刻刀来雕刻来调整和改进技法。”梁少华说,借鉴南方细腻的“刻”法,自己用不同的工具反复试验,终于完成了一幅比较满意的作品。

2018年,西安市非物质文化遗产保护协会刚刚组建,面向社会招募各个领域的会员。梁少华得知这个消息后十分兴奋,认为这是一个很好的机会。“当时赶紧联系协会说明了我的基本情况和用意,希望能接纳年轻的非遗技艺爱好者,给我们一个学习和施展拳脚的平台。”于是,梁少华成为协会当时年龄最小的会员,并陆续为协会引荐年轻力量,让这个承载厚重传统的组织,涌入了新鲜滚烫的青春血液。

借助更大的平台和更丰富的资源,梁少华如鱼得水,为自己的艺术创作开辟了的道路。他开始研究不同风格的剪纸艺术,从北方的粗犷到南方的细腻,从传统的图案到现代的创新,寻找适合自己的表达风格。“创作的巨大转型在肖像剪纸,那时候我见到许多敬仰已久的艺术家,想着怎么样能向他们表达我的热爱与敬重呢?”梁少华用剪纸诠释了自己特殊的“追星”方式。

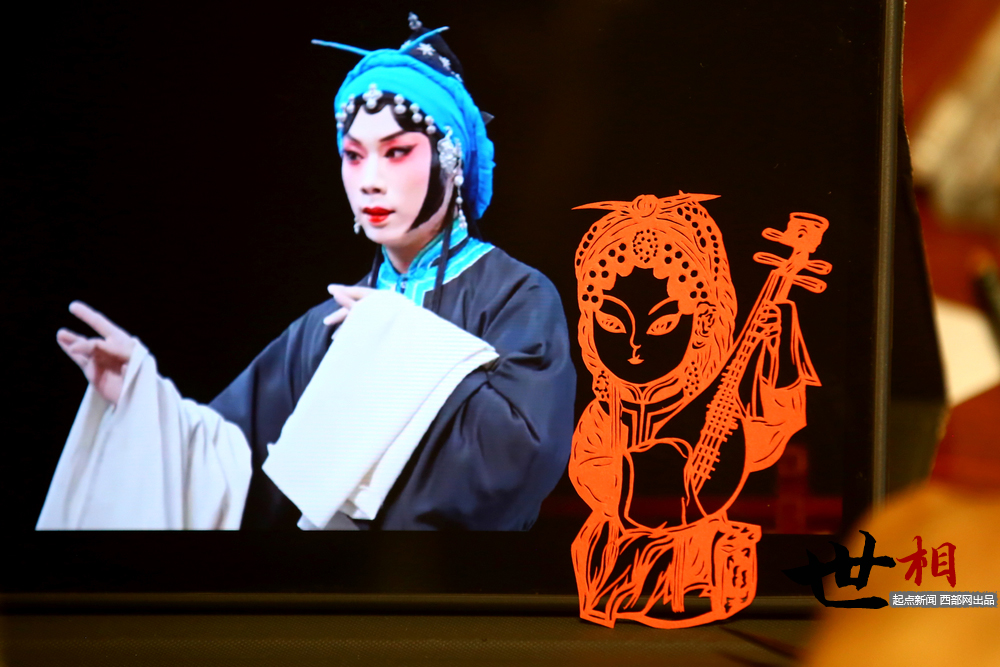

创作时,梁少华摒弃了依赖他人的捷径,选择最“笨”的办法——打印照片,一比一描摹,再一刀刀复刻。作品虽形似却少灵魂,这让梁少华不禁思考,人物肖像的创作如何才能超越机械的复制,捕捉到转瞬即逝的神采与内在的生命力?他敏锐察觉到,生活肖像的艺术延展性有限,而戏曲人物一静一动皆蕴藏程式化的永恒之美。在一次参观中,当梁少华亲眼见到幼时收音机里熟悉的秦腔名家登台表演,突然点燃了他的灵感,两条自幼潜藏的生命线——剪纸的巧思与秦腔的韵律在此刻交汇了。

“戏曲里精妙的做功、华美的行头以及人物在舞台上凝聚的强烈张力,非常适合用剪纸来表现。”梁少华说,在创作戏曲人物的剪纸作品时,自己总习惯在旁边放着个小音箱,剪穆桂英,就循环播放秦腔《杨门女将》;刻王宝钏,便换成《五典坡》中的唱段。完成一幅作品通常需要二十至三十小时不等,然而在秦腔的悠扬旋律与铿锵节奏的浸染里,梁少华沉潜往复,不觉漫长。刻刀游走间,秦腔的生旦净丑各有风骨——小生的翎子刻出颤动的弧度,武生的靠旗留足透气的镂空,花旦的裙裾开出绽放的牡丹。

步入大学校园后,梁少华开始尝试把剪纸技艺分享传播出去。“刚入学时我在校内办了一次剪纸展,发现很多和我一样大的学生都挺感兴趣,我想授人以鱼不如授人以渔。”梁少华说,从组建工作室面向同窗的小范围授课,到图书馆策划“年轻的非遗”讲座,再到带着留学生了解非遗知识和传统文化,自己逐渐发现年轻人对非遗手艺的兴趣远比自己想象的浓厚。

毕业后,梁少华带着剪纸工具与作品走进夜校、乡村,积极投身公益实践,让更多人体验剪纸的乐趣。“各个年龄群体的学生都有,有些来找回童年的感觉,有些就是觉得很厉害也想学。”在梁少华的指导下,已有上千名剪纸爱好者拿起剪刀,让他们的作品绽放出质朴的生命力。此外,成为西安易俗社文化研究员后,梁少华受聘在西北工业大学担任《秦腔艺术鉴赏》选修课的授课教师,设计互动体验课程,让学生感悟秦腔与剪纸的深厚底蕴与创新可能。

面对越来越多年轻面孔的学员,梁少华深谙古老技艺需要新的表达。他尝试将剪纸元素融入日常生活,开发钥匙扣、明信片、日历、背包等实用文创;动漫形象、社会热点亦常入画,电影《哪吒》热映时,他的剪纸哪吒已栩栩如生;3D的立体剪纸也妙趣横生,易俗社的雕花戏台跃然纸上,成为可触摸的秦腔记忆。“我觉得这是一种非常有趣的尝试,通过将传统与现代相结合,可以让剪纸艺术更加贴近年轻人的审美和需求。”梁少华说。

对于当下涌动的“非遗热”,梁少华有着自己的观察见解。“以前觉得非遗是特定群体的爱好,现在发现这是一种‘双向奔赴’”在梁少华看来,“大家缺的不是兴趣,是接触的渠道”,这股热潮让他看到非遗传承的广阔前景。作为一名青年艺术创作者,梁少华认为传承者要“守正创新”,拥抱时代审美,用剪纸文创、热点创作等方式让非遗技艺“活”在当下。“只有让传统艺术与现代生活紧密结合,才能让非遗文化焕发出新的生机与活力。”梁少华说。

刻刀起落,红纸翻飞。年轻的梁少华俯身案前,继续专注地续写着剪纸这门老手艺的新故事。他用属于Z世代的敏锐和热忱,让传统纹样与现代生活轻声对话,在每一次刀与纸的触碰中,证明着古老技艺如何在年轻的手中稳稳地扎根,又悄然抽出新枝。

世相,镜头里的陕西人。

起点新闻记者 陈嘉欣 贺桐 宋洋

审核 魏诠 张建成

编辑:王瑜