记者/贺桐 李媛

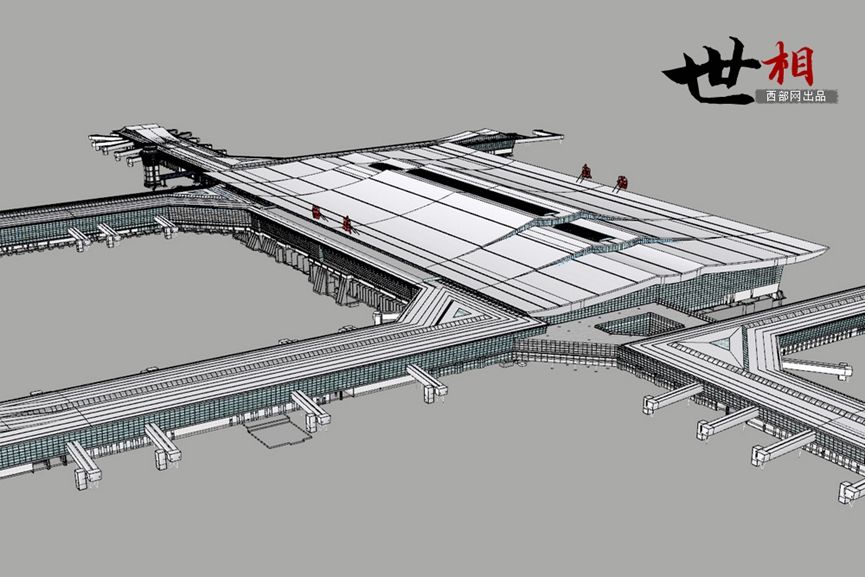

2月20日零点,西安咸阳国际机场T5航站楼正式投运。清晨5时,T5航站楼内已是一片繁忙景象。第一次遇见T5,首发旅客们纷纷发出惊叹,“好宽敞,好漂亮!”“很便捷!”“设备很先进,设计很帅气!”马振和与家人漫步在人群中,除了听大家对航站楼的看法,他也想让家人现场感受他和团队的“作品”。因为家人只知道他在西安咸阳国际机场负责修建T5航站楼,但从未真正了解他的工作内容。

34岁的马振和是中建八局西北公司西安咸阳国际机场项目总工程师,站在投运后的T5航站楼内,他难掩内心的激动与自豪。“看到那几个漂亮的大柱子没?其实里边是承重用的,我们花了很多心思才做成现在这个造型。”“楼顶镂空的建造很棒吧!站在下面一点也不会觉得晒,这是因为我们在孔洞大小、反射角度上都进行了精心设计和反复试验。”“这个休息台其实是我们的出风口,想不到吧?”……

每走几步,马振和就像打开一个个“盲盒”,向家人讲解当初的设计原理和修建过程。其实,生活中,他很少与家人分享工作的细节。“工程施工期间,我们的工作状态非常紧张忙碌,经常需要解决突发的技术问题,熬夜加班是常态。”马振和坦言,作为年轻的建造行业从业者,能够参与如此重要的项目非常难得,这让他倍感珍惜。

2021年9月,乌鲁木齐机场改扩建工程T4航站楼钢结构屋盖合拢,时任项目总工的马振和被调到中建八局西北公司西安咸阳国际机场项目部。“我当时参与了西安咸阳国际机场这个项目投标及策划工作,我本身也积攒了航站楼的建设经验,了解机场全专业管理的重要性,还有就是掌握行业内前沿的建筑信息模型技术(BIM)。”马振和说,这项技术在大型机场航站楼这类体量大、专业多的复杂工程建设尤为重要,西安咸阳机场的高品质建造离不开BIM的深度应用。

T5航站楼项目集成了国际国内最尖端的科技精华,它不仅是旅客通往世界各地的门户,更是智慧与创新的展示窗口。在这里,全球最先进的高速行李小车系统、国内机场最大的天幕系统、国内机场最大仿古建筑群、国内第二座采用层间隔震技术设计的航站楼……共同展现了人类智慧与超级工程的完美融合,无论是从设计理念还是功能需求,T5航站楼都是国内乃至全球最先进的。然而,它的建造过程需要多专业的交叉匹配,这对团队提出了极高的要求。

为保障项目顺利开展,规避因沟通不畅引起的工作滞后,马振和代表西安咸阳国际机场项目部先后与建设单位、设计院、测绘院、监理单位等积极对接,进行图纸会审、优化、重大方案汇报等沟通交流工作,并积极与质监、安监等主管部门对接工作,开展项目备案登记、问题预检查及整改等工作。

项目开工前,马振和带领技术质量团队综合分析多座同类型机场建设案例,提出在航站楼内部设置“三横一纵”的内部道路与后浇带相统一的施工部署,对多个国内首次应用的方案进行超前策划。“大大提高了材料倒运效率,缩短了施工时间。原本要排队进出的车辆,通过科学设计的内部道路,实现了高效周转。”马振和说。

面对复杂的设计,马振和也曾感到焦虑。“好在团队背后有中建八局和西北公司强大的智囊支撑,不管遇到什么问题,总能找到解决办法。”为了攻克技术难题,马振和与团队白天工作,晚上研究。“不懂就去学,找公司各级技术专家或国内顶级专家请教,认真对待每一件事,很多问题就迎刃而解了。”

建筑信息模型技术的全过程应用,为T5航站楼的顺利建设起到了重要作用,这也是让马振和引以为傲的地方。“这项技术概念提出来很早,但实实在在应用在项目上,没有太多的经验可以借鉴,我们自主研发了协同平台,在项目建设之前,将各个系统不同专业领域的设计融合在模型上,前期充分排查问题。”马振和介绍,针对遇到的难点堵点问题,他们再召集各单位开协调会,高效精准解决问题。

2022年7月,西安咸阳国际机场项目部成立了中建八局西北地区首个博士工作站,马振和作为骨干成员,与团队一起研究超长混凝土隔震结构变形控制技术,创新研发出的新型可纠偏和预纠偏隔震支座在项目中成功应用。目前,航站楼整体变形良好,远低于计算值和同类机场的变形值,达到国际领先水平。

“能不能把混凝土罐车开到正在施工的航站楼上?”这个想法从脑海里冒出来的时候,马振和自己也有些犹豫。传统的建造方法需要将混凝土材料通过塔吊吊上楼顶,效率低,用时长。经过博士工作站的计算分析,团队在主体结构的楼道侧面搭建了双层钢架桥,让混凝土罐车直接开上楼顶卸料,大大提高了效率。“我们做过一系列测试,承载能力完全没有问题,关键是建设进度加快了。”马振和说。

“想,都是问题!做,才有答案!站着不动,永远都是观众!” 这是马振和常挂在嘴边的一句话。每天早上,他总是第一个出现在项目施工现场,带领团队解决一个个难点问题。

“最好的作品永远是下一个。” 马振和说,在接下来的很长一段时间里,要做复盘的工作,“好的经验要总结复制推广,能做到更好的地方,我们也需要去复盘。”马振和坦言,未来的建筑会朝着精细化、品质化、绿色环保方向发展,他将在这些方面重点研究攻关。

“我们接待了很多高校的观摩团,在这些年轻建筑从业者的身上,我仿佛也看到了刚入行的自己,我的初心就是希望通过建造安全、实用且美观的空间,提升人们的生活环境,服务社会、服务大众,这是我一生需要践行的。”

T5航站楼投运后,马振和带着复杂的心情又在楼内仔仔细细走了一遍,这一次,他不再步履匆匆。智能行李系统吞吐着万千行囊,仿古屋檐辉映着流动的云影,那些曾令他彻夜难眠的技术难题,如今化作旅客眼中惊艳的建筑美学。“从明天开始,我会是这里的客人。”他笑着说。

世相,镜头里的陕西人。

编辑:贺桐