记者/王靖升 苏静萌 编辑/李媛 贺桐

荒野时而沉默,时而暴躁,与其相伴40余年的王家鼎深谙它的“脾性”。在野外,王家鼎得到过山川的馈赠,也领教过自然的威严。他是专家,是诗人,是老师,更是探险者。在学生们看来,王家鼎就如同一块历经风吹雨打的岩石,默默扎根于地质领域,用最朴素的方式,回答着最耀眼的问题。

王家鼎是西北大学二级教授、博士生导师,长期从事工程地质与灾害地质研究,在水-力耦合下黄土灾害方面取得了地震滑坡、振动促渗、湿剪促滑等关键理论和技术问题的突破。“黄土结构疏松,具有湿陷性、振陷性、崩解性,因此易发生滑坡、塌陷、泥石流等重大灾害,黄土地区大型工程下的防灾减灾问题,就是我三十年来研究的课题。”

出生在陕西蓝田的王家鼎,在父亲的启蒙和熏陶下,诗情文采俱佳,文绉绉的句子总是出现在各种随笔中。而在他眼中,与地质学的缘起则是“注定的巧合”。高中时期,王家鼎堂兄口中壮丽的山河、奇妙的经历,化成了他心中对“浪漫野外”的无限憧憬和对地质专业的浓厚兴趣。“所以我跟堂兄一样,选择走上这条地质路。”王家鼎说。

1979年王家鼎参加高考,顺利考入西安地质学院(现为长安大学)应用地球物理专业。1983年本科毕业,他凭借着扎实的专业基础,考入国家地震局兰州地震研究所,攻读地震工程专业硕士,专注抗震减灾的方向。留所工作后,正式开启了“踏去来,五岳三江”的地质人生。

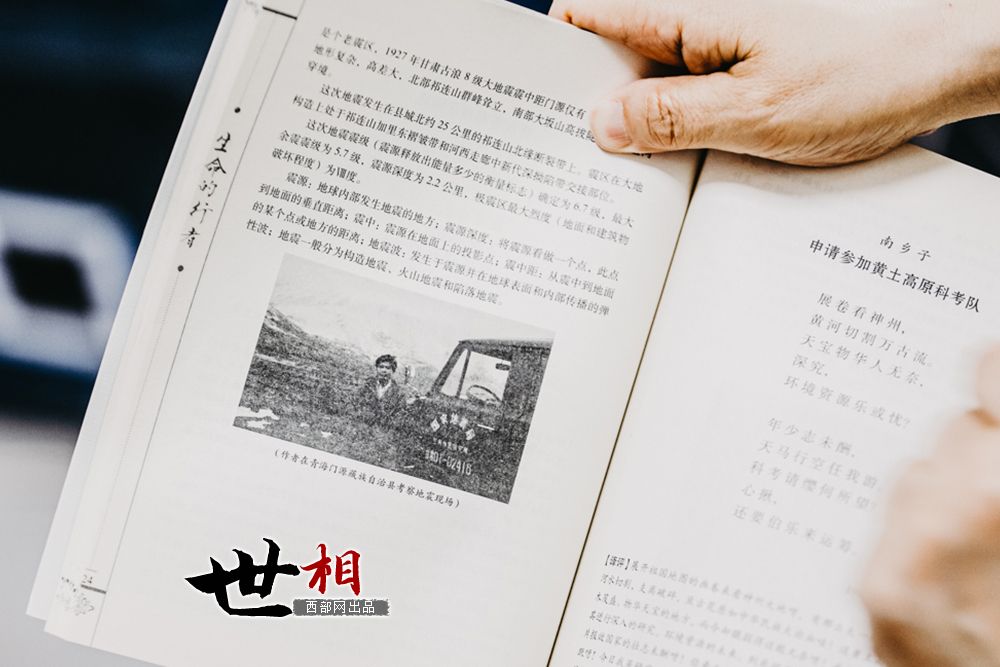

1986年,在国家地震局兰州地震研究所上班的王家鼎,恰巧遇到门源藏族自治县发生地震。“地震刚过,我的导师就让我去一线看看。‘搞地震’的,却没有见过地震,这行不通。于是我当天就背起行囊出发了。”夜行10个小时,越靠近灾区,道路越难走,一边是塌方,一边是悬崖,但他们不能停下。

第一次见到地震“威力”,虽然心里有一定的准备,但眼前的情况还是让王家鼎吃了一惊。房子“裂、斜、扭、倒”、平坦的路面凭空被撕开一个口子……在那一天,王家鼎感受到了灾难到底是什么,也第一次学会了敬畏自然,正如他诗中所写“大自然神何处敬?封神榜上第一栏”。

“当时在灾区条件很艰苦,我睡在架子床上,一天晚上余震来了,一下就把我从架子床上甩了下来。”王家鼎笑着说,整整48天,自己与同事坚守在一线测量,只为把群众转移到相对安全的区域,减少二次灾害的发生。在王家鼎的地质生涯中,与灾害搏斗、与时间赛跑的防灾减灾工作占很大比重。“何处家山,残垣断壁,遍野人哭彻。”人民受苦、村落受灾的情形烙印在他的心间。 “大包压背撅三撅,身汗如蒸劲略缺。同是辛劳君更苦,恨不化骆替君驮。”对百姓的同情与关爱一直体现在他的身上。也正是这些画面不断鞭策着王家鼎,让他在地质领域不断发光发热。

在兰州,他手拿地质锤,走过戈壁荒滩,也攀过悬崖峭壁。28岁那年,王家鼎为勘测采样攀在悬崖壁上,工作即将完成之际,遇到上方塌方,头顶不断有碎石滚落,返回的路线也被冲的不见踪影……千钧一发之际,是同事用绳索硬将他拉了上来。回想起30多年前的遇险经历,他仍心有余悸。

做地质研究和野外科考,势必要面对一些危险状况。“既然选择了这一行,我不谈苦累。就像我诗集里写的:江山足迹遍,汗撒晋豫邦。踏勘陕甘宁,钻探青滇藏。艰难有谁问,苦辣自担当……”王家鼎说,能看到大自然的神奇美景,通过采集标本,实验得出结论守护群众安全,在他看来,这些经历更像一份奖励。

1994年,王家鼎怀着对家乡的眷恋,带着一身专业本领和一批重大科研成果调入西北大学。自此,王家鼎从一线逐渐转战到科研和教学领域。在王家鼎的学生心中,他就如同一块历经风吹雨打的岩石,默默扎根于地质科学领域,用最朴素的方式,回答着最耀眼的地质问题。

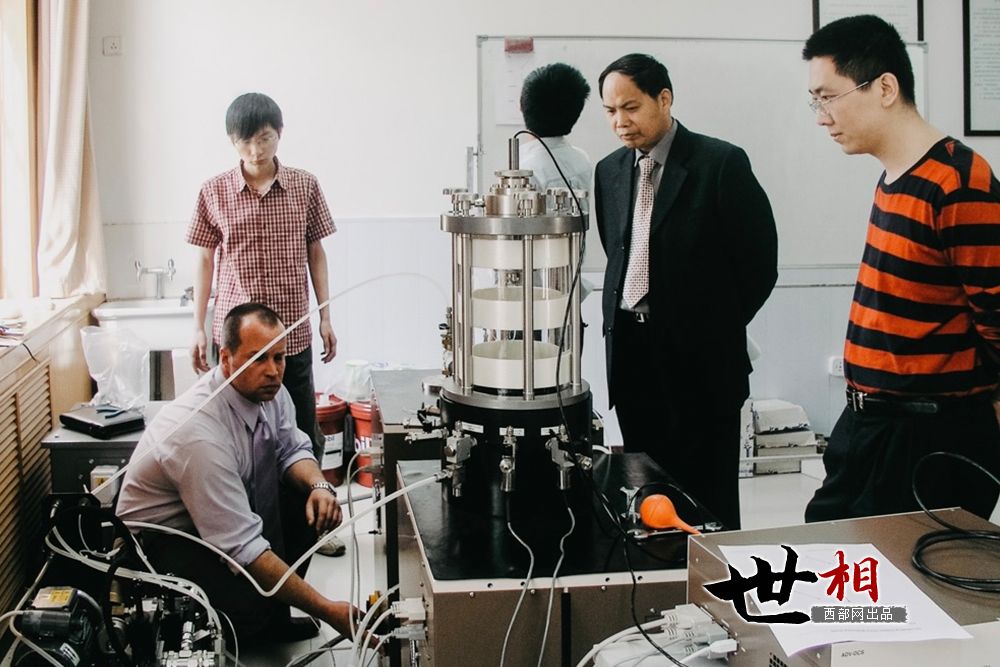

2004年,中国开始进入高速铁路的大规模建设时期,郑西高铁是我国在黄土地区建设的第一条高铁。然而在大面积湿陷性黄土地区修建高速铁路,是一个世界性难题。铁道部公开招标关于如何解决高速铁路的机车振动引起路基沉陷问题的重大科研项目,由王家鼎牵头的西北大学团队也参与其中。

“那是夏天最热的时候,我和硕博学生们在实验室待了一个半月。”王家鼎表示,伴随着降不下的气温和做不完的实验,厚厚一沓论证书也终于问世,王家鼎团队多年来有关黄土动力学的研究成果凝聚其中,论证清晰,数据严谨。

高分中标结束后,王家鼎不敢有丝毫松懈,大年初五便前往郑州。从郑州到西安500多公里,每个重点路段都要勘探、采样、进行振动和波速测试,为取原状土研究,最深挖掘至30米。那个夏天,王家鼎开车沿郑西线走了3趟,取回的土样堆满了地质学系的后院。

没有前人经验,没有数据参考,王家鼎与团队艰苦攻关,终于拿出了第一份湿陷性黄土地基的动力特性与设计参数,“这一路上500多公里,土质不一样、黄土厚度不一样、收缩程度不一样,我们一段一段做了实验,整理了满满三大张表。当我把这个表交出去的时候,我的手都在发颤。从来没有人研究过火车的震动参数到底有多大,到底能引起多大的下沉,这个数据拿出去,我们是要负责任的。”实践证明,他们为郑西高铁的设计和施工提供了可靠的技术支撑。

“游目骋怀莽陇原,铁龙飞过不黄天。”王家鼎在诗中描写了宝兰高铁通车后的所见所感。“受邀坐上自己参与建设的高铁,平稳安全又没有扬尘,那种喜悦和自豪的感觉难以言表,这种成就感,什么都换不来。”正是因为这些辛勤的汗水,换来了累累硕果,王家鼎团队获得了国家科技进步奖二等奖、陕西省技术发明奖一等奖、科技进步奖一等奖2项、中国铁道科技奖、中国民航科技奖……近年来,王家鼎团队还与国内外设计施工单位合作,开展了我国及共建“一带一路”国家高速铁路、重载铁路和高山机场建设运营中的防灾减灾重大科学难题和技术方法的研究,构建了黄土灾害防预的多项关键技术,不仅填补了行业空白,更服务了国家的重大需求。

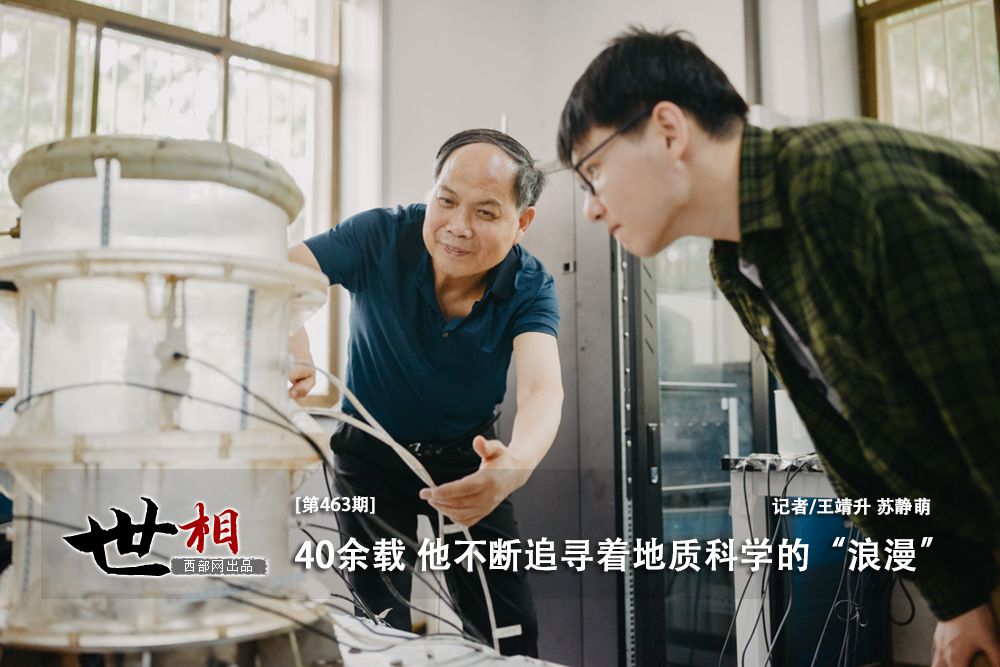

除了上课,王家鼎基本都待在实验室,这里除了各类仪器设备和整齐叠放起的“土疙瘩”以外,“地质三宝”——地质锤、罗盘、放大镜也在角落静静地“待着”。“我是一个教书人,培养地质工程人才是我的使命”。 炎热天他以身作则亲自带本科生野外实习,手把手地教会学生专业技能并鼓励他们吃苦耐劳:“背火长驱罕树烟,熬中寄语小愁班。秋风不远波澜起,就在千河最北端”。作为西北大学地质工程专业创建人、带头人,王家鼎为学科的建设与发展呕心沥血。主讲多个核心课程、编著课程教材、培养教学梯队……从白手起家到硕果累累,王家鼎走了许久许久……

世相,镜头里的陕西人。

编辑:王瑜